レノボ・ジャパンは11月8日、大和研究所の新サイトリーダーに同社執行役員でDistinguished Engineerの塚本泰通氏が就任したことに伴い、ThinkPadを中心とした同社の製品開発、ESGへの取り組みなどについて説明した。

塚本氏は「1992年に初代のThinkPadが登場して以来、働き方改革が始まった」とコメント。大和事業所では、働く場所にとらわれないワークスタイルの実現に向けてモバイルノートの開発に取り組んできた。そんなThinkPadは来年30周年を迎えるが、この周年に向けた取り組みにも期待してほしいとする。

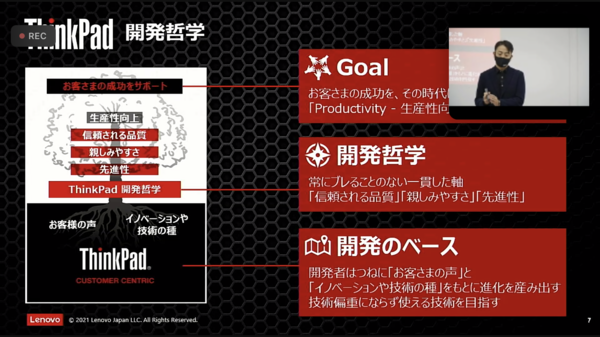

説明会では既存の取り組みの解説が中心で、新しい発表はなかった。ただし、レノボにおける大和研究所の役割や環境/社会に配慮した大和研究所発の取り組みが整理して紹介された。特に強調されたのは、ThinkPadはOSやCPUなど既存のプラットフォームを組み合わせるだけでなく、こうしたプラットフォーム開発の早期の段階に関わり、提案と働きかけを積極的に実施したうえで完成するものであるという点だ。

レノボとしても、ThinkPadを率先して使うユーザーとして自らもシステムやサービスの改善点を検討し、必要な機能や利用しやすくするためにどうすればいいかを常に考えている。単純なスペックや数値上の優位性ではなく実際に使い、役立つ技術を盛り込むことを第一に考えた思想で開発されているのだ。

ThinkPadらしさとESGへの取り組み

その前提で現在注力しているのは、どこでも通信ができるワイヤレスWANの搭載。ハイブリッド会議のカギとなるオンライン会議を快適にするためのスピーカー・マイク性能。ユーザーの体験をリッチにするビデオストリーミングへの対応などだ。また、カメラ性能の向上についても課題としており、今後の進化を目指していく分野だとした。

また、セキュリティに対しても包括的な視点で取り組んでいる。データ保護に関しては初期のThinkPadからの最優先事項であり、本体の堅牢性だけでなく、HDDを守るアクティブプロテクションなどの搭載も早期に取り入れてきた。現在は「ThinkShield」という形で、セキュリティソリューションを提供している。単にデータの安全性を保つだけでなく、部品調達時の統制、梱包や配送方法を始めとした物理的な安全性、廃棄といったライフサイクル全体を視野に入れ、途中で開封・改ざん・漏洩などがないかに配慮しているのが特徴だ。

環境への取り組みに関しても大和研究所発の取り組みがある。3つの例が挙げられたが、そのひとつは低温ハンダだ。環境にとって重要な技術として、大和研究所主導で開発し、2016年からThinkPadに採用し、関係するサプライヤーに対しても、積極的に働きかけ採用が進んでいるという。

エコフレンドリーなパッケージとして、竹などのバイオ素材の利用にも注目。組み立て式の梱包によってテープなどプラスチック素材を排除することに取り組んでいる。また、多数の製品を同時に納入する企業顧客に対しては、バルクパッケージを開発し、開梱のしやすさと省スペースで多数を運べる点に配慮。輸送コストの低減は炭素排出を減らすという点でも意味があるもののため重視しているそうだ。

また、リサイクルプラスチックの利用にも積極的だ。レノボはグローバル向けにソニーとの協業を発表しており、ACアダプター、アンテナなどに再生プラスチックの利用を積極的に進めている。

Lenovo Innovation Pipline

イノベーションを実現するうえで、大和研究所が取り組んでいるのが「Lenovo Innovatio Pipeline」だ。数年先に実用化する新たな技術トレンドを取り入れたプロトタイプを実際に施策し、中長期的な視点で戦略的な商品を開発していく試みだ。「ThinkPad X1 Nano」「ThinkPad X1 Titanium」「ThinkSmart」「ThinkPad X1 Fold」といった製品はこうした研究所側からの積極的な提案から生まれた商品となっている。例えば、折り曲げ式の液晶ディスプレーを備えた「ThinkPad X1 Fold」は、社内でもできるわけがないという声がある中、形にすることで実現した製品なのだという。

塚本氏は大和研究所の価値は、日本の技術を掘り起こし、レノボ全体(全世界)に展開することができる点だという。例えば、環境保全の分野では日本の企業が先行している技術が多く、米国や中国とは異なる、開発の多様性を提供できる拠点として、日本が果たすべき役割が多いとした。また、ゼロからイチを生み出すことが、敢えてコストが高くなる日本に拠点を置く研究所の使命であるとした。

同時にイノベーションはPCの範疇に限定して起こすのではなく、必要なことを自由な視点で試して実現していくことが大切であるとした。また、説明会ではThinkPadはそのためのインターフェースのひとつであり、これまで築いてきたパソコンという形にとらわれない様々な可能性に取り組んでいきたいという考えも示した。