業務を変えるkintoneユーザー事例 第74回

明光義塾のワーママがマネージャー業務をkintoneで挑戦

夜の仕事である学習塾でも子育てとマネジメントを両立できた

2020年04月20日 12時00分更新

バリキャリを目指して仕事をしていたのに突然発覚した妊娠。子どもと仕事の両立を図るために四苦八苦するというのはどこでも聞く話。クリエイトでマネジャーとして宮城や岩手を奔走していた篠原 留奈氏も、そうした経験の持ち主のひとりだ。篠原氏は、それまで現場で対面で行なっていた業務をkintoneなどを使ってオンライン化。しかし、その道は平坦ではなかったようだ。

バリバリ仕事しようと思っていた矢先の妊娠、マネジメントの新しい形を模索

クリエイトは北海道、青森、岩手、宮城エリアで学習塾「明光義塾」を運営している。ただ成績が優秀なだけの生徒ではなく、将来にわたって役立つ、生きていく力や考える力を育むことを目指している。

「教室長から南ブロックマネジャーに昇格して、仕事をバリバリこなすぞと思っていた矢先のことでした。2018年10月、妊娠が発覚したのです。出産に対する混乱や不安、仕事に対する不安がうずまきました」(篠原氏)

学習塾は放課後から夜にかけての仕事。しかもブロックマネジャーは各校の現場を回るため出張も多い。とてもではないが子育てと両立できるとは思えなかった。しかし社長からは、「子どもを産んで、仕事も継続してがんばって欲しい。その方法は一緒に考えるから」と背中を押されたという。

具体的な施策を考えるため、社長からkintoneの導入を手がけるagentlabの浅比 浩史氏を紹介された。2019年3月のことだった。そんな浅比氏は、「マネジメントはリモートでできる」と太鼓判を押した。kintoneを使って業務を見える化して、Zoomでコミュニケーションを取れば、遠隔でも現場を把握できる。そうすれば、在宅でもマネジャーの仕事はできると言うのだ。その当時、各ツールについての深い知識はなかったものの、これしか道がないのならやるしかないと、篠原氏も決意を固めた。

まずはkintoneで自分自身が日報を書くことから始めた。マネジメントされる側の体験をすることで、効果を確認するためだ。篠原氏が書いた日報に、社長や浅比氏がフィードバックのコメントをつける。実際にやってみると、色々な発見があったという。

「自分で仕事を振り返ることで、課題を発見できました。得意なプレイヤーとしての仕事を優先してしまい、マネジメント業務は後回しになりがちでした。日報と同時に週報の記入も始め、毎週1回のミーティングでアドバイスをもらいました」(篠原氏)

週単位でPDCAサイクルを回す体験ができ、自分がマネジメント側になってもなんとかなりそうだと感じ始めた2019年5月、出産を迎えた。

取り組みが軌道に乗ったと思った頃に現場から不満 そんなときに名君の言葉が

出産の翌月には、教室長も日報を書き始め、毎週1回のオンラインミーティングを始めた。さらに翌月には、教室長の日報へのフィードバックやWeb会議のファシリテーションもスタートさせた。篠原氏は、リモートでもマネジメントができるという実感を抱き始めた。しかし実際に復職してみると、心配していた別の困難にぶつかった。育児との両立だ。

「時短で復職したのですが、子どもって本当に頻繁に体調を崩すんです。保育所で病気をもらってきて、それが私にうつり、それがまたこどもに、という具合です。こんなに頻繁に病気になることが人生においてあるだろうかと思うくらい、たくさん病気になりました」(篠原氏)

こんなことでマネジャーとしてやっていけるのかと心が折れそうだったというが、それでも篠原さんはがんばった。復職の翌月、2019年10月にはWebでの1on1ミーティングをスタート。これもagentlabの浅比氏からの「人材育成やチームビルディングでは、1対1の対話が大切だ」というアドバイスを受けてのことだった。メンバーの経験も年齢も性格もそれぞれ違うので、1on1ミーティングの内容は相手である教室長ごとに個別の内容とした。それまでにkintoneに書いてもらった日報や週報から、相手の課題を探して取り上げた。

「kintoneに1on1アプリをつくり、ミーティングの記録をとりました。社長や浅比さんからフィードバックやアドバイスをもらえたほか、誰にどのような内容をどのくらいの時間をかけて話したのかという記録にもなりました」(篠原氏)

こうして順調に進んでいると思われたkintoneを使ったオンラインマネジメントだが、新しいアプリの導入にあたり現場の不満が爆発した。きっかけはタイミング。教室長に対して目標管理アプリを展開しようとしたのは11月、受験対策でこれから忙しくなるという時期だったからだ。

「これから忙しくなるのに、まだアプリを増やすのかと反発されました。そしてこれをきっかけに、それまでの取り組みについての不満も爆発しました。毎日日報を入力するのが大変だとか、毎週やっているWebミーティングも目的がわからず時間ばかり取られるとか、これまでがんばってきたことを否定された気分でした」(篠原氏)

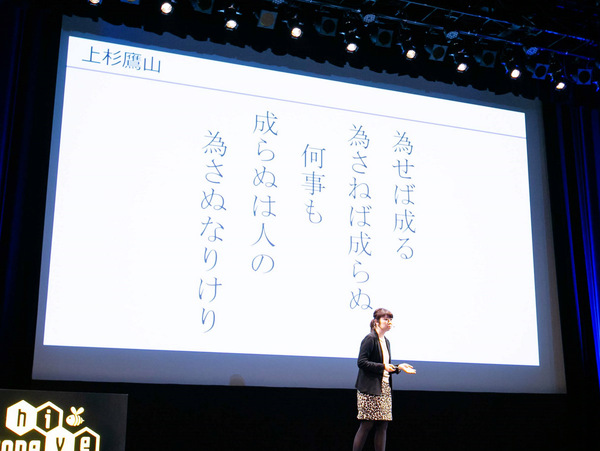

メンタル的にノックアウトされ、すべてやめて実家に帰ろうかとまで考えた篠原氏だが、ここで完全に折れてしまうことはなかった。ここで思い出したのは尊敬する上杉鷹山の「為せば成る為さねば成らぬ何事も 成らぬは人の為さぬなりけり」という言葉だった。上杉鷹山は米沢藩の藩主だった。倒産寸前といった状況の米沢藩の財政を建て直した名君主として知られる。しかしその改革の道は険しく、反対勢力の抵抗に遭い何度も諦めかけたのだという。

「私も同じように、ここで試されているのだと思い、メンバーと話をしました。マネジャーなのに出張もできず現場に行けない。学習塾の仕事なのに夜まで残れない。そんな私にいまできることは、kintoneの日報、週報でみなさんの状態を把握して、Web会議で共有して、1on1ミーティングでフィードバックすることだけ。これしかできないから、なんとかこのやり方でやらせてほしいと訴えました」(篠原氏)

目的を共有して、メンバーとの共通認識に落とし込んでいくことが大事

現場からの不満の声を受けて、篠原氏はオンラインでのマネジメントを抜本的に見直した。といっても仕組みを変えるのではなく、目的から見直してメンバーとしっかり共有することから始めた。さらに、時間ばかり取られると言われた毎週のWebミーティングにおいても、kintoneに入力された日報、週報から共通の話題を探し、アジェンダに起こして共有した。そしてもうひとつ大事なポイントとして、笑顔を心がけたという。

「明日は会議だと思うと、自然と顔がこわばっていました。意識して笑顔でみなさんに接するようにしました。この頃、不満は言うけど篠原さんのことは応援していると言ってくれた人がいたことも、前に進んで行く力になりました」(篠原氏)

篠原氏の努力と、メンバーの理解と協力があって課題を乗り越え、少しずつ会議での仲間の発表も増えて来た。うまく流れに乗れそうだと思った頃、今度は別の災難が降りかかった。新型コロナウイルスによる世界的な活動自粛の嵐だ。明光義塾も、2月29日から一斉休講の措置を取った。

「宮城は入試の2日前、岩手は入試の5日前だったので、現場はパニックになりました。生徒に対する休講連絡、受験生への対応、1、2年生への課題の配信などを、明光義塾本部からの指示に従って進めなければなりませんでした」(篠原氏)

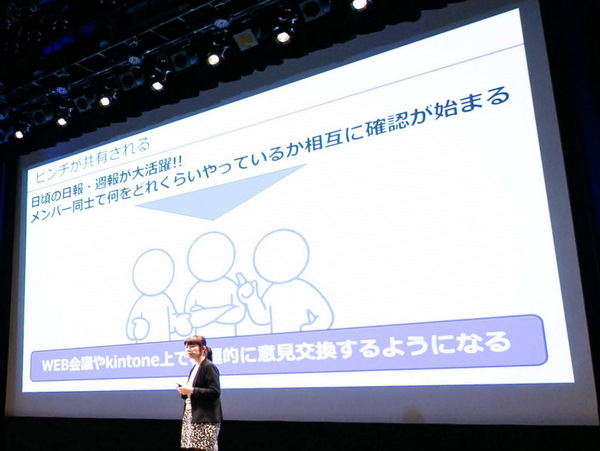

しかしこのピンチにおいて、現場のメンバーたちはオンラインでの情報共有の効果を知ることになった。これまで入力が大変だと不満の声が上がっていた日報や週報を通して、メンバー同士が何をどれくらいやっているのか相互に確認し始めたのだ。取り組みの進んでいる教室を参考にして課題配信の順番を考えたり、どの作業にどのくらいの時間がかかるのかを共有したり。やる意味がないとまで言われたWeb会議も、情報共有のために開催してほしいと言われるようになり、活発な意見交換がなされるようになった。

1年半の取り組みで、コミュニケーションの量が関係性の質を生み出すことを学んだという篠原氏。多様な働き方の手本になったことや、緊急時の社内の意思統一とそのスピード向上という効果について、社長からも評価されたとのこと。もちろん篠原氏自身もリモートワークがもたらす効果を実感している。

「現地に脚を運んで対面で面接することも重要だけれど、メンバーとのコミュニケーションをもっと気軽に、もっと密に取れることで、ひとりひとりの得手不得手や特性がよりわかるようになりました。目的をメンバーと共有すること、対話を通じてそれをお互いの共通認識に落とし込んでいくことが大事だとわかり、マネジャーとしても成長できたと感じています」(篠原氏)

学習塾は夜の仕事だが、小さな子どもがいる女性でも働ける。そういう環境があるということを会社の後輩に伝えていきたい。会社だけではなく、女性でも子どもがいても働ける社会をつくることに貢献したい。そう考えるようになったと、篠原氏は自身の取り組みを振り返ってまとめた。

この連載の記事

-

第215回

デジタル

要件定義と情報共有が足りず闇落ち!からのDXリベンジに成功したさくら税理士法人 -

第214回

デジタル

3年間で2500ものNotesアプリをkintoneに移行した大陽日酸 -

第213回

デジタル

一度は失敗したシステム化 ― KADOKAWAの電子書籍事業におけるkintone導入の軌跡 -

第212回

デジタル

kintoneがつなぐDXのラストワンマイル 牛舎でも、工場でも、屋外でも -

第211回

デジタル

コロナ事務をkintoneで受け止めた北九州市役所 応病与薬で40万枚ペーパーレス化のモリビ -

第210回

デジタル

新入社員が家具職人を変えたアートワークス 弁当アプリをきっかけに年6千時間削減したミエデン -

第209回

デジタル

3年でレガシーシステムをクラウドに刷新 アルペンが語るDX実現の鍵とは -

第208回

デジタル

kintone AWARD 2023開催!kinjoyの光成工業とIT維新を起こした檜垣造船が登壇 -

第207回

デジタル

在庫リスクゼロの生産プラットフォーム「Made by ZOZO」を支えるkintone -

第206回

デジタル

グッズまとった「kintoneのひと」作戦で社内浸透 3年で変わった声優事務所 -

第205回

デジタル

一度は流れた導入 kintone愛で覆した鶴ヶ島市役所職員の物語 - この連載の一覧へ