今回取り上げるのは、つい最近(といっても2017年1月)にMACOMに買収されたApplied Micro Circuits Corporationである。もともとは頭文字を取ってAMCCと呼ばれていた同社だが、なぜか2009年にAPMに略称を変えている。

APMは他にも“Advanced Power Management”や“Automated Payment Machine”、“Application Performance Management”、“Anti-Personnel Mine”など、全然違う意味の用語でも多数使われているので、本稿では最初の略称であるAMCCで通したい。

同社を取り上げる気になったのは、このAMCCの開発したX-Geneの資産を丸ごと買収して立ち上がったAmpere Computing(https://amperecomputing.com/)というスタートアップ企業のCEOに、2015年にインテルの社長を辞任したRenee James氏が就いたことが、2月5日に明らかにされたためだ。

AMCCは長くプロセッサービジネスを手がけてきてはいたものの、実はプロセッサーのラインはどちらかといえば二番手だった。そのあたりを解説しよう。

軍需や航空宇宙向けに

クセのあるICを製造

AMCCは1979年、カリフォルニアで創業する。創業者は調べてもはっきりしなかった。当初は非上場企業の、それも軍需業界に属していたからという理由もあるのだろう。創業当初、同社は軍需向けの特殊なASICを中心とした製品を手がけており、80年代前半における売上の7割が軍需向けだったそうだ。

これが変わるのは、1982年にNational Semiconductorの創業者の1人だったRoger Smullen氏が同社の会長に就任してからだ。Smullen氏は翌年CEOも兼任、同社の製品ポートフォリオを大幅に変更していき、1987年には売上の65%が非軍需向けとなった。

といってもラインナップそのものは汎用品ではなく、特定顧客向けの(ASICを含む)専用品を多数抱えるというモデルに違いはなかったが、顧客は航空宇宙関係や産業向け、それと当時はまだそれほど大きくなかった自動車向けとなっている。

Smullen氏の元でAMCCは13四半期連続で売上を伸ばし、1986年末の売上は2030万ドルに達したが、1987年にはこれが1800万ドルに落ち、同社は初めて損失を計上することになる。これを受けてSmullen氏はCEOを退任(会長職は2002年まで勤めた)。後任はTRW(半導体業界では有名ではないが、防衛宇宙産業ではパイオニア的存在の一社だ)のLSI部門の長を務めていたAl Martinez氏が就く。

Martinez氏は本社をサンディエゴに移転させるともに製造ラインを拡充。同時に売上の回復などに取り組む一方で、株式公開も目論むものの、この当時の半導体業界はあまり景気がよくなく、それもあって新規株式公開に失敗する。

結局Martinez氏は1995年に辞任、後任にはDavid Rickey氏が就く。ちなみにRickey氏の前職はAMDに買収されたNexGenの副社長で、NexGen買収にあわせて離職、AMCCに入社した。

1996年度のAMCCの売上は5030万ドルで370万ドルの純損失だったが、1997年度には5750万ドルの売上と630万ドルの純利益に回復。この復調によりファンドから合計7000万ドルの投資を受け、1997年11月には新規株式公開にも成功した。

汎用製品に路線変更

高速ネットワーク製品がヒット

これに先立ち、AMCCは製品ラインを従来の特定顧客向けの製品(ASIC)から、汎用の特定用途向け製品(ASSP)に転換しはじめた。1993年にはPCI向けのブリッジ(同社の用語ではPCI Match Maker)やBiCMOSを利用したロジックアレイを、1995年にはATM/SONET/FiberChannel向けといった高速ネットワーク製品を手がけ始めており、1997年にファンドや株式から得た資金は、これらの製品の拡充や研究開発に投じられることになった。

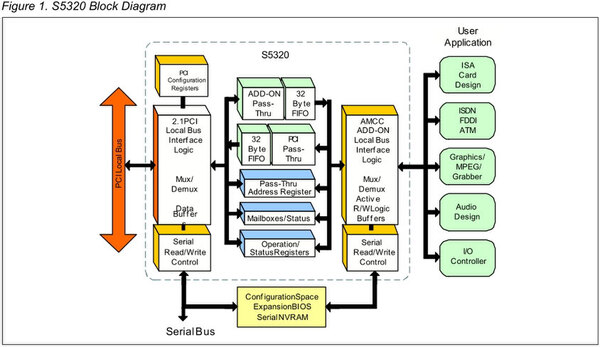

ちなみにPCI Match Makerとはなにかというと、下の画像がわかりやすい。PCIのデバイスを作るためには、PCI-SIGからVendor IDを取得する(これが結構な経費になる)とともに、Configuration Spaceと呼ばれる設定用のレジスター空間の確保や、8/16/32bitのPIOおよびBus Masteringの転送モードをきちんとサポートしたプロトコル実装が必要になる。

これを33MHzで動かすのは、今では32bit MCUなどの小さなFPGAでも簡単にできるが、1990年後半には面倒(それこそASICを作るしかない)だった。ところがASICを作るのは、当時でもそれこそ1千万単位のコストがかかるので、大企業はともかく小さな会社には難しかった。

そこで自分のところの回路とPCIの間にこのS5320 Match Makerを挟むことで、Configuration Spaceの提供などPCIのプロトコルサポートはS5320にお任せし、自身の回路はパラレルバスに対するI/Oだけで済むというのが売りで、結構なヒットになった製品である。

このS5320はちょうど1997年頃に延々と格闘することになったのだが、S5320自身が結構クセのあるチップで、なかなか思ったように動いてくれないという、嫌な思い出しか残っていない。

この連載の記事

-

第864回

PC

なぜAMDはチップレットで勝利したのか? 2万ドルのウェハーから逆算する経済的合理性 -

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 - この連載の一覧へ