スケールの大きな世界だが、作業は実に繊細なのだった

海洋調査や敷設工事、保守作業までを海上で行うケーブル敷設船には、さまざまな専用のシステムや装備が備わっている。海底ケーブルといえば「水面下数千メートル」「総ルート数百~数千キロメートル」といったスケールの大きな世界ばかりを想像しがちだが、実はその作業は繊細な側面も併せ持つのである。

敷設支援システム

事前の調査や海底地形データベースに基づいて、ケーブルを敷設するルートは細かく指定されている。基本的には陸揚げ地点どうしを直線的に(最短で)結ぶルートが理想だが、海底は平坦ではない。海底の起伏が大きかったり、海底地震が頻発したりするエリアは敷設が難しく、ケーブル故障も起きやすい。そこで、まずはそうしたエリアを避けたルートが設定される。

敷設船は、この事前に設計されたルートに沿って海底ケーブルを敷設していく作業を行う。高精度GPSによって船の位置は1メートル単位で把握できるのだが、「指定されたルート上を航行しながらケーブルを下ろしていくだけ」という単純な作業ではない。なぜなら、船からケーブルを下ろしても、その真下の海底にケーブルが着くわけではないからだ。

ケーブルを敷設する海底までは、通常で1000~1500メートル、深いときには8000メートルに達することもある。海流や潮流、風、船の動き(敷設船自身も常に流されている)、ケーブルの重量、海底までの深さといった要素が複雑に影響して、ケーブルが海底に着くまでには位置が大きく「ずれる」のだ。

この「ずれ」を補正するために搭載されているのが「敷設支援システム」である。具体的には、海底地形の3次元データや海流/潮流のリアルタイムデータを取り込みながら、3次元シミュレーションを実行する。その計算結果から「船がどの方位に、何ノットで進行しながら、どのくらいのスピードでケーブルを送り出していけばよいか」を指示してくれる。

NTT WEMの説明によると、顧客から期待される精度は通常「指定ルートから500メートル以内」程度だが、このシミュレーションシステムの助けによって、実際の精度は「5メートル~200メートル」程度で収まるという。

ダイナミックポジショニングシステム(DPS)

敷設支援システムという高精度な“頭脳”の指示に応じて、作業を実行する“肉体”も精緻に動かなければならない。高精度な指示に基づいて船体を動かすのが「ダイナミックポジショニングシステム(DPS)」の役割である。

すばる号は、船の前後に2基ずつ、合計4基の電動推進機(モーター+プロペラ)を備えており、それぞれが360度自由に回転するようになっている。高精度GPSの力も借りながら、流れの強い海域でも同じ地点に留まる定点保持をしたり、船首や船尾だけを回転させてケーブルの送り出し方向を微調整したりできる。

先ほどの敷設支援システムが算出した船の航行コースや航行速度に従って、このDPSで船を精緻にコントロールしていく。ちなみに、ケーブル敷設中の航行速度は3ノット(時速5キロメートル、人間が歩くスピード)と非常に遅い。また、海底に起伏があればそのぶんケーブルも多く送り出さなければならず、航行速度も一定ではなく絶えず調整が必要となる。

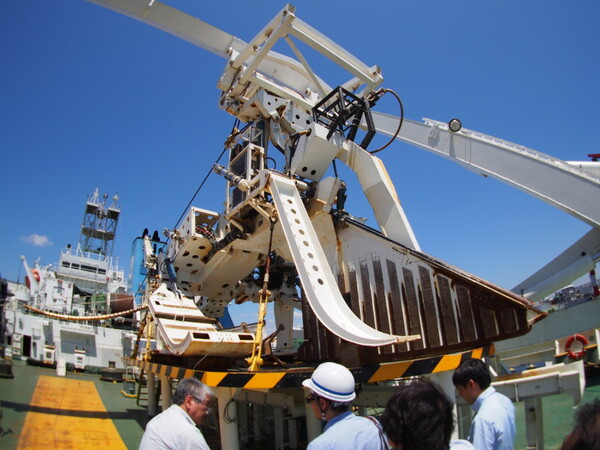

鋤式ケーブル埋設機(Plow System)

深度1500メートルまでの比較的浅い海域では、海底を掘り起こしてケーブルを地中1~2メートルの深さに埋めなければならない。海中の埋設作業は、この巨大な埋設機で行われる。

埋設機の基本原理は、畑で牛が引っ張る“鋤(すき)”と同じだ。埋設機を海底まで沈め、船から伸びたケーブルで引っ張ることで、鋤の刃が海底に溝を掘っていく。埋設機の中心にはケーブルを通すガイドがついており、ここからケーブルを送り込むことで地中に埋設される。

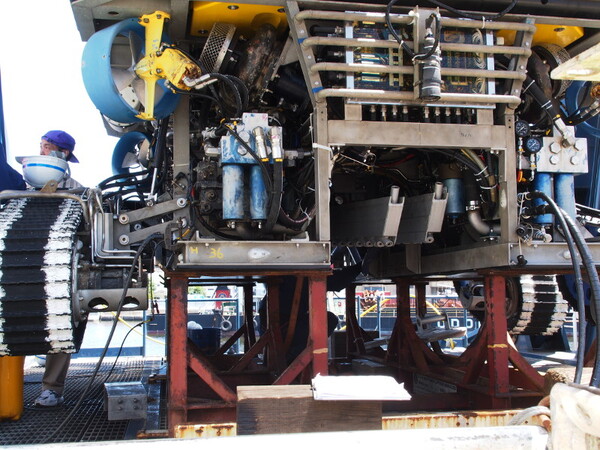

海底ケーブル修理調査用ロボット(CARBIS III)

敷設済みのケーブルにも切断などの障害が発生することがある。そうした保守作業もすばる号の役割であり、ここで活躍するのが海底作業ロボットだ。船上からの遠隔操作により、3000メートルの深海まで潜行できる。

ロボットは、海底ケーブルを発見するための金属探知機、作業状況を操縦者に伝える水中カメラなどを搭載しており、遠隔からマニピュレーター(ロボットアーム)を使ってケーブルをつかんだり、切断したりすることができる。いったん船上に引き揚げて修復したケーブルを海底に再埋設するのも、このロボットの仕事だ。

上で紹介したシステムや設備のほかにも、光ケーブルの融着機器やX線検査装置など、実にさまざまなものが船上に用意されている。だが、NTT WEMとしていちばんの売りは「人の手と目で確認し、丁寧に作業していること」だという。「価格では負けても、故障率の低さでは負けない」からこそ、国内だけでなく海外通信キャリアからの発注も多いそうだ。

(→次ページ、成長著しいアジア諸国と米国とのゲートウェイ、APGプロジェクト)