EDO DRAM~Burst EDO DRAMを経て

決定版のSDRAMが登場

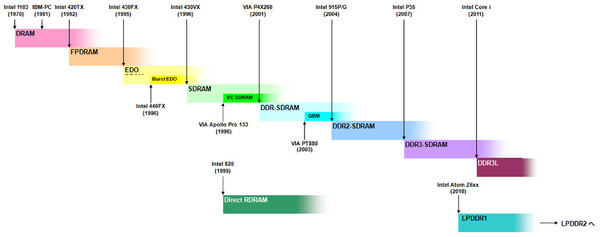

Fast Page Modeに続いては、1995年頃に、より高速なアクセスを可能にする「EDO(Extended Data Output) DRAM」が登場して利用されるようになった。EDOは当初「Hyper Page Mode」と呼ばれており、Fast Page Modeの性能をさらに改善したものである。開発したのは米Micron社であるが、これもそれなりに広く普及した。

とは言え、EDOはチップセットとメモリーチップの対応がほぼ同時期になってしまったこともあって、Fast Page Modeほど早く普及するには至らなかった。また、キャッシュメモリーを持たないPCでは効果的だが、キャッシュを(CPUもしくはマザーボード上に)搭載するとFast Page Modeとそれほど速度が変わらないという問題や、続くSDRAMの登場などもあったため、広く普及する前に廃れてしまった。

このEDO DRAMの転送をさらに高速化した、「BEDO DRAM」(Burst EDO DRAM)というものも存在した。インテルもIntel 440FXチップセットでサポートしたが、こちらはさらに利用シーンが限られたというのが実情である。

EDOに続き、1996年から利用されるようになったのが「SDRAM」(Synchronous DRAM)である。Synchronousとは日本語では「同期」の意味だ。SDRAMはようするに、メモリーコントローラーからDRAMチップに対してクロック信号を送りだして、このクロックにあわせてデータを送受信するという仕組みである。

では「それ以前は?」というと、EDO DRAMまではRAS(Row Address Strobe)/CAS(Column Address Strobe)/OE(Output Enable)/WE(Write Enable)という4つの信号線の上げ下げで、データの送受信のタイミングを決めていた。それがSDRAMではタイミングをクロックに同期させる方式になった。さらに、アドレス線を使ってコマンドを送り出せるように変更されため、個別の信号線を使っていたRAS/CASなどをコマンドとして同じ信号線で扱えるようになり、より複雑なプロトコルを利用できるようになった。

また、クロックを供給することでパイプライン処理が可能になり、Burst EDOとほぼ同等の性能を容易に利用できるようになった。これに対応した最初の製品は「Intel 430VX」だった。430VXは必ずしも広く普及したとは言いがたいのだが、Pentium向け最後の製品である「Intel 430TX」や、Pentium II向けの「Intel 440LX/440BX」がSDRAMを全面的にサポートしたことで、1997年頃からはSDRAMが標準的なメモリーとして急激に普及するようになった。

この連載の記事

-

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 -

第757回

PC

「RISC-VはArmに劣る」と主張し猛烈な批判にあうArm RISC-Vプロセッサー遍歴 - この連載の一覧へ