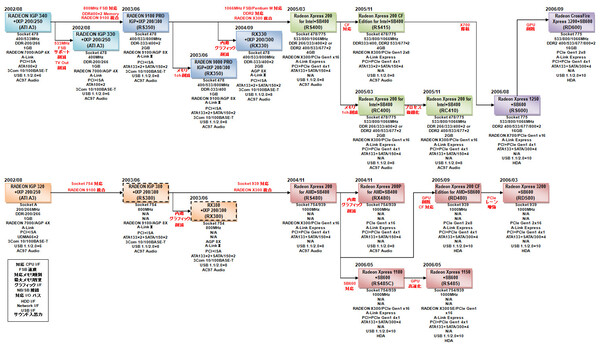

AMDチップセットの歴史 その2

優れた内蔵GPUでシェアを広げたATIチップセット

2010年03月15日 12時00分更新

SLI対抗のCrossFire対応のため

パフォーマンスセグメントへの取り組みを強化

ここまでは、NVIDIAチップセットとある意味うまい棲み分けがされていた。NVIDIAはどちらかといえばパフォーマンスセグメント向けの製品を重点的にラインナップしていたし、インテルからバスライセンスを受けられなかった関係で、AMDのパフォーマンス向けをメインに、多少メインストリーム向けを手がけていた。一方のATIは、インテルとAMDのメインストリーム向けを中心に、多少パフォーマンス向けといった感じだった。

ところがNVIDIAのマルチGPU技術「SLI」に対抗すべく、ATIも同様の「CrossFire」を開発したため、チップセット側もこれに対応する必要が出てきた。SLIもCrossFireも根は同じで、複数のGPUを連動させて描画することで負荷分散を図り、最終的なパフォーマンスを向上させることにある。だがそのためには、マザーボードの側で複数のグラフィックスカードを連携させるための仕掛けが必要であり、それをチップセットに盛り込む必要があるわけだ。

NVDIAはすでに「nForce4 SLI」を発表しており、これに対抗すべくATIは、まず「RADEON Xpress 200 CrossFire Edition」を、2005年にインテル/AMD向け双方にリリースすることになる。ただしこの時の構成は、1本のPCI Express x16レーンを2本のPCI Express x8レーンに分割して、それぞれ2枚のグラフィックカードを装着するというもので、「とりあえずできることをやりました」的な解である。

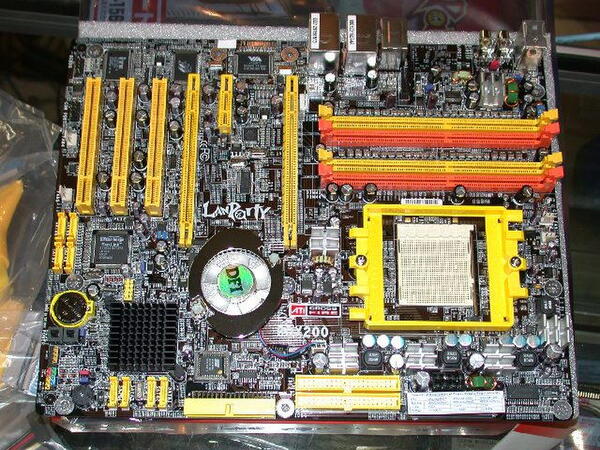

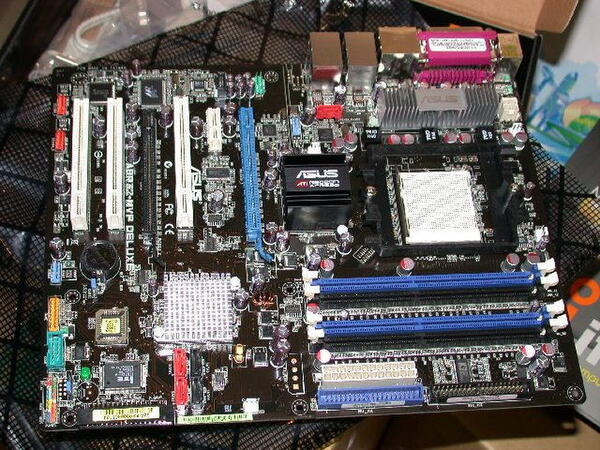

これに引き続き、PCI Express x16レーンを2本(合計でx32相当)搭載した「RD580」「RD600」の開発に着手。先にAMD向けの「Radeon Xpress 3200」(CrossFire Xpress 3200とも呼ぶ)がリリースされ、半年遅れでインテル向けの「RADEON CrossFire Xpress 3200」がリリースされることになる。

こうしたトップエンド向け製品の充実とは別に、特にAMD向けにはRS380/RX380世代をパスした分の埋め合わせと言わんばかりに、ラインナップが拡充された。RADEON Xpress 200 for AMDと同時に「Radeon Xpress 200P for AMD」がリリースされたが、これは単純に内蔵グラフィックを削減した低価格向けである。

これに続き、グラフィックそのものはX300相当ながら、プロセスを微細化して省電力化した「RS485」「RS485C」(RS480は130nm、RS485/485Cは110nm)と、大きく内部を改良したサウスブリッジ「SB600」を組み合わせた「Radeon Xpress 1100/1150」をリリースする。

このあたりの命名ルールはちょっと面白くて、以下のような規則になっている。

- RS485/485C+SB400世代=Radeon Xpress 200

- RS485C+SB600=Radeon Xpress 1100

- RS485+SB600=Radeon Xpress 1150

ようするに、サウスブリッジが何かでRadeon Xpress 200か1100/1150かが変わるというルールだ。まずRS485/485Cだが、上述のとおり単なる微細化で、バグ修正を除けば機能追加はない。RS485CはGPUコアがRS480と同じ300MHz駆動、RS485は400MHz駆動となっている点が唯一大きな違いである。要するにこのモデルは、130nm→110nmへの移行のテストベッドだったわけだ。

ようやく安定性がマシになった「SB600」

一方のSB600は、SB400と比べてかなり大幅な違いがある。そもそもSB300とSB400の間に、「SB300のバグフィックス+HyperTransport Linkへの対応」を含めた「SB380」なるバージョンも混在するのだが、SB400ではSATA 300への対応や、またもやUSBコントローラーの入れ替えなどが行なわれた。

このSB400に、RAID 0/1対応を追加した「SB450」というサウスブリッジもあったが、このRAIDがまた厄介の種で、いろいろ問題を引き起こした。SB450とは別に、SB400のバグフィックスを目論んだのが「SB460」で、RAID機能こそ持たないものの、それなりに安定しているという評判であった。このSB460にRAID 0/1/0+1を付け加えたのがSB600になる。

もっとも、このSB600もいろいろと問題が多かったのは周知の事実なのだが、2005年末にULiがNVIDIAに買収されてしまったので、マザーボードベンダーは「サウスブリッジはULiを使う」という逃げが効かなくなってしまった。その結果、これまで以上にベンダーからATIに対して厳しい要求が入るようになったそうで、これによるドライバーやファームウェアの改善で、以前より大分マシになった、ということのようだ。

そうこうしてるうちに飛び出したのが、2006年7月に発表されたAMDによるATIの買収である。その結果、インテル向けの「Radeon Xpress 1250」(110nmプロセスでRADEON X700相当の内蔵GPUに切り替えたもの)や、上述したRD600こと「RADEON CrossFire Xpress 3200」は、どちらも開発完了して発表こそされたものの、インテルの態度豹変※1などもあり、ほとんど採用例もないまま終わることになってしまった。またこの買収により、チップセットビジネスそのもののポジショニングも、変わるようになってきた。

※1 AMDによる買収が発表された直後から、インテルは「ATI向けのプロセッサーバスのライセンスは無効になった」というニュアンスのメッセージをOEMベンダーに伝えている。

次回はAMDによる買収後のラインナップである。

今回のまとめ

・事実上ATI初のチップセットになったのは、2002年登場の「RADEON IGP 300」シリーズ。AMD向けとインテル向けがラインナップされていたが、サウスブリッジのできが悪く、他社のチップセットのサウスブリッジと組み合わせる例が相次いだ。それでも市場では一定の地位を得ることに成功する。

・Pentium 4向けの「RADEON 9100 PRO/9000 PRO」の成功により、AMD向けチップセットが割を食い、「RS380/RX380」は市場に出ることなく消えた。

・次世代の「RADEON Xpress 200」シリーズは、インテル/AMDの両方向けに供給され、内蔵グラフィックス性能の高さで幅広いシェアを獲得する。

・NVIDIAのチップセットとは市場の違いで住み分けができていたが、NVIDIA SLIに対抗するCrossFireに対応したチップセットの投入が必要になり、2005年にRADEON Xpress 200 CrossFire Edition、2006年にはRadeon Xpress 3200をリリースすることになる。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ