十年来の不況を背景に、出版業界がにわかに騒がしさを増している。

日本雑誌協会が中心となり、雑誌のバックナンバーの電子化を目指すコンソーシアムの設立を発表したのは今月3日のこと。ポータルサイトのような仕組みで、検索結果から必要に応じて購入できるようなものを目指している。

また6日には出版社と書店の共同責任販売制「35ブックス」も発表された。書店は該当する書籍を販売することで、通常の書籍よりも高い35%の利益を得られるが、代わりに返品の際、35%の引き取り料金を支払うことになる。これまでの販売制度と異なり、リスクとリターンがともに大きくなる仕組みだ。

紙の出版に新しい流れがあらわれる一方、ネットのコミュニケーションが報道のあり方を変えた例もある。ジャーナリストや現職の政治家による「議事中継」が日本国内の新しい報道として話題を呼び、国内のTwitterユーザー数は4月から5月にかけてほぼ倍のペースで増加した。

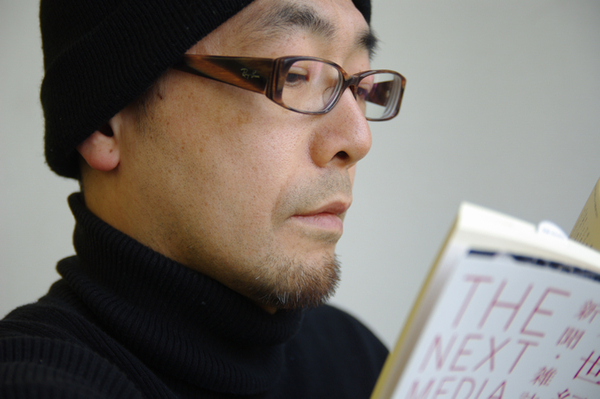

その中で「新世紀メディア論」(バジリコ出版)という1冊の書籍が注目を集めている。著者は「ワイヤード(日本語版)」や「月刊サイゾー」を創刊した小林弘人氏。書籍はウェブと出版の現状をまとめたもので、読者からは「メディア人の教科書」との声も上がっている。

雑誌「ロッキングオン」創刊者の橘川幸夫氏とともに対談サイト「メディアレビュー・ジャパン」を立ち上げ、自身がメディアの先端で発信を続ける小林氏に、変わっていく出版業界の現在について話を聞いた。

「紙の考えをひきずっている」感覚が引っかかる

―― 先日、老舗カルチャー誌「STUDIO VOICE」が休刊するというニュースが流れ、ほぼ同じタイミングで日本雑誌協会によるコンソーシアムの話も飛び込んできました。これから雑誌をやっていくことはますます難しくなっているという印象を受けます。

小林弘人(以下、小林) 今後、紙の雑誌はコストの部分が支えきれなくなって休刊というケースが続出すると思います。それはSTUDIO VOICEのようなカルチャー誌だけではなく、どの雑誌でも同じことです。

雑誌の価値は、雑誌から生まれる読者のコミュニティであると考えています。そう考えると(ポータルサイトの件は)やはり紙の考えをひきずっているという印象がありますね。

ページの販売という紙の延長にある発想よりも、いかに先回りして読者を惹くコンテンツを用意できるか、また、そこで築いたコミュニティの価値をどう換金化するかというビジネスが構築できない限り、ウェブでのビジネスは厳しいでしょうね。

本でも書きましたが、ウェブ上のメディアビジネスにおけるビジネスモデルの考案は各社各様なので集団で取り組むという発想は、時に思考停止に陥る可能性があります。

―― ウェブ媒体でも人気のあったカルチャー誌「MouRa」や「PingMag」などは休止してしまっています。ライフスタイルを創造するようなカルチャー誌は、ウェブ上では収益面でもまだ成立しづらいんでしょうか。

小林 単純にまだ例が少ないというだけだと思いますよ。「ギズモード」や「ライフハッカー」も広い意味ではカルチャー誌にあたりますよね。紙が築いてきたカルチャー誌とは違うかたちで、ウェブメディアは読者のライフスタイルに浸透していると思います。映画や音楽ばかりがカルチャーじゃなく、たとえば「クックパッド」は読者の日常に浸透したキッチン・カルチャーのメディアではないでしょうか。

だからこそ今までプロフェッショナルでやってきた編集者、あるいはこれから編集者としてやっていこうという人にこそ、ウェブに来てほしいと思っています。まだまだ本当にこれからだと思うんですよ。