ASCII Power Review 第118回

みんな気になるα1の仕上がりやいかに!?

ソニー「α1」実機レビュー = ついに発売となったフルサイズミラーレスの最上位カメラを実写してみた

2021年03月20日 13時00分更新

ソニーからフルサイズミラーレス機のフラッグシップモデル「α1」が登場した。有効5010万画素で最高秒30コマの連写が可能と、高解像度と高速性能を併せ持つ驚きのハイスペックを実現している。

さらに堅牢性を強化したボディーやシャッターなどプロの使用を意識した造りである。8K30Pに4K120Pと動画撮影もぬかりなく、まさにフルサイズミラーレスの最高峰のカメラだ。現在本格的にαユーザーになりつつある自身にとっても気になる一台なので、購入に至るべきか悩みながらチェックしていこう。

毎秒30コマ連写を試す

電子シャッターのユガミは!?

まず気になるのは、連写速度だ。最高速の秒30コマで連写撮影をするためには当然電子シャッターになるが、それ以外にもシャッタースピードや記録形式の設定、使用するレンズが対応しているかによって違いがあり、条件によっては最高秒20コマもしくは秒15コマになる。なおメカシャッターでも最高秒10コマの連写が可能だ。

条件を整えて実際に撮影してみると、電子シャッターの静寂な動作感や、撮影時でもファインダー像を確認し続けられるブラックアウトフリーの視認性、そして粘り強く追い続けるAF追従が頼もしく、普段動いている被写体を撮影する機会が少ない自分でも、写真が上手くなったように錯覚してくる。

そして、これだけ軽快に連写ができるのに、撮影した画像は5010万画素と高解像度なのにも驚き。多少被写体が小さく写っても、十分トリミングで対応できるのはありがたい。

Exifデータを見ると確かに1秒間に30枚連写していたのがわかる。AFも電車のような規則的な被写体なら心配は皆無。使用レンズFE100-400mmF4.5-56・絞り6.3・シャッタースピード1/2000秒・ISO感度320・ホワイトバランスオート。

飛んでいるカモメにもしっかりとAFが追従してくれる。撮影した写真をカメラ内でトリミングしたが、高解像度だけあって羽毛の質感が手にとるようにわかる。使用レンズFE100-400mmF4.5-56・絞り6.3・シャッタースピード1/1600秒・ISO感度400・ホワイトバランスオート。

水飛沫などの動きも高速連写なら簡単に撮ることができる。撮影時から大胆にトリミングしたが、約16MB相当と十分なサイズ。使用レンズFE100-400mmF4.5-56・絞り6.3・シャッタースピード1/1600秒・ISO感度400・ホワイトバランスオート。

もちろん電子シャッターの欠点である動体歪みを防ぐ「アンチディストーションシャッター」を搭載している。メカシャッターと比較してみたが、ほぼ遜色なく写すことができた。

電子シャッター(写真上)でもほとんど歪みはなく、メカシャッター(写真下)を比較しても区別はつかない。使用レンズFE24-105mmF4・絞り5.6・シャッタースピード1/2000秒・ISO感度400・ホワイトバランスオート。

秒30コマ連写中のシャッター音は電子音になるが、心地よい音色で撮っていて快適。もちろん全くの無音で撮影することも可能だ。

AFも秀逸で、被写体が人物や動物、鳥なら瞳AFに対応し、認識さえすればスムーズに追従してくれる。この点ではすでに一眼レフのAFを超えたといっても過言ではないだろう。

高解像度で連写をしても画像処理の高速化と余裕のあるバッファで連続撮影枚数も十分に保持してくれる。試しにUHS-1 U1(書込速度80MB/s程度)と、それほど高速とは言えないSDカードで撮影してみたが、JPEG最高画質では134枚、圧縮RAWとの同時記録でも107枚まで連写速度を保ったまま撮影することができた。

撮影後の書き込み処理中もメニューの操作などは可能で、バッファが開放され次第続けて撮影することができる。もちろん高速性能を最大に活かすにはUHS-2のSDカードやCFexpressを使用するのがベストだろうが、一般的なSDカードでも十分に高速連写が楽しめるのはコスト面でもうれしいポイントだ。

フルサイズミラーレスのαシリーズ登場と同時に発売された「Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA」。やや逆光でハレを喰いやすなど今では少し設計の古さを感じさせるが、最新の「α1」と組み合わせても、ピント部の解像感や印象的なボケはまだまだ健在。絞りF1.8・シャッタースピード1/2000秒・ISO感度100・ホワイトバランスオート。

重さを感じないデザイン

新設計のメカシャッターの感触は?

これだけのスペックを誇ってもボディーは従来モデル「α9Ⅱ」と同等のサイズ。重量は59グラムほど増加しているが、手にして重くなったと感じることはない。

デザインや操作ボタン類も同じで、ロゴが無いと見分けられないほど。新鮮味には欠けるが、従来モデルからの乗り換えや併用を考えると、操作系は統一されているほうが望ましい。

操作面で変更になったのは背面液晶のメニュー画面である。「α7SⅢ」から採用された縦のタブから横に細分化された項目に移行する方式で、複数の設定を把握しやすいのが特徴である。さらにタッチ操作にも対応。旧モデルのメニュー画面と比べると初めは戸惑うかもしれないが、慣れれば目的の設定まで素早く辿り着くことができる。

メディアはSD UHS-Ⅱ対応に加え、より高速なCFexpress Type Aも使用可能なデュアルスロット。とはいえCFexpress Type Aは128GBで2万円前後とコスト面で導入にはまだまだ敷居が高い。

端子類は有線LANやシンクロターミナル、フルサイズのHDMIなどを搭載したプロ仕様だ。USB Type-Cによる充電/給電はPDにも対応している。実際に充電してみるとバッテリー空から満充電まで約2時間と、付属のAC充電器と同様の時間で充電することができた。

高速連写仕様のフラッグシップモデルでは専用の大型バッテリーを採用することもあるが、「α1」は「α7RⅢ」以降と共通の「NP-FZ-100」を採用している。撮影可能枚数は公称値430枚と他モデルより少なくなってはいるが、前モデルユーザーならバッテリーを使い回せるのはメリットだ。

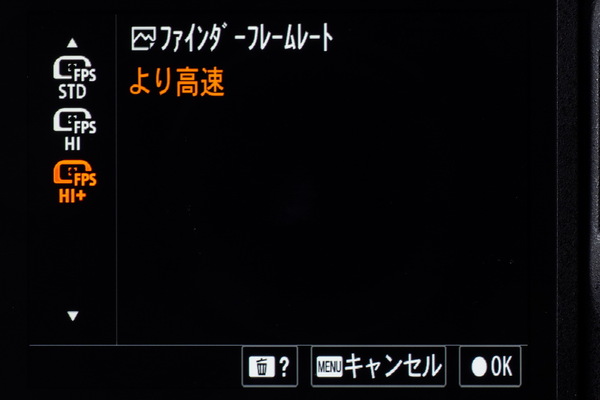

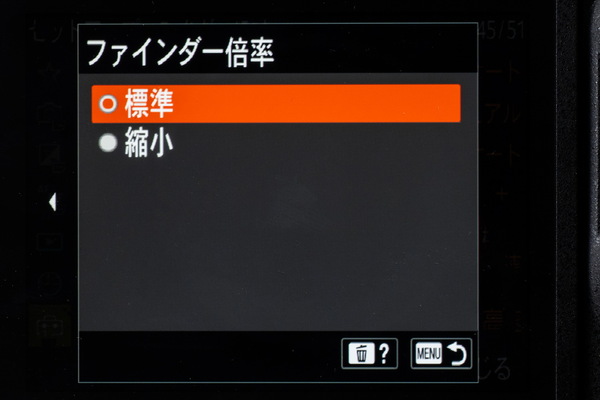

EVFは944万ドットと高精細で撮影倍率も0.9倍と像も大きい。またフレームレートは最高240fpsまで設定することができ、流し撮りで高速に動く撮影像でも滑らかに表示してくれる。

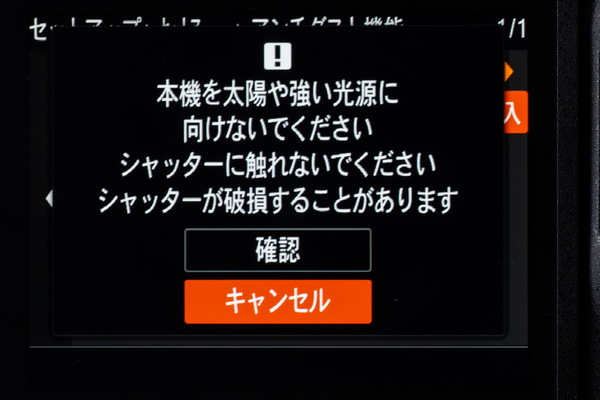

新機能として電源OFF時にシャッター幕が降りる機能を搭載。レンズ交換時に撮像素子にゴミが付着するのを防いでくれるのはとてもありがたい。

個人的に一番気に入ったのが新しくなったメカシャッターの挙動。振動が少なく上品なシャッター音で従来機よりワンランク上の高級感がある。

ストロボの同調速度も最高1/400秒まで高速化。さらに電子シャッターでも専用ストロボを使用すれば1/200秒で同調が可能になった点も見逃せない。試してみたところハイスピードシンクロにも対応していた(あまり高速のシャッタースピードでは従来機の先幕電子シャッター使用時と同様に露出ムラが発生する)。日中シンクロなどストロボを多用する人にとっては待望の進化だ。

撮影した画像のクオリティは?

高感度耐性はどこまでいける?

この連載の記事

- 第306回 撮りたい時代を指定して写真も動画も撮れるタイムマシンカメラだ=「instax mini Evo Cinema」実機レビュー

- 第306回 2026年のノート用CPUの主役となる両雄=「Ryzen AI 400」と「Core Ultra 3」の速度を徹底比較できたっ!!=ASUS新「Zenbook 14」実機レビュー

- 第305回 これが2026年のソニーαの基本モデルだ!!=新3300万画素センサーで毎秒30コマになった「α7Ⅴ」実写レビュー

- 第305回 白黒写真しか撮れないコンデジ「ライカQ3モノクローム」実写レビュー=写真の本質を体感できるカメラだっ!!

- 第304回 12月発売なのに超お買い得なCopilot+PC合格の最新AI内蔵オールインワンPC「ExpertCenter P600 AiO」実機レビュー

- 第303回 世界初の全天周カメラ搭載ドローン「Antigravity A1」実機レビュー

- 第302回 大人気のスマートウォッチ最高モデル「HUAWEI WATCH Ultimate 2」実機レビュー

- 第301回 3万円台で買える「全方向障害物検知+全面プロペラガード」の安全Vlogカメラだ=「DJI Neo 2」実機レビュー

- 第300回 マニュアルレンズで激ボケと超解像写真を楽しむ「ライカM EV1」実写レビュー

- 第299回 1kg切りなのにバッテリーで30時間超えのAIノートPC「VersaPro UltraLite タイプVY」実機レビュー

- この連載の一覧へ