同基盤を土台に変わる“アプリケーションのあり方” ― 担当CMOに聞く

アプリからAIへの転換を支えるデータ基盤「SAP Business Data Cloud」が急成長中

2025年11月25日 11時15分更新

SAPが今年に入り、AI時代に向けて製品体系を整えている。

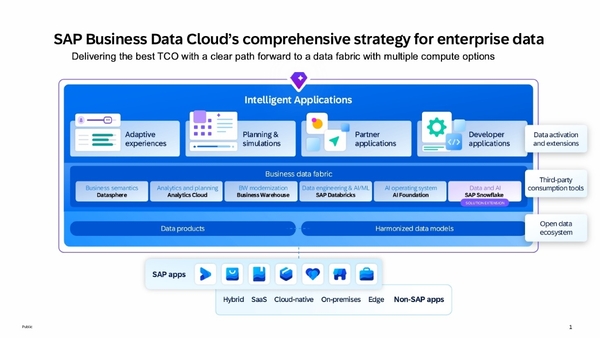

「AI」「アプリケーション」「データ」3つの要素が相乗効果を生む(“フライ・ホイール”)という構想の下、開発と技術基盤の「SAP Business Technology Platform(BTP)」、業務アプリスイートの「SAP Business Suite」、そしてデータ基盤の「SAP Business Data Cloud(BDC)」という3つのレイヤーを整備。その上に、インターフェイスとなるAIアシスタントの「Joule」および「Joule Agents」を搭載する。

データレイヤーのBDCは2025年2月に発表した新ソリューションとなり、DatabricksやGoogle BigQueryなどSAP以外のデータ基盤との統合も実現。現在、急ピッチで機能拡充を進めている。SAPのSAP Business Data Cloud担当CMOのダニエル・ユー(Daniel Yu)氏に、BDCを中心としたSAPのデータ戦略について話を聞いた。

“AIデータ”を生み出すSAP BDCのアプローチ

――データソリューションであるSAP Business Data Cloud(BDC)を提供する背景について教えてください。

多くの企業が過去25年間、オンプレミスでもクラウドでも、データを投資における最優先事項としてきました。この傾向は、昨今のAIブームにより強まっています。優れたAIを実現するには、優れたデータが必要だからです。

最近、AIプロジェクトのROIに関する調査(95%のAIプロジェクトのPoCが失敗するというMITのレポートなど)、自社データへの信頼に関する調査が相次いで発表されています。SAPの約5000社のグローバル顧客に対する調査においても、自社データを信頼していると回答したのはわずか30%でした。これは、これまでの投資が期待した結果を生んでいないことを裏付けています。それでも、データの課題は喫緊です。AIの競争が始まっているからです。

そこで、企業がデータにおいて抱える課題を解決するためにBDCを構築しました。レイクハウス技術を採用した次世代のデータ&アナリティクス統合プラットフォームであり、SAPデータと非SAPデータを一元的に管理・分析するSaaSソリューションです。

――これまでのアプローチの何が問題だったのでしょうか?

これまで、各ベンダーが採用してきたのが、「アプリケーションからデータを抽出し、自社のデータベースに格納すれば、すべてが解決する」というアプローチでした。「我々のクラウドにデータを置けば大丈夫」というメッセージが打ち出されてきました。

しかし現実には、企業はさまざまな場所にアプリケーションを持ち、データクラウドもあちこちにあり、オンプレミスやクラウドにデータウェアハウスも持っています。そして、多くの時間とコストを費やしてデータを調和させようとしてきました。ここで言う調和とは、単にデータベースにデータを格納することではなく、データにビジネス上の意味を与えることです。

例えば、財務担当者やCFOは、入金と出金の金額、つまり元帳の借方と貸方について正確に理解しています。しかし、その資金がどのようなプロセスを経て入ってきたのか、その金額が適切なのか、支出がどのプロセスに影響を与えたのかといった文脈(コンテキスト)は把握していません。つまり、データからビジネス上のコンテキストが失われているのです。

BDCが解決するのは、データの抽出とビジネスコンテキストの再構築です。従来は顧客自身がすべてのデータを手作業で処理し、意味付けする必要がありましたが、その作業をBDCが代替します。“すぐに使えるデータプロダクト”として、ビジネス上の意味が付与された形でデータを提供するのです。

もちろん、ビジネスコンテキストはAIにとっても必要不可欠です。AIが必要とするのは大量のデータではなく、豊富な意味を持つデータです。SAPはこれを「AIデータ」と呼んでいます。

SAPは企業にとって最も重要なデータソースの1つです。なぜなら、世界中の取引の約80%が、何らか形でSAPシステムを経由しており、データの豊富さはいうまでもありません。

新データソリューションSAP BDCの“3つの強み”

――Business Data Cloudの差別化要素は何ですか?

BDCには、3つの大きな差別化要素があります。

ひとつ目は、先に触れた「データプロダクト(Data Products)」です。データプロダクトとは、SAP固有の用語ではなく、ITとビジネス部門における契約を担う仕組みを指します。両者は、データの意味やであったり、誰がいつデータを生成するのかであったりを交渉し、合意する必要があります。IT部門は、ビジネスが必要とする豊富さとセマンティクスを持ったデータを生成しなければなりません。

BDCでは、SAPアプリケーションからのデータプロダクトを提供します。そして、その上に「Intelligent Application(インテリジェントアプリケーション)」として、財務や人事、サプライチェーンなどの多様なアプリケーションを用意しています。

2つ目が、ナレッジグラフ(SAP Knowledge Graph)とセマンティックレイヤーです。技術的には新しいものではありませんが、ビジネス的に言えば、社内の人々の知恵のようなものです。部門にはそれぞれ独自の文脈があり独自の知恵があり、それらを統合したものがセマンティックレイヤーです。BDCでは、これをすべての異なるデータプロダクトにわたって、すぐに使える形で提供します。

3つ目は、オープンなデータエコシステムです。企業はSAP、非SAPどちらのシステムも所有しています。非SAPシステムからデータを抽出して処理するには多くの時間がかかります。データは最終的に顧客のものですが、作業はベンダーがすべきことです。そこで、異なるデータエコシステムを統合するために、パートナーとの提携を進めています。以前から提携関係にあるDatabricksやGoogle BigQuery、SnowflakeがSAPのデータプロダクトと連携します。今後もこのような提携を広げていきます。

――パートナーシップでの具体的な取り組みを教えてください。

例えば、10月に発表したGoogleとの提携は、BDCとGoogle BigQueryの間で双方向にデータ共有できるようにするというものです。これにより、GoogleのユーザーはSAPの豊富なデータセットにアクセスでき、VertexやGemini経由でAI活用できます。同様に、SAPユーザーもGoogleのマーケティングや顧客インサイトに関するデータを活用できます。

Databricksとの提携は、2つの側面があります。

まずBDC内で、Databricksを「SAP Databricks」としてOEM提供しています。SAPはSaaSプラットフォームとして、Databricksをコアエンジンとして提供する唯一の企業です。加えて、Googleと同様に、BDCとのデータ共有も可能であり、BDCで作成されたデータプロダクトを、Azure上で実行されているDatabricksなどと共有できます。

ここでのポイントは、データを実コピーするのではなく参照する“ゼロコピー”を実現することです。具体的には、Delta Shareプロトコルを活用し、共通カタログへのデータアセットの登録が可能になります。物理的にコピーされていなくても、BDCを参照して機械学習モデルやSQLクエリが実行でき、BDCからDatabricksやGoogleに対しても同様です。計算処理は相手側で行われ、結果を取得するだけで済みます。なお、Delta Share以外にも、RESTful API、Icebergなどのプロトコルもサポートしています。

――オンプレミスのデータも統合できるのでしょうか?

BDCに接続するには2つの技術が必要です。ひとつはコネクタ、もうひとつはデータ処理エンジンです。

コネクタに関しては、11月にかけてOracle、SQL Server、DB2、Salesforceなどを発表する予定です。変換処理については、Databricksの使用を推奨しています。

従来のオンプレミスである「SAP Business Warehouse(BW)」ユーザー向けには、「Data Product Generator(SAP BW Data Product Generator for SAP Business Data Cloud)」を開発しました。BWに接続してデータプロダクトを作成し、BDCに公開できます。これはBDCで最も採用されているツールのひとつです。