被災地や離島、ドローン、そして宇宙まで ― 新たな無線送電技術の確立を目指す

“1km先”にレーザー光でワイヤレス給電 NTTと三菱重工が高効率化の実験に成功

2025年09月17日 15時00分更新

近年、スマートフォンやドローン、電気自動車といった分野で、電線をつながずに電力を送る「無線給電(ワイヤレス給電)」への関心が高まっている。この無線給電には複数の技術が存在するが、長距離間での電力伝送を可能にする技術のひとつが「レーザー無線給電」だ。

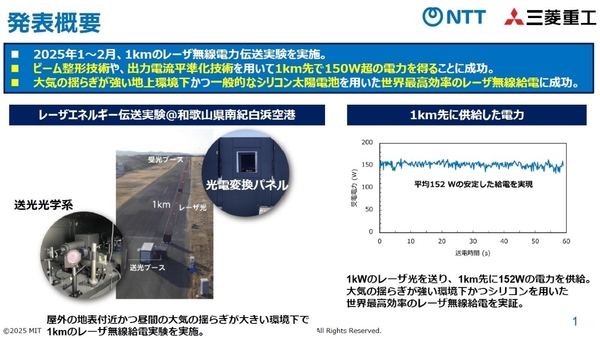

NTTと三菱重工業(MHI)は、2025年9月17日、レーザー光を用いて、1km先へ高効率な無線給電を行う実験の成果を発表した。被災地や離島などの遠隔地や、ドローンなど移動体への無線給電を実現するための基盤技術になるという。

NTT 宇宙環境エネルギー研究所の落合夏葉氏は、「大気の揺らぎが強い環境下、かつ光電変換パネルにシリコンを用いた条件において、“世界最高効率”のレーザー無線給電を実証した。本技術によって、レーザーによるピンポイントかつオンデマンドなエネルギー供給の実現が期待される」と、この実験の成果を説明している。

長距離間の無線給電を実現する“レーザー方式”の課題

実験の舞台となったのは、和歌山県にある南紀白浜空港の跡地だ。2025年1月から2月にかけて、レーザー光を1km先にある受光パネル(光を電力に変える光電変換パネル)に照射して、電力を供給する実験を行った。屋外の地表付近(高さ約1m)かつ昼間という、大気の影響を強く受ける環境下にもかかわらず、30分間、1kWのレーザー光を送って152Wの電力を安定供給することに成功した。「1kWのレーザー光に対して152W、つまり約15%の効率での給電になる」と落合氏。

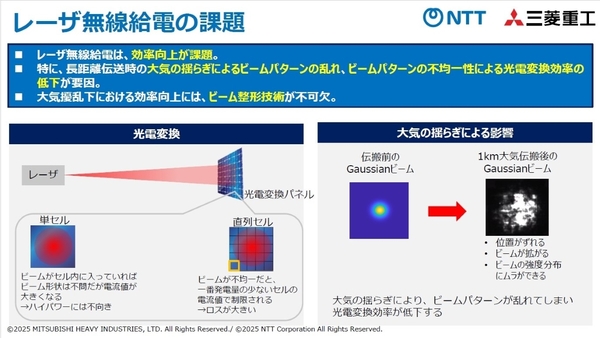

長距離間の無線給電技術は、電磁波を用いた「マイクロ波方式」と、今回の「レーザー方式」の2種類がある。レーザーは、マイクロ波(電波の一種)よりも波長が短く、指向性が高い性質を持つ。そのため、小型の装置で、より長距離での無線給電を実現できるのが特徴だ。特に、特定のエリアや移動体に対するピンポイントでの給電には、高い指向性を活かしたレーザー方式が有望とされている。

ただし、「レーザーの出力に対して得られる電力が少ない」という光電変換効率に大きな課題があるため、いまだ実用化には至っていない。光電変換を担うパネルは、光電変換素子のセルが直列でつながっており、各セルに対してレーザービームが均等に届かなければ、発電量が最も少ないセルの電流値で制限されてしまう。

今回の実験では、このロスを生じさせないよう、光電変換パネルに対していかにビームを均等に照射するか、そして、大気の揺らぎによっていかにビームが乱れないようにするかがポイントとなった。

NTTとMHIの新技術で、長距離・屋外環境でのビーム均一化を実現

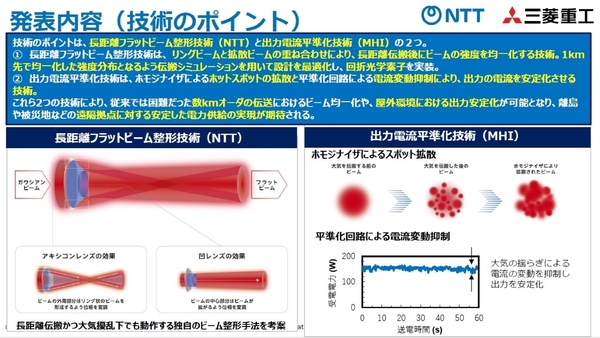

今回の実験では、レーザー光を送る領域の設計と実装をNTTが、それを受ける領域をMHIが担当した。NTTはレーザービームを整形するための技術(長距離フラットビーム整形技術)を、MHIは電力の出力を安定化させる技術(出力電流平準化技術)をそれぞれ開発し、高効率のレーザー無線供給を成功させている。

NTTによる「長距離フラットビーム整形技術」は、レーザー光を送る側でビームの強度分布を均一化する技術だ。通常、レーザービーム(ガウシアンビーム)は、強度分布がガウス分布(正規分布)となっており、そのまま伝搬すると受光パネルに均一にビームを当てることができない。そこで、ビームの外周部分と中心部分にそれぞれ異なる位相を与え、1km先で強度分布がフラットになるようビームを整形した。

ビームの外周部分は、アキシコンレンズと呼ばれる円錐型のレンズを使い、リング状のビーム(リングビーム)を形成するように位相を変調。一方、中心部分では凹レンズを用いて、ビームが拡がる(拡散ビーム)ように位相を変調させる。このリングビームと拡散ビームを重ね合わせることで、伝搬後に強度をフラットにする。「距離に最適化することで、1km以上の距離でも対応可能」だと落合氏は説明する。

一方で、MHIによる「出力電流平準化技術」は、レーザー光を受ける側で、ビームの強度分布を均一化する技術だ。ガウス分布のビームは、大気の揺らぎのある中を伝搬すると、強度分布が乱れて強い部分(スポット)ができる。このスポットを、ホモジナイザという装置で拡散することで、受光パネルに対してビームが均一に照射されるように調整した。さらに、光電変換素子のセルにコンデンサーを接続することで、大気の揺らぎによる電流の変動を抑制している。

この2つの技術によって、従来のビーム整形技術では困難だった、数km級の伝送におけるビームの均一化と、屋外環境における出力安定化を実現した。