エリアLOVEウォーカー総編集長・玉置泰紀の「チャレンジャー・インタビュー」 第32回

娘のための人工心臓と日本製バルーンカテーテルの開発に奔走した父子の実話

観る前に知っておきたい!映画「ディア・ファミリー」、主人公のモデルとなった男の挑戦と思いを聞く

6月14日(金)、映画『ディア・ファミリー』がいよいよ公開される。心臓病を患い余命10年と宣告された娘を救いたい一心で、一から医療を学び医療機器の会社を設立。人工心臓の開発に奔走した父と子の実話をもとにした感動の物語だ。

今回は、主人公のモデルとなった「東海メディカルプロダクツ」の筒井宣政会長に、開発の経緯と苦労、映画の感想や主演俳優・大泉洋との交流について、エリアLOVEWalker総編集長の玉置泰紀が話を聞いた。

映画の制作はコロナ前から始まっていた

――6月14日(金)にいよいよ映画が公開されますが、モデルとなられた経緯を教えてください

筒井「コロナ禍の1年半ぐらい前に、東宝の方が来られて、『ぜひ、やらせてください』とおっしゃるので、それはありがたい、と。それまでも『カンブリア宮殿』や『奇跡体験!アンビリバボー』、CBCのドラマ『命の奇跡』など5本ぐらいのテレビ番組で取り上げていただいていたので、映画もやってもらえるんだ、テレビと同じようなことをやるんだろうなぐらいの感じだったんです。ただ製作費やスポンサー料は一切払いません、それでもよければ、とお話ししました。

それから東宝さんでは制作を始めていたんだけど、コロナ禍でストップしちゃった。でもそれが明けたらすぐに東宝さんから再開の連絡がありました。あちらでは東京の中だけでできる脚本作りや衣装のデザインなどを進めていたんですね」

――主演が大泉洋さんということからも本気度がわかりますね

主演俳優・大泉洋との楽しいお茶会

――主演の大泉洋さんの印象はいかがでしたか

筒井「大泉さんが私の自宅にいらっしゃったんですね。東宝の方とマネジャーと一緒にいらしたようだけれど、彼らはどこかで待っていて、おひとりでいらっしゃいました。最初は相当緊張されていたんですけど、家内がラフに接したのがすごく良かったみたいで、もう家族みたいな感じで和気あいあいと、難しいことはなしにいろいろお話しして。

うちには茶室が2つ、表千家といろいろな形で使える部屋があるんですけど、大泉さんはお茶がお好きだということで、両方のお茶室で楽しまれました。北海道のお菓子もたくさんお土産に持ってきてくれましたよ」

――その大泉さんがまさに筒井さんをモデルとして演じられたわけですが、作品をご覧になってご自身と近いイメージはありましたか

筒井「大泉さんは、自宅に来ていただいたときに感じましたけど、私どものことをいろいろ調べていたようで、よくご存知でしたし、今までの番組よりも遥かに近いイメージで、とても良かった。だからこの前、東京での舞台挨拶でも、“いやぁもう、すごくいい映画を作ってもらった”とお話ししたんです。

映画については、私の知る限りでも、寒い時期の撮影で夏の格好をしたり、すごく暑い時に外套(がいとう)を着ていたり、役者さんも大変ですね。監督やスタッフさんも、照明がちょっと違うって少し位置を変えて撮り直して、1シーンで10本ぐらい撮ることもありました。そんなふうに皆さんがよくやっていただいた成果だと思うので、大変ありがたく観させていただきました。

出演者の皆さんからすごくよい作品だと言っていただいたのも初めてで、私たちもすごくやった甲斐がありました」

人工心臓開発経費は2,000億円! 製品を完成させるも断念

――映画でも描かれますが、筒井さんは娘の佳美さんのご病気があって、最初は人工心臓を作ろうと奔走されたんですよね

筒井「佳美は先天性の心臓疾患で、9歳の頃にお医者さんからあと10年ももたないと宣告されました。手術でも治せないので、お医者さんから人工心臓を作ったらとどうかと提案されたんですが、その開発には20年も30年もかかる。娘の命は10年しかもたないというのに、それじゃいかんと医者を焚きつけたんです。30年かかるものを10年短縮しても、この子は10年しか生きられないんだから。でも皆、自分の子を助けるわけじゃないから本気じゃない。だったら『俺が作る!』と、やり始めたんですよ」

――医学の専門家ではないのに、すごい決心と行動力です

筒井「最初は佳美の手術費用として貯めた2,500万円を人工心臓の研究費用に充てました。東大型や阪大型よりもいいものを作れたけど、8億円かかったんですよ。

医療機器のリスク分類でいうと、体内に入るもの、血液に触れるものは、厚生省の許可を得るのがものすごく難しい。急性毒性や発がん性があってはならないので、それがないことを証明するには、長期にわたる動物実験や人間の臨床試験をやらなければいけないんです。

動物実験は100頭で行うので、大きな獣舎や運動場、散歩や寝ずの番をする人員も必要ですから100億円かかる。だからもう私の資力ではできなかった。50年ぐらい前の話で100億円ですから、今だったら500億円ぐらいかかるんじゃないかな。

さらに動物実験が済んだら人間60人で臨床試験をやる。絶対安全っていうものを出さないと厚生省(当時)は許可しませんから。でもそれをやるにはメディカル・ドクターを3、4人雇わないといけない。我々は医師免許を持っていないから。

結局、人工心臓の開発には全部で2,000億円ぐらいかかるので、もう無理だと。東大や阪大は国の援助があるし、お医者さんは病院から出向させて、病院の人件費でコントロールできるけど、私たちは全部自前で出さないといけない。今だったら1兆円規模の事業ですよ」

――民間企業にはとても出せない額ですね

筒井「当時、心臓病の治療では東京女子医大がトップだったんです。研究では阪大や東大の方が上回っていましたけど。東京女子医大は私立だからいろいろやらせてもらえるものの、その資金は自己負担。病院や学校はお金を出してくれないんです。2,000億円なんて出せないから止めると言うと、止めたらいかんって。だったらお金を出してください、お金は出せない、という状況で諦めるしかありませんでした」

「IABPバルーンカテーテル」開発も苦難の連続だった

――IABPバルーンカテーテルの開発に乗り出したのはなぜですか

筒井「人工心臓を研究している間にたくさん論文を読む中で、事故が多いということを知ったんです。バルーンカテーテルも当時はアメリカ製のものしかなくて、日本人にはサイズが合わない。合併症を起こす、カテーテルが硬くて目的の位置まで到達できない、バルーン部分が使用中に破れてしまうなどの事故もありました。だから日本人に合ったものを作れば事故がなくなるんじゃないかと思って、残りのお金を注ぎ込んで自主的に開発を始めたんです。

IABPをやると言ったときも、東京女子医大からは『教えません』と言われて。だからといって東大や京大など違う大学に行っても、『なんで東京女子医大でやってもらわないんだ』『よそでやっていることは、うちでは受けません』と断られる。患者も、別の病院に変えようっていうことが許されなかった時代です。最近ですよ、セカンドオピニオンなんて」

――派閥というか縄張り争い

筒井「IABPバルーンカテーテルができたので東京女子医大に行って、IABPの動物実験と人間の臨床をやらせてください』と10回ぐらい頼んだけど、全部拒否されて、出入り禁止になりました」

――その苦難をどうやって乗り越えたんですか

筒井「拒否されて出入り禁止になって、もう何ともならない。だから今度は、医学論文のために、心臓から大腿動脈までの長さと血管の太さを計測してもらおうと考えました。アメリカ製のIABPバルーンカテーテルは、バルーン部分が長すぎて腎臓や肝臓に分岐している腹腔動脈部分を塞いでしまうので合併症が起こってしまいます。身長と胸部大動脈のサイズの関連性が分かれば、その人の体格にあったバルーンサイズを設計できるはずなんです。

病院では毎日5、6人、患者さんの胸を開いて手術しているから、このデータがきっちり出せれば、日本人でも、もっともっと救命率が上がると思う、これは先生の教室のテーマになるし、担当した若い先生はこの論文で医学博士が取れるはずと教授に言ったら、医者でもない筒井さんがそこまで言うなんてって、教授の方が驚いて。教授の方も気がつかないことを私が発見していたわけから」

――素晴らしい研究の成果です

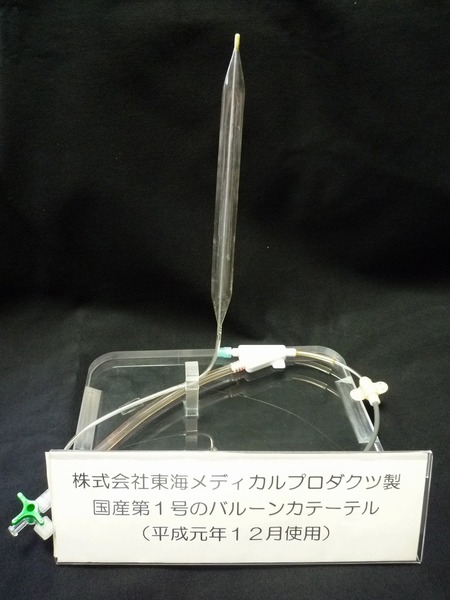

筒井「教授もね、学生1人ずつにテーマを与えないといけないんですよ。1人、2人ならいいけど10人、15人全員に与えるのは難しい。だから先生の教室のテーマの1つにしてくれませんかと。結果的に人工臓器学会で発表したらすごく評判がよかったんです。それでやっと日本製第1号のIABPバルーンカテーテルの完成に漕ぎ着けることができました」

――医学界の人にもできないことを成し遂げたことが認められた証ですね

「一人でも多くの生命を救いたい」。経営理念は娘の願いと両親への誇りから

――さまざまな困難を乗り越えて開発したIABPバルーンカテーテルは、「一人でも多くの生命を救いたい」という会社の経営理念通り、すでに世界で約17万人の生命を救ってきました

筒井「人工心臓の開発を断念してIABPバルーンカテーテルに切り替えたことを佳美に話したのは、IABPが成功してあちこちで使ってもらえるようになってからのことなんですが、それを伝えるのが本当に辛かったんですよ。

お父さんは、人工心臓をつくって心臓を治してあげると大見得を切ったけど、それはできない。佳美ちゃんのために貯めたお金で人工心臓を作っていたんだけど、ものすごくお金がかかるし、10年や20年じゃできないと。だから途中からIABPバルーンカテーテルという心臓を助ける器具に変えたよ。それは佳美が心筋梗塞を起こしたときに、1週間とか10日間助けることはできるけれど病気を治すことはできない。佳美の場合は7か所も悪かったから、それを手術で治す方法がないということも。

人工心臓の研究を止めると言ったら、私は佳美が怒ると思っていたんですよ。『私のために人工心臓をやって』と。でも、佳美はまったく反対なことを言ったんです。

お父さんとお母さんは、私が病気になってから、猛烈に医療を勉強して、ここまでやってくれた。だからもう私のことはいいから、と。

それより、同室に緊急入院する人たちがICUに入ってそれっきり帰ってこないことがある。お父さんの力や頭脳を使いたいという人はいっぱいいるから、お父さんとお母さんがその手助けをしてくれたら私もすごくうれしい。これまで私のために人工心臓をやってきてくれたことも、ものすごくうれしいし、私だけじゃなくて“人の生命”を助けることをやってくれることがすごくうれしい。お父さんとお母さんは、佳美の誇りだと言ってくれたんです」

――素晴らしい娘さんです。筒井さんご夫妻の愛情と努力をしっかりと受け止めていたんですね

筒井「その後も、『今日は東北大学でバルーンカテーテルを1本使ってもらったよ』って言うと、『お父さんはまた1人の生命を助けたのね』と言ってくれて」

――IABPバルーンカテーテルから始まって、現在は脳、心臓、透析、がんなど本当に幅広い治療分野の製品を供給されていますね

筒井「今から思うといい機会だったのかもしれません。最初は佳美のため、佳美のためってやっていたんだけど、だんだん人が増えると、自分の娘のためだけではなく患者のためと変え、最終的には創業の精神として『一人でも多くの生命を救いたい』と変えたんですよ」

――まさに佳美さんの願いを叶えられている筒井さんですが、数多の困難に心が折れなかった不屈の精神はどこからきているのでしょう

筒井「私は高校時代に柔道をやっていて、団体で全国優勝もしていますからね。心身ともにものすごく鍛えられたので、絶対諦めないんですよ」

赤ちゃん向けのバルーンカテーテルを採算度外視で製造したのは、使命

――筒井さんはその後、赤ちゃん用のバルーンカテーテルも作りました。うちの息子もまさにそうだったんですが、大動脈弁狭窄症は10万人に1人しか生まれない。ビジネス的にはかなり厳しいのでは

筒井「もう真っ赤な赤字ですし、世界で誰もそんな難しいものは作れなかった。アメリカの1、2を争う会社でもそんなもの利益にはならないと断られました。ヨーロッパでも断わられて日本の企業でもやらないと。

結局創業の精神『一人でも多くの生命を救いたい』という会社の理念を見て先生が回ってきて、東海メディカルさんで作りませんかと。うちは、それは絶対やらなきゃいけない、使命を受けた会社なんでやりますっていうことで、あっという間にやったんですよ」

――最初にそれを実際使ったときに赤ちゃんの肌の色がサーッと変わりましたね

筒井「赤ちゃんがお腹にいるときはお母さんとへその緒で繋がっているんだけど、外に出るとへその緒を取られるから、自分でエラ呼吸から肺呼吸に変えなきゃいけない。でもそこで心臓から肺に血液を送る弁が癒着しちゃって開かないんですよ。バルーンカテーテルを使うと少し開くけれど、最大40日ぐらいしかもたないんです」

――でも10万人に1人はそういうことが起きる

筒井「何かの形で膜が簡単に引っつきますからね。赤ちゃんは日ごとに大きくなっていくし、だけど酸素の量は増えないのでだいたい40日ぐらいで亡くなってしまう。

赤ちゃんの足から、小さい心臓の中を通してその弁のところに血液を流さなきゃいけないから、本当に細いカテーテルを作らなきゃいけない。ただのパイプを作るのではなく、小さい心臓や柔らかい血管を傷つけないような、米粒みたいなサイズのバルーンを作らないと。血液や薬が通ったり、点滴を入れたり、薬を入れたり、膨らんだり縮んだり、いろんなその機能を出さないといけないので、めちゃくちゃ難しかったんですけど、細心の注意を払いながらそれを全部やっていったんですよ」

――ビジネス的には極めて需要が少ないのに作ったというベースには、やはり企業理念がある。御社が株式上場しない理由にも関係していますか

筒井「上場しちゃうとね、当然株主が利益を出すように言ってくる。そんな儲からないことを止めれば100円配当が150円配当になるんじゃないかとか。それが総会で決定になるといくら経営者が抗っても仕方がない。株式会社は株主のものですよね、本来は。株主が皆、事業の意義をわかってくれたらいいんだけど、単に株を持っているだけの人がそういう意見を言ってくるわけですから」

モノづくりに困ったら愛知に行け! 医療機器のホームをつくりたい

――筒井さんのモノづくりは、小さな町工場から始まりましたが、地元の愛知県にはモノづくりのベースがありますよね

筒井「ありますね。皆さんご存知の通り名古屋では自動車産業が盛んだし、機械の基盤を作る会社、精密機械の会社がたくさんあります。車でいう日本のホームは愛知県というように、医療機器のホームもこの名古屋に作らないと、と思っています。

とくに医療機器は少なかったので、商工会議所の会頭にその辺を申し上げて2009年にメディカル・デバイス産業振興研究会を組織、医療機器産業に関する研究をスタートし、2012年にいまのメディカル・デバイス産業振興協議会に改組し、2021年まで幹事長を務めました。

なぜこれを作ったかというと、商工会議所内の部会が、金属部会、化学・窯業部会、機械器具部会など多くありながら、医療機器関係だけが集まる場がなかった。医療機器は輸出より輸入が多いという状況だし、これを何とかせねばいかん、と。だから名古屋の商工会議所が全国に先駆けて基地を作るぐらいのつもりでやっています」

――もともとモノづくりの風土がある中でも、IABPバルーンカテーテルなどを筒井さんが始められたことによって、さらに関連企業が増えていますか

筒井「IABPバルーンカテーテルにしても、当然私ども1社ではできない。チューブなどの部材も外注もしないといけないし、材料系もそうです。それがだんだん集まってきました」

――これまで世界的にも偉業を成し遂げてきた筒井さんですが、この先に目指すところは?

筒井「日本の産業界で何かをやろうとしたときにわからないことがあったら、『とにかく愛知に行け』というような基地をつくりたい。愛知では私どもを中心にメディカル・デバイス産業で中小企業を盛り上げてきて、この4月にもAichi Sky Expo(愛知県国際展示場)でメディカルメッセを開催しましたが、その動きはどんどん大きくなっている。まだバラバラですが、メディカル・デバイスという1つの産業を1つの山にしようよ、ということで、まとまりつつあります」

――メディカル・デバイスの総本山というかメッカになる。世界的に見ても素晴らしいことですし、相乗効果が上がりますよね

筒井「医療って結局、学際的な仕事なんですよ。動物実験をやらないと人間に使えないから動物学も生物学、ほかにも科学や物理、電気、流体力学などが必要です。なのにそれを全部やっている、いわゆるゼネラリストがいない。個人の専門家はたくさんいるので、それをいかにコントロールするかということですね。だからこそやりがいもあるし、人の生命を救うということは、会社の1つのステータスにもなっている。

個人でも、そういうことにお役に立とうという人がたくさん出てくるはずですから、遊ぶ機械なんかよりもこれをやっている方が社員も多く集まるでしょうし、長続きすると思います」

商工会議所や医療・産業界も映画を全面バックアップ

――“愛知をメディカル・デバイスの総本山に”という筒井さんの次なる夢を叶えるためにも、映画『ディア・ファミリー』は産業界にとっても1つの大きな財産になりそうですね。試写の反響はいかがですか

筒井「反響はかなり大きいですね。正直、こんなに大きくなるとは思ってなかったんですが、出来栄えが本当に素晴らしいので、名古屋の商工会議所はもちろん、日本商工会議所や医学界、産業界の公的な団体などがたくさん『うちでも宣伝したい』という声を上げてくださって、それが今も増えています」

――これからも医療や産業界にも大きな変革を起こしていくことを期待していますし、作品を楽しみにしています。ありがとうございました

こんなにも強く尊い親子の愛があるのだろうか。筒井会長のお話を聞いていて、それを一番に感じた。娘を救いたい一心で、医療の素人が一から医療を勉強して人工心臓を開発。製品は作れたものの、巨額の費用や当時の医学界の悪しき慣習に製品化を阻まれる。手術も人工心臓の開発も断念したと父の苦渋の告白を聞いた娘さんも「私の生命はもういい、お父さんが1人でも多くの生命を救うことが誇りだ」と。その思いを受けた筒井会長が作った国産初のIABPバルーンカテーテルは世界約17万人の生命を救っただけでなく、愛知の、日本の、いや世界のメディカル・デバイス産業を盛り上げている。

1つの親子の深い愛情から生まれた医療機器が世界中の人々を救っている。キャストやスタッフの愛情も込められた映画『ディア・ファミリー』。ぜひ、多くの方にご覧いただきたい。

筒井宣政(つつい・のぶまさ)●1941年生まれ、愛知県出身。大学の経済学部を卒業後、東海高分子化学に入社。次女の心臓病を契機に医療の世界に足を踏み入れ、1981年、東海メディカルプロダクツを設立。1989年、バルーンカテーテルの国産化に成功する。2002年に黄綬褒章、2011年旭⽇双光章受章を受章。柔道は四段の腕前。

聞き手=玉置泰紀(たまき・やすのり)●1961年生まれ、大阪府出身。株式会社角川アスキー総合研究所・戦略推進室、エリアLOVEWalker総編集長。その他、国際大学GLOCOM客員研究員、一般社団法人メタ観光推進機構理事など。座右の銘は「さよならだけが人生だ」。近況は「『ディア・ファミリー』で筒井さん役を演じる大泉洋さん。音声SNSのClubhouseで大河ドラマの実況をしていて、『真田丸』『鎌倉殿の13人』ではずっと寄り添ってきたが、やはり『水曜どうでしょう』での付き合いが一番長い。『水曜どうでしょう祭 UNITE 2013』の時に、札幌の真駒内競技場で挨拶したのが一度きりのリアルな出会い。痺れたなぁ。その大泉さんが訪れた筒井さんのご自宅に行けてうれしかった!」

この連載の記事

- 第31回

地方活性

年間250日も全国を東奔西走。官民の垣根を払う仕事人「文化観光推進コーディネーター」、ここにあり! - 第30回

地方活性

40周年を迎えた「みなとみらい21」の未来とは? 新しいフェーズで音楽とアート、イノベーションの街へ - 第29回

地方活性

悲願だった文化庁移転が実現! ″古都の歴史からアニメ聖地まで″京都府の文化発信とは? - 第28回

地方活性

日常のモヤモヤをみんなのワクワクに! 新たな起業家を続々生み出す注目の佐賀流DX・スタートアップ支援とは? - 第27回

レジャー&ショッピング

動画撮影をもっと気軽で簡単に! 革新的 Vlogカメラ「PowerShot V10」で 「キヤノン」が描くカメラ市場復活への道 - 第26回

地方活性

“修養が広くなければ、完全な士と云う可からず″。総合知と地域団結で未来の社会を変えていく「九州大学」の挑戦 - 第25回

レジャー&ショッピング

悲願のプレーオフ進出へ“もう少し”を超えろ! チーム一丸で挑む横浜キヤノンイーグルス - 第24回

レジャー&ショッピング

時代を先取り80年代からSDGs実践!ファンケルのサステナブル宣言とは - 第23回

レジャー&ショッピング

日本中が熱狂したあの万博から55年 2025年開催の「大阪・関西万博」はSDGsとデジタル時代でどうなる? - 第22回

レジャー&ショッピング

危機にあえぐ観光王国・九州、復活のカギは観光資源の“商品力”磨き上げにあり! 「九州観光機構」の遠大なチャレンジ