システムの状態がわかるスマホ大の液晶を搭載しPCIe Gen5 SSDもそのまま使える最高級マザー「Z790 AORUS XTREME X」をレビュー

VRMやM.2はどの程度なのか?

そろそろ検証に入ろう。今回の検証環境は以下の通りだ。SSDはPCI Express Gen5のものを使用し、Gen5に対応したM2C_CPUスロットに装着して検証している。

| テスト環境 | |

|---|---|

| CPU | インテル「Core i9-14900K」 (24コア/32スレッド、最大6GHz) |

| CPUクーラー | AIO水冷(360mmラジエーター) |

| マザーボード | GIGABYTE「Z790 AORUS XTREME X」 (インテルZ790、BIOS F3) |

| メモリー | GIGABYTE「ARS32G60D5R」 (16GB×2、DDR5-5600) |

| ビデオカード | GIGABYTE「GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12G」 |

| ストレージ | CFD販売「CSSD-M2M2TPG5NFZ」 (2TB M.2 SSD、PCIe 5.0、システム用) |

| 電源ユニット | Super Flower「LEADEX PLATINUM SE 1000W-BK」 (1000W、80PLUS Platinum) |

| OS | マイクロソフト「Windows 11 Pro」(22H2) |

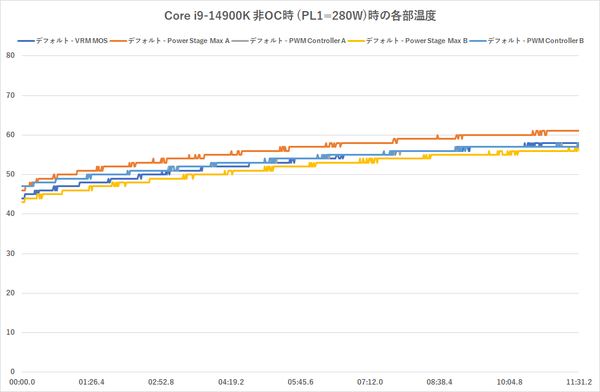

まずはFins-Arrayヒートシンクの効果を確かめてみよう。今回のテストでは「Handbrake」を利用し、再生時間約3分の4K@60fpsの動画をプリセットの「Super HQ 2160p60 4K HEVC Surround」を利用してエンコードする。その際CPUには高い負荷がかかるはずなので、電源回路周辺の温度推移を追跡した。温度追跡には「HWiNFO Pro」を使用し「VRM MOS」ならびに「Power Stage Max」「PWM Controller」の推移を追跡した。Power Stage MaxならびにPWM Contorollerは電源回路に実装されているPWMコントローラー(RAA229131)のデータを参照している。

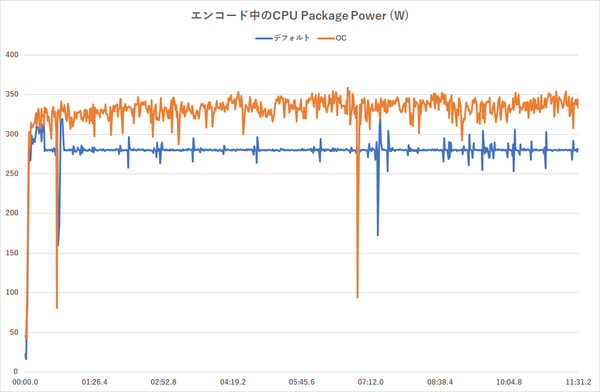

今回CPUのブースト周りの設定はマザーのデフォルト(メモリーのみXMP&DDR5-5600に設定)としているが、ハイエンドマザーであるためオーバークロックした状態とも比較したい。そこでシステムに最新版の「Intel XTU」をインストールし、(現行執筆時点では)Core i9-14900Kにのみ解放されているAIを利用した自動オーバークロック設定「AI Assist」を適用した際のデータと比較する。オーバークロックすることで電源回路への負担も上がり、その分温度も上がりやすくなるからだ。

Z790 AORUS XTREME Xに装着したCore i9-14900Kを、BIOSのデフォルト設定(メモリークロックは除く)で動かした際の設定値をXTUで拾ったところ。TVBは無効、PL1は280W、PL2は無制限という設定になっている

CPUをAi Assistを利用して6.1GHz&PL1=450W設定にオーバークロック、さらにエンコードさせた際のVRM MOS/ Power Stage Max/ PWM Controllerの温度推移

先の2つのグラフから、RAA229131の報告する温度のみを比較したもの。HWiNFOでは2つのRAA229131の温度データ(グラフではAまたはBと付記)が検出できるが、高い側(常にA側)のデータを採用した

エンコード中のCPU Package PowerはBIOSデフォルト時で280W前後(≒PL1)でほぼ安定するが、オーバークロック時は300~350Wあたりで激しく変動する。これだけ違うと電源回路への負担も大きく異なるため、オーバークロック時は温度もそれなりに上昇。特にPower Stageの最大温度(Power Stage Max A)はBIOSデフォルト時は10分時点で60度であるのに対し、オーバークロック時では65度まで上昇。しかしCore i9-14900Kを回して70度未満というのは十分低い温度であると言えよう。

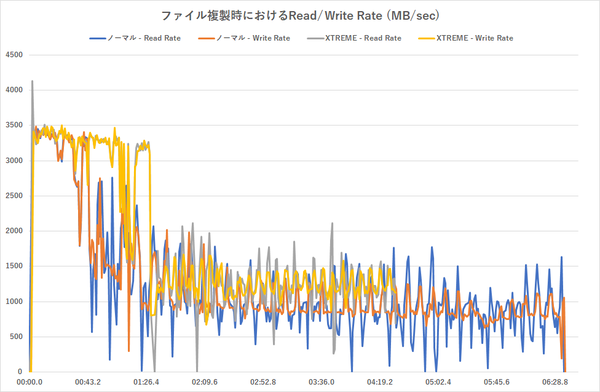

続いてはM2C_CPUスロットに装着したSSDの温度をチェックしよう。今回はCドライブ上に容量約470GBのフォルダー(中身は動画ファイル)を準備し、これをその場で複製するという作業を行なった。その際のSSD温度を「HWiNFO Pro」で追跡し、ノーマルのM.2ヒートシンクとM.2 Thermal Guard XTREME(グラフではXTREMEと表記)で温度やRead/ Write Rateに違いが出るかを調べてみた。

ノーマルM.2のヒートシンクでは1分も経たずに80度に到達し頭打ちになるのに対し、M.2 Thermal Guard XTREMEを装着すると65度あたりで温度上昇が鈍くなる。Read/ Write Rateを見るとノーマルM.2のヒートシンクでは1分も持たずにReadもWriteも2000MB/secに下がってしまうが、より冷えるM.2 Thermal Guard XTREMEを装着するとノーマルよりも高いRead/ Write速度を維持する。

PCI Express Gen5のSSDなのに毎秒3000MB/secなのは変では……と思うかもしれないが、CrystalDiskMarkで計測するとシーケンシャルリード・ライトは公称値に近い値が出るので、Read/ Write Rateが伸びないのはテストの負荷の重さが関係している。

ストレージ周りが極まったPCを組みたい人には究極の一枚

以上でZ790 AORUS XTREME Xの検証は終了だ。Core i9-14900Kと組み合わせればCPUとマザーだけで30万円コース確実なだけに、一般ユーザーにはとてもオススメはできない。ただ最新のPCI Express Gen5接続のSSDをインテル製CPUで使え、さらにGen4のSSDを追加で4基も追加できる拡張性、さらにはGen5 SSDの熱もガッツリ冷やしてくれるM.2 Thermal Guard XTREMEの存在は魅力であるのは確かだ。

もっとも、SSDを5枚も載せたいのであればHEDT向けのプラットフォーム上でM.2 SSDを複数枚載せた拡張カード(GIGABYTEなら「AORUS Gen4 AIC SSD 8TB」)を組み合わせた方がスマートなことは確かだが、HEDT向けCPUはさらに高いうえにシングルスレッド性能が弱いため使えない、という人はこのZ790 AORUS XTREME Xのようなマザーが必要になるだろう。

さらに強力な電源回路に加え、巨大なヒートシンクを利用した冷却機構、そのうえ5インチの液晶パネルなど、ハイエンド好き自作erの心を揺さぶるような機構が多数組み込まれている。最高のマザーで新CPUを動かしたい! という人には値札を見ずに突撃することをオススメしたい。

DDR5メモリーがもらえるキャンペーンを実施中

新Z790マザー発売に合わせ、GIGABYTE製マザーボード(Z790 AORUS PRO X以上のZ790マザー)を購入すると同社製のDDR-6000モジュール(16GB×2)を「応募者全員」にプレゼントするキャンペーンを実施中だ。詳細はGIGABYTEのウェブサイトを参照してもらいたい。

メモリーモジュールは後日GIGABYTEから郵送される。ちなみにDDR5の場合4枚挿しはいばらの道(高クロックでの動作が難しい)ため、交換用として考えた方がいい。