業務を変えるkintoneユーザー事例 第172回

シン・ガルキンマンがとった連携の決め手は勤怠管理

Garoonとkintoneは導入済み それでも紙だらけだった会社での社内浸透

2023年05月01日 09時00分更新

「kintone hive 2023」の第2弾が福岡で開催された。会場はいつものZepp福岡。kintone hiveはkintoneのユーザー事例を共有しあうイベントで、優勝した企業は「kintone AWARD」に進出する。登壇したのは5社で、今回はトップバッターの熊本利水工業 田中祐治氏による「シン・ガルキンマン 浸透大作戦」というテーマでプレゼンが行なわれたので、そのレポートを紹介する。

サイボウズ歴15年の社長が紙だらけだった会社に違和感

熊本利水工業は熊本市北区に本社を構える総合建築企業で、創業1983年、今年で40年目を迎え、管・プラント工事や電気設備工事、一般建築工事、噴水工事、温泉掘削工事、再生可能エネルギーなどの幅広い業務を手掛けている。従業員は60名で、20代から70代まで幅広く在籍している。

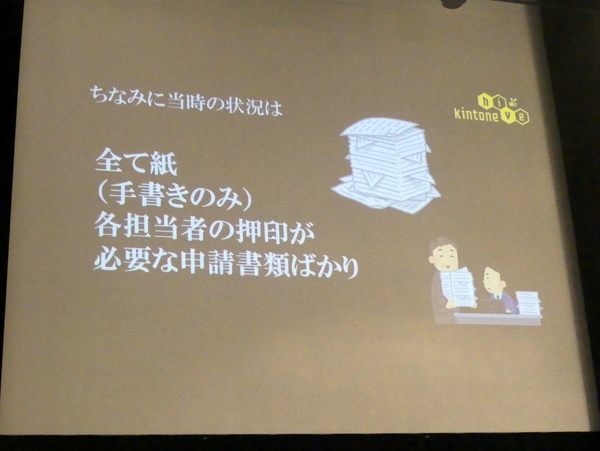

田中氏が2020年8月に入社した時には、すでにGaroonとkintoneは導入済みだった。しかし、予定の管理くらいだけで、あまり社内に浸透していなかったのだ。社内文書はすべて手書きの紙。各担当者の押印が必要な申請処理ばかりで、書類の紛失も起きるなど、社内の雰囲気はギスギスしていた。

実は田中氏、サイボウズ製品との関りは長い。2006年には「サイボウズ6」をグループウェアとして活用していたのだ。入社時点で15年のサイボウズ製品経験がある田中氏は、2021年に社長に就任すると、サイボウズ製品の社内活用を推進することにした。

勤怠管理と日報で利用せざるをえない状況を

まずは、日報をGaroonに記入して、残業も一緒に申請してもらおうと考えた。社内活用を実現させるためには、スピード感が必要なので、開発パートナーと組んで、アプリを構築した。

Garoonのポータルには案内板を設置し、「日報」や「出張申請」「休暇申請」といったアイコンを並べ、社内の利用頻度が大きくアップしたそう。日報はプルダウン方式で、誰でも簡単に作成できるように工夫しているという。

「kintoneを使うために、Garoonの日報を作りました。GaroonにせよサイボウズOfficeにせよ、勤怠管理は使わざるを得ません。これが1番大事なところです」(田中氏)

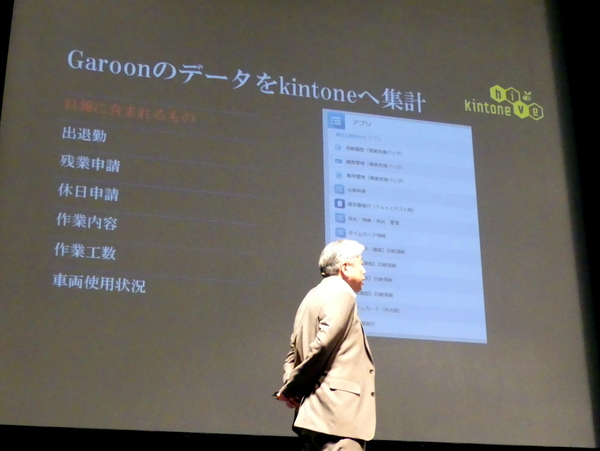

Garoonに勤怠の情報が入力されると、kintoneで集計を行なった。これで、出退勤や残業申請、休日申請、作業内容、作業工数、車両使用状況などが、一覧で見えるようになったのだ。

熊本利水工業は建設業では珍しく、3年前から完全週休2日制にしているそう。しかし、ゼネコンやメーカーの下請けになると、相手に合わせて土曜日に出なければいけないこともある。これは、代休扱いや振替などで対応するが、その管理の手間も発生していた。そこで、開発会社にお願いしてアプリを構築。kintoneで状況をまとめて、手軽に確認できるようにした。

日報を入力する際は、不備が発生しないようにエラーチェックの仕組みも用意した。必要な情報が入っていないときには、すぐに差し戻し、入力してもらったら集計するようにし、手間を省いているのだ。

また、建設業では書類一つとっても、特有の書式があるそうで、アプリ上で集計したり、CSVに落とすだけでは利用できないという。そこで、kintoneから指定の書式に合わせて出力できるようにした。

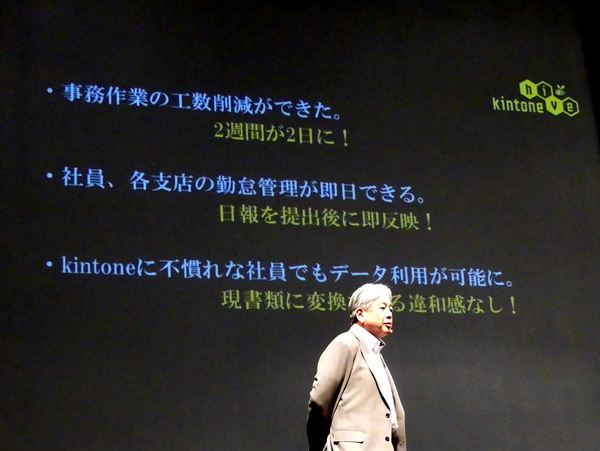

事務仕事は大幅に時短 若手がベテランに教えることも

kintoneの社内活用が進み、大きな導入効果も得られた。まずは、事務作業の工数が2週間から2日に削減できた。日報を提出後に即反映されるので、社員や各支店の勤怠管理が即日できるようになった。また、現在の書類と同じ様式に変換できるので違和感がなく、kintoneに不慣れな社員でもデータを利用できる。

さらに、ペーパーレス化したことで、紙の紛失による会社内でのもめごとがなくなった。もちろん、ワークフローが停滞した場合も、kintoneの中ですぐに把握できる。現場ごとの作業工数も一目瞭然なので、コスト管理も楽に行なえるようになった。

「DXは思わぬことも起こります」と田中氏。たとえば、24歳3年目の従業員に、71歳のベテランが仕事を教えているが、日報の入力に関しては若手がベテランに教えているそう。思わぬコミュニケーションができるのはkintoneが社内に浸透しているということで、とても面白いことだという。

今後はもっとkintoneの利活用を推進することだという。Garoonから活用を進めたので、kintone単体の利用シーンがまだ少ないそう。たとえば、営業部門ならKPIの管理とかCRMでの利用を考えている。

「以前、高価なアプリケーションを買ったときに、なぜ会社の方がそのアプリケーションに合わせなければならないのか、といつも思っていました。kintoneはダメだったら、また別のアプリを作ればいいのです。失敗を恐れずに、試行錯誤を繰り返しながら構築するのが大事です。kintoneは万能でサステナブルなツールだと思っています」と田中氏は締めた。

この連載の記事

-

第216回

デジタル

紙&Excelのメンテナンス業務をフルkintone化したクレーンメンテ広島 -

第215回

デジタル

要件定義と情報共有が足りず闇落ち!からのDXリベンジに成功したさくら税理士法人 -

第214回

デジタル

3年間で2500ものNotesアプリをkintoneに移行した大陽日酸 -

第213回

デジタル

一度は失敗したシステム化 ― KADOKAWAの電子書籍事業におけるkintone導入の軌跡 -

第212回

デジタル

kintoneがつなぐDXのラストワンマイル 牛舎でも、工場でも、屋外でも -

第211回

デジタル

コロナ事務をkintoneで受け止めた北九州市役所 応病与薬で40万枚ペーパーレス化のモリビ -

第210回

デジタル

新入社員が家具職人を変えたアートワークス 弁当アプリをきっかけに年6千時間削減したミエデン -

第209回

デジタル

3年でレガシーシステムをクラウドに刷新 アルペンが語るDX実現の鍵とは -

第208回

デジタル

kintone AWARD 2023開催!kinjoyの光成工業とIT維新を起こした檜垣造船が登壇 -

第207回

デジタル

在庫リスクゼロの生産プラットフォーム「Made by ZOZO」を支えるkintone -

第206回

デジタル

グッズまとった「kintoneのひと」作戦で社内浸透 3年で変わった声優事務所 - この連載の一覧へ