世界と比較した日本企業のサプライチェーンDXにおける課題も浮き彫りに

IBMのCSCO調査、「サプライチェーン変革」など戦略的意識が強まる

2023年01月25日 16時30分更新

日本IBMは2023年1月24日、サプライチェーンに関する意識調査レポート「CSCO Study」を公開した。データ活用によって改革を進めるイノベーション追求型のCSCO(チーフ・サプライチェーン・オフィサー)が約2割に達した一方で、日本の企業のDXへの取り組みが世界に比べて遅れていることが浮き彫りになった。

同日の説明会に出席した、日本IBM IBMコンサルティング事業本部 ビジネス・トランスフォーメーション・サービス ファイナンス・サプライチェーン改革サービス シニア・パートナー SCM・サステナビリティー担当の鈴村敏央氏、同 パートナー サプライチェーン・マネジメント担当の志田光洋氏

戦略的役割が強まるCSCO、サプライチェーンDXにおける今後のテーマは?

CSCO Study は、IBMのビジネスシンクタンクであるIBM Institute for Business Value(IBV)が、日本を含む世界35カ国以上、24業界の1500人のCSCOとCOO(最高執行責任者)を対象に、2022年4~6月に調査を実施したもの。サプライチェーンにおける取り組みやその成果などについて聞いている。日本では75人のCSCOおよびCOOに調査を行ったという。調査レポートには、「変革が創る未来~データの力でサプライチェーンを革新する」というタイトルが付けられている。

今回の調査結果から、IBMでは「CSCOの戦略的役割の高まり」「エコシステムとの相互接続性強化」「データドリブンなワークフローの実現」という3つを主要メッセージとしてまとめている。

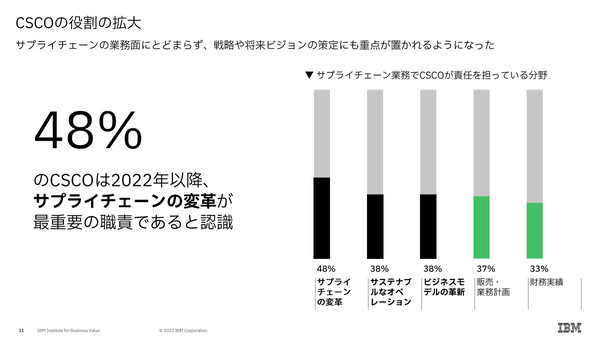

同調査ではまず、サプライチェーンにおいてCSCOが責任を担う業務分野として、「サプライチェーンの変革」が48%、「サステナブルなオペレーション」が38%、「ビジネスモデルの改革」が38%という結果が出ている。ここから「サプライチェーンの業務面だけでなく、経営戦略の根幹や将来ビジョンにもCSCOが関わっている」(日本IBM IBMコンサルティング事業本部の鈴村敏央氏)として、CSCOの役割変化、戦略的役割の高まりを指摘する。

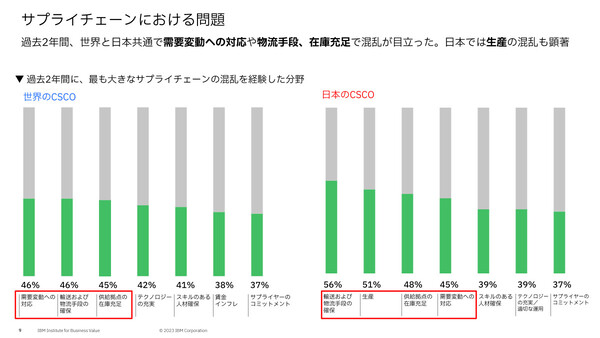

過去2年間に最も大きなサプライチェーンの混乱を経験した分野について、グローバル全体では「需要変動への対応」が46%、「輸送および物流手段の確保」が46%、「供給拠点の在庫充足」が45%と上位を占めた。

一方で、日本では「輸送および物流手段の確保」が最多の56%となり、以下「生産」が51%、「供給拠点の在庫充足」が48%という結果だった。製造業が多い日本では、生産の混乱がサプライチェーンに大きく影響していることがわかる。

また、今後2、3年に渡ってサプライチェーンに影響を及ぼす外部要因としては、グローバルでは「マクロ経済要因」が52%、「サステナブルなどの環境要因」が48%だった。2019年調査では61%と首位だった「テクノロジー」は46%となり、3位に後退している。

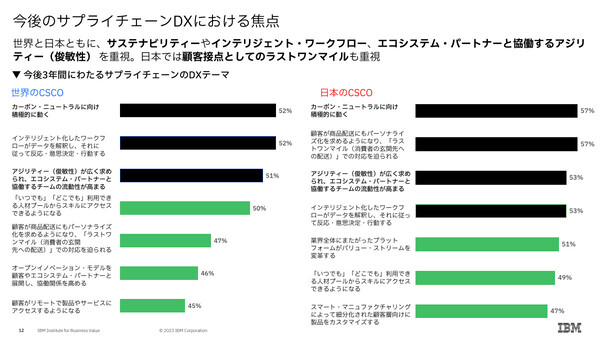

サプライチェーンDXにおける今後3年間の重要テーマとしては、グローバル/日本ともに「カーボンニュートラルに向けて積極的に動く」との回答がトップ。世界では52%、日本では57%を占めた。

「サプライチェーンに対して、マクロ経済の不確実性とサステナビリティの重みが増しており、サプライチェーンは最重要の経営課題になっている。『コスト削減』といった狭い範囲の話ではなく、『差別化』や『生き残り』といった観点で捉えられている。競争優位のためにCSCOの戦略的役割が高まっている」(鈴村氏)

データドリブンな意思決定、ワークフローの実現は「必須」

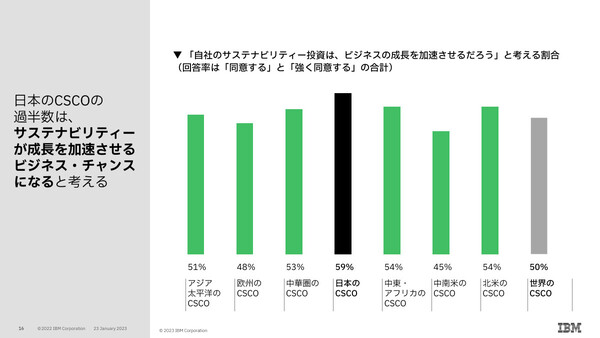

2つめのメッセージ「エコシステムとの相互接続性強化」については、今回の調査で50%のCSCOが「サステナビリティへの投資が、ビジネスを加速させる」と回答している。ちなみに日本では59%となっており、調査国中で最高の割合を占めた。さらに半数のCSCOが「サステナビリティの取り組みによって、自社のサプライチェーンモデルが、今後2、3年で大きく変わる」と回答したという。

「日本は製造業が多く、環境負荷や脱炭素に影響を及ぼしやすいため、他の国に比べて『サステナブルな経営の実現』が最も大きな課題になっている」(日本IBM IBMコンサルティング事業本部の志田光洋氏)

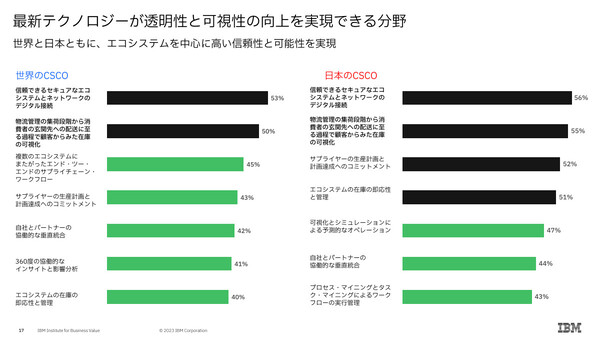

また最新テクノロジーを活用する分野についての設問では、「信頼できるセキュアなエコシステムとネットワークのデジタル接続」が53%、「物流管理の集荷段階から消費者の玄関先への配送に至る過程で顧客から見た在庫の可視化」が50%となっている。

「調達、販売などを含めたサプライチェーンは、自社だけではコントロールができない状況となっており、企業横断型のサプライチェーンが求められている。AIを利用して将来を予見したり、自動化の技術を積極的に導入し、エコシステムとの相互接続性によるサステナブルな業務運営、予測可能性の強化が重要になる」(鈴村氏)

最後のメッセージ「データドリブンなワークフローの実現」においては、「成果をあげるために役立つ」と期待されているデータ関連テクノロジーを調査した。グローバルでは「AI/機械学習」が最多の54%、次いで「ハイブリッドクラウド」の49%、「IoT」の49%だった。これに対して日本では「IoT」が最多で53%、「プロセスマイニングおよびタスクマイニング」が49%、「ハイブリッドクラウド」が47%となっている。

グローバル/日本の回答の違いについて、志田氏と鈴村氏はそれぞれ次のようにコメントした。

「日本の企業のデジタル成熟度が低く、DXを進める上で必要となるデータを入手することや、老朽化しているシステムをモダナイズするために、まず現在の仕組みを可視化することから取り組んでいる状況にある」(志田氏)

「新たにサステナビリティを考慮するなど、従来型の業務運営のままでは、人が足りず、業務の品質が下がる。データに基づいて戦略策定や計画立案、意思決定などを行うデータドリブンな統合、自動化されたワークフローを構築することが必須になっている」(鈴村氏)

日本企業の課題、エコシステム全体に対するデジタル投資を

同日の記者説明会では、調査結果に基づく日本企業の課題考察も行われた。

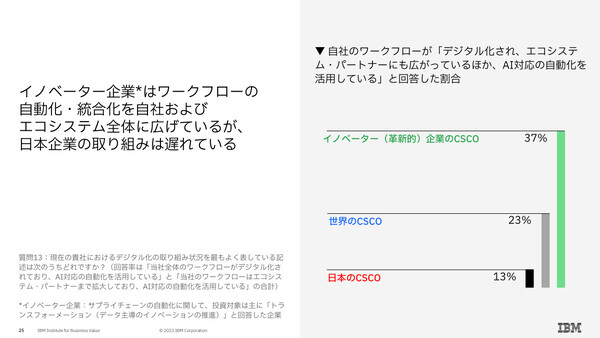

志田氏は、エコシステム全体へのデジタル投資を行っている企業がグローバルの23%に対して日本は13%であり、同様に「イノベーション追求型」のCSCOもグローバルの20%に対して日本は13%にとどまることを指摘した。日本は「レジリエンス重視型」CSCOが36%と多く(グローバルは29%)、業務の最適化や効率性を重視する傾向が強いという。

「世界に追随するためには、いま以上にDXを加速させる必要がある」「各社が置かれた環境の違いはあるが、これからは企業間連携が求められるため、エコシステム全体にデジタル投資を行う必要がある」(志田氏)

またサプライチェーンDXについては、フィジカル(現実世界)で起きている事象をデジタル上での意思決定につなげ、価値に転換したうえでフィジカルにフィードバックするという循環をうまく回すことが必要であるとともに、サプライチェーン全体をデジタルツイン化し、意思決定をサプライチェーンの企業間で共有することが大切だと述べた。

「サプライチェーンDXの実現はSoRシステム構築からスタートし、データ利活用に必要な鮮度や精度の高いデータの入手、可視化や状況認識の推進、データサイエンスによるアナリティクス活用による意思決定の進化へと進む。最終的には『ディシジョンサイエンス』の世界を目指すことが大切だ」(志田氏)

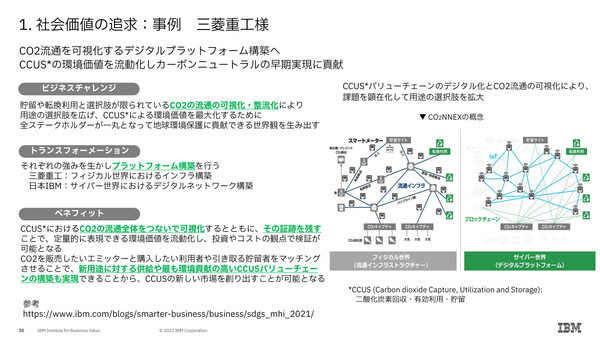

サプライチェーン改革へのアプローチとして、サステナビリティへの取り組み強化でで生まれる「社会価値」、イノベーター企業が取り組む課題として最優先する「顧客価値」、日本の企業が持つ現場力の強さを活かすための「従業員価値」の3種類を挙げ、それぞれの具体的な事例として3社を紹介した。

三菱重工では、CO2の流通を可視化するためのデジタルプラットフォームを構築。カーボンニュートラルの早期実現に貢献している。トラスコ中山では、治具/工具の在庫確保を競争の源泉としながら、デジタル化によって「在庫がなくても確約した納期に確実に提供する」点を新たな価値として提供し、受注率を向上させた。中外製薬では、工場のデジタル化を推進。生産ライン横断でフレキシブルに人員を配置するだけでなく、生産ラインごとに必要なスキルや資格などを有した人材を考慮しながら最適な配置を可能にし、これらのデータを活用しながら、人材教育にも活用しているという。

日本IBMでは、次世代のワークフローコンセプトとしてエコシステム全体でワークフローのデータドリブンな自動化を図る「インテリジェントワークフロー」を提唱している。ここにCO2排出量やエネルギー消費量などのデータを取り込むことで、サステナブルSCMも実現する。

この実現のために、ダッシュボードやAI意思決定、ワークフローとの連携までをカバーするソリューションとして「IBM Supply Chain Intelligence Suite Control Tower」を提供していることが紹介された。またIBM社内では、「IBM Power」で管理する注文、供給配分、製造、在庫といった業務データから、「IBM Watson」のアドバイスを受けて最適な処理を行っているという。加えて、自然災害や火災、ストライキ、健康被害、政府の施策など、サプライチェーンに打撃を与えるリスクを可視化し、対策を行うためのアクションを支援する仕組みを製品化していると語った。