GIGABYTE「X670 AORUS ELITE AX」はRyzen 7000シリーズ自作の良き友だ!

気になるポイントを写真でチェック

X670 AORUS ELITE AXのデザインはPCケースの中であまり自己主張をしない、抑制の効いたものになっている。ハイエンドモデルにありがちなRGB LEDを利用した発光機能もない(RGB LEDのピンヘッダーは合計5基あるのでCPUクーラーなどの制御は可能だ)。

そのぶんPCB内部に“2X銅箔層”を仕込みPCBそのものをヒートシンクとして利用したり、大型のMOSFETヒートシンクを搭載するなど、パワフルなRyzen 7000シリーズの安定動作を支える設計が随所に盛り込まれている。

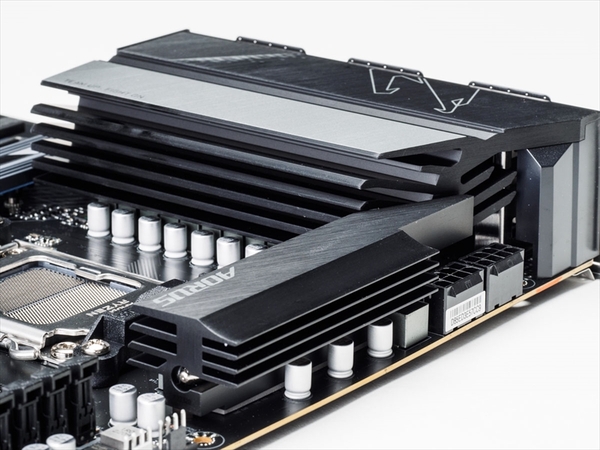

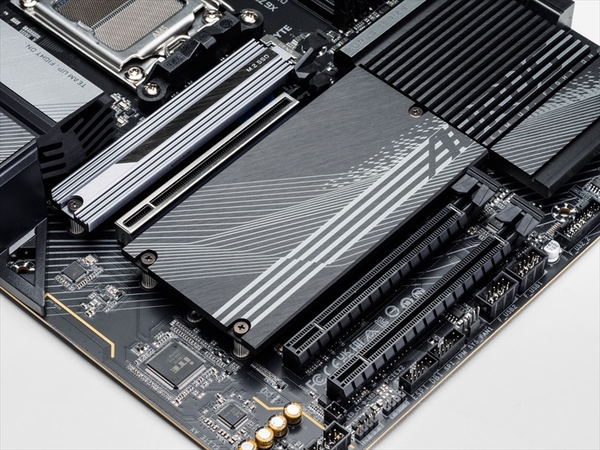

その中でも最も目立つのがCPU直下にあるM.2スロットだ。全体が黒のトーンでまとめられている中、ここのヒートシンク(AORUS M.2 Thermal Guard)のみがわざと目立つデザインになっている。このヒートシンクの下にあるM.2スロットはPCI Express Gen5でリンクするようになっているが、スロットの規格は一般的は2280に加え、より幅の広い「25110」にも対応できるように配慮されている。

PCI Express Gen5対応のM.2 SSDはまだ製品が流通していないが、一部の製品は幅25mmのPCBを使われると噂されている。そういったSSDが出ても問題なく装着できるよう、周囲とのクリアランスを確保しているのだ。

M.2スロットは合計4本あり、全てヒートシンクで覆われている。うちCPUに近い1本だけは色味が変わっており、特別感を漂わせている。2〜4本目のM.2スロットが全部ビデオカードの下になってしまっているため、増設する際はちょっと作業工数が多くなるのが残念だ

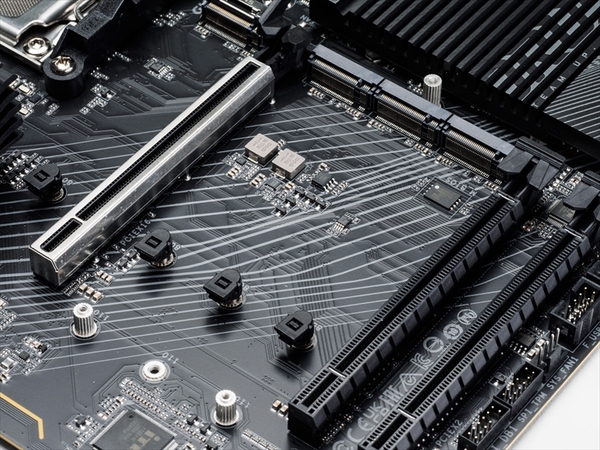

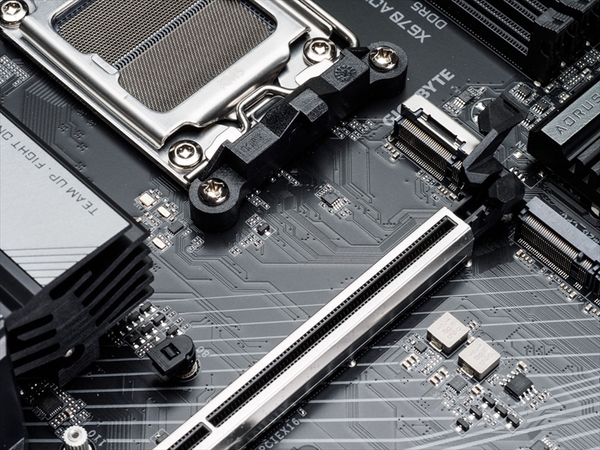

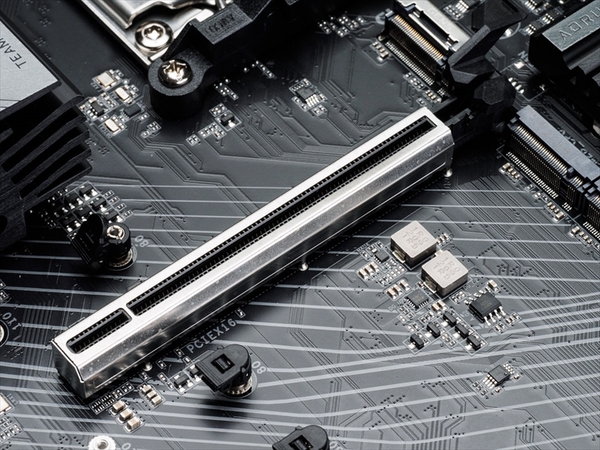

PCI Express Gen5と25110モジュールに対応するM.2スロット。その隣のPCI Express Gen5対応x16スロットに取り付けられているレバーは通常より大きいが、これは大型ビデオカードを装着しても簡単に取り外せるようにするための工夫(PCIe EZ-Latch Plus)だ

M.2 EZ-Latch Plusはこんな感じで頭のパーツを指で跳ね上げる。PCI Express Gen5のSSDは大型ヒートシンクが装着されることを予想し、ソケットの強度自体もGIGABYTEお馴染みの“Ultra Durable”仕様となっている

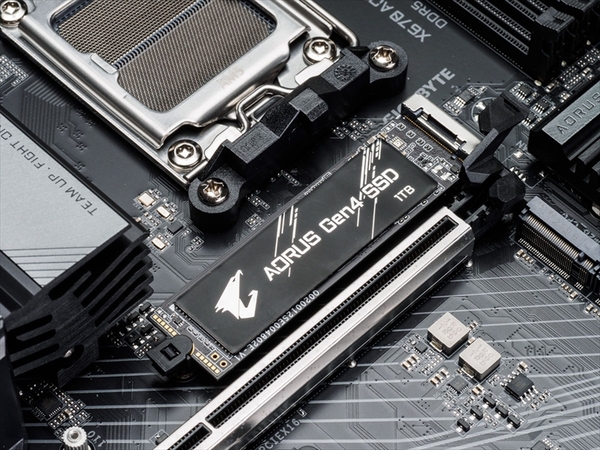

まだPCI Express Gen5対応のSSDがないのでGen4対応の2280モジュールを固定してみた。M.2 EZ-Latch Plusの頭を跳ね上げた状態でモジュールを置き、指でパチンと戻すだけでよい

Ryzen 7000シリーズはデフォルトだとCPUの温度や電流の限界まで回るようになっているため、従来のRyzenよりもより電力を消費する。そのため、X670系マザーボードではフェーズ数を盛る傾向が強い。X670 AORUS ELITE AXもその例に漏れず、電源回路は16+2+2フェーズ構成となる。Power Stageはそれぞれ70A/60A/90Aとなっている。

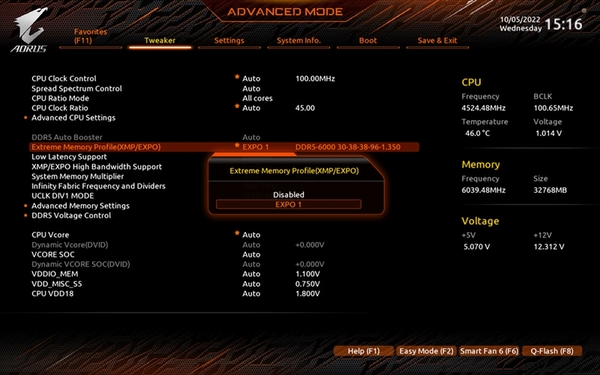

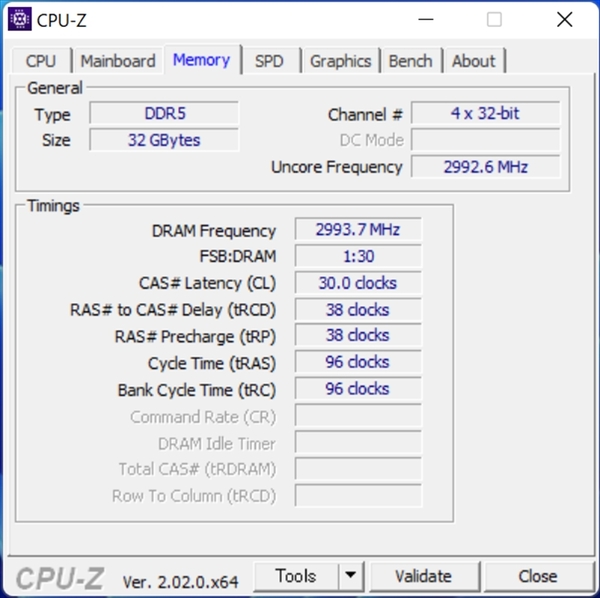

Ryzen 7000シリーズではDDR5のみをサポート。従来使われていたXMP3.0に加え、Ryzenに最適化されたEXPOにも対応している。スペックシート上ではDDR5-5200までのサポートだが、メモリー対応表ではDDR5-6600までリストアップされている(使用は自己責任)

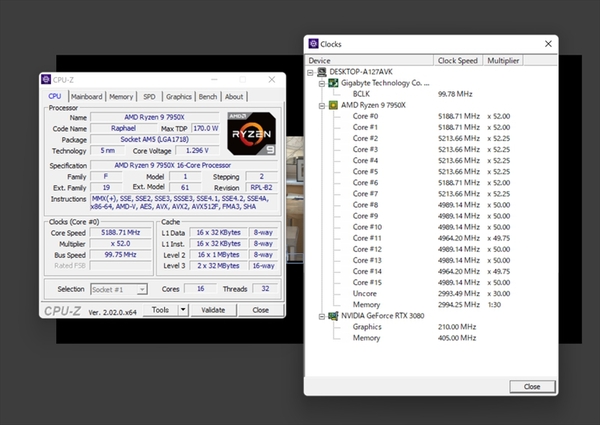

X670 AORUS ELITE AXに「Ryzen 9 7950X」を装着して「CPU-Z」でチェック。TDP 170WだからといってB650マザーボードで動かないことはないだろうが、どうせ使うなら上位チップセットで使いたい、という人にオススメしたい

上記のメモリーを使用してCPU-Zを確認すると、メモリコントローラー(uclk)とメモリークロック(mclk)がどちらも3000MHz、即ち1:1動作になった。これがRyzen 7000シリーズのおけるメモリーのスイートスポットだ

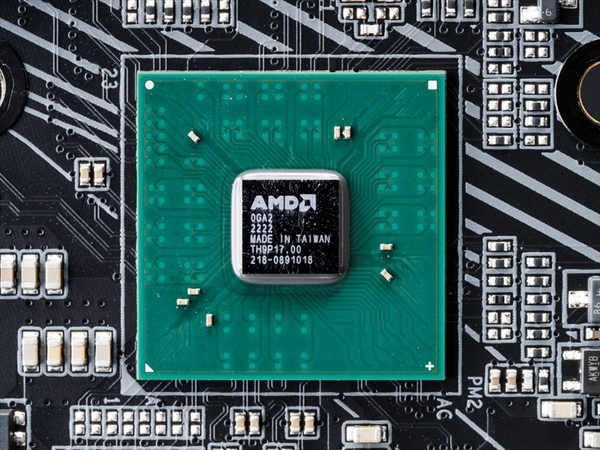

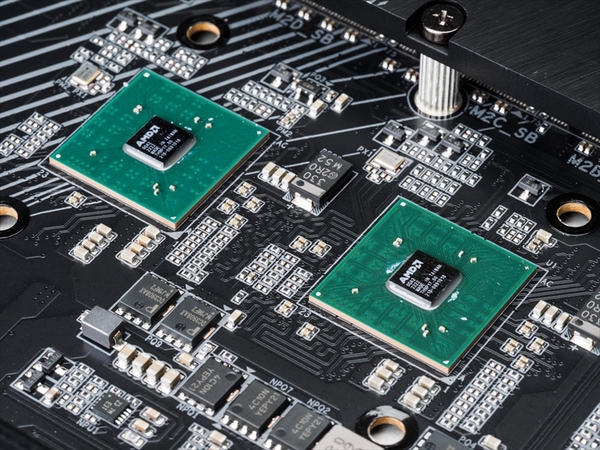

X670EやX670はアップストリームとダウンストリームの2チップで構成される。X670 AORUS ELITE AXではチップセットは2基並ぶように設置されていた。チップセット用のヒートシンクは動作中に割と熱を持つので、ケースファンの風を上手く当てたい

その他搭載インターフェースはRealtek製2.5GbE、AMD製のWi-Fi 6E(6GHz帯の利用は現状不可)、内蔵GPU用のHDMI2.0出力などを備えている。