四国電力は2022年7月から、デジタルツインやAIの技術を活用した電力需給計画立案システムの運用を開始する。グリッドが開発する、エネルギー分野に特化した最適化開発プラットフォーム「ReNom Power(リノームパワー)」を活用して、複雑な電力需給計画の策定自動化と最適化を可能にするほか、複数ケースの比較や評価、期待収益の高い発電計画の採用といった、これまで不可能だったことも実現可能になるとしている。

「1週間分の計画策定に5~6時間」――これまでの課題解消を目指す

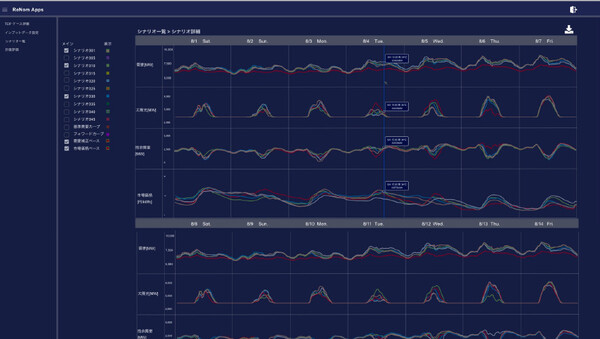

今回運用を開始する電力需給計画立案システムでは、需要の予測値、市場価格の予測値も組み合わせた複数のシナリオを用意、火力/水力/揚力といった各種発電所の制約事項を満たすかたちで発電所の起動停止計画を策定し、取引コストおよび電源コストを算定。期間利益の最大化を目指すという。

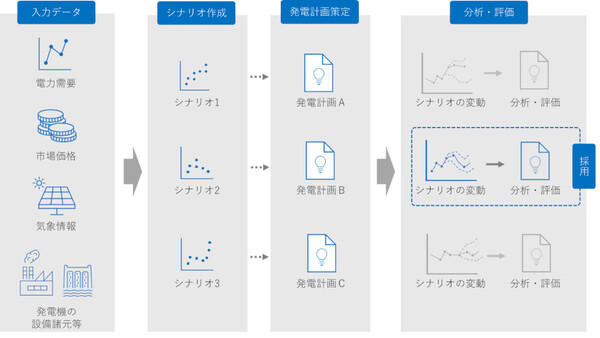

システムはシナリオ作成機能、発電計画策定機能、期待収益算定機能で構成。週間計画を策定するうえで、想定される電力需要や市場価格、気象情報などのデータから、電力需要や卸電力市場価格、再生可能エネルギー発電量の変動を考慮した複数のシナリオを作成。さらに、発電機の設備諸元や制約条件などを踏まえて、シナリオごとに最適な発電計画を作成する。各シナリオの最適な発電計画に対して、電力需要や卸電力市場価格、再生可能エネルギー発電量が変動した場合の期待収益を分析および評価し、その結果をもとに、運用者が最も経済的な発電計画を採用し、実行することができるという。

四国電力 総合企画室需給運用部需給統括グループリーダーの深田豊氏は、電力会社では電気を安定的に、かつ安価に供給することを目指しており、そのためには「どの発電機で、どのくらいの発電をさせるかという発電計画が重要になる」と説明する。

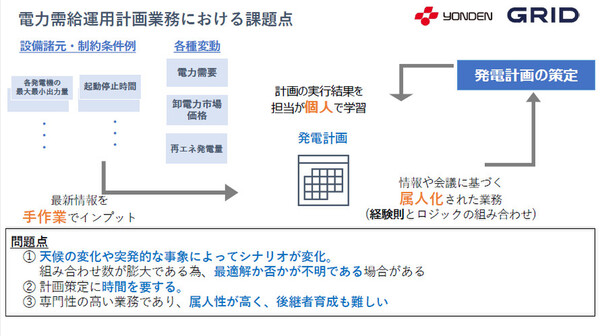

「たとえば燃料価格が安い発電機から需要に当てはめたり、市場価格が高い場合には発電機を回して利益を得るといったことも行う。ただし、天候の変化や突発的な事象によってシナリオが変化するほか、組み合わせ数が膨大であるため、最適解か否かが不明である場合が発生している」(四国電力 深田氏)

また、こうした発電計画の計画はこれまで人手で行われてきた。そのため、1週間分の計画を策定するのに5~6時間を要するうえ、専門性が高く属人化した業務になっているため、後継者の育成が難しい点も課題だという。

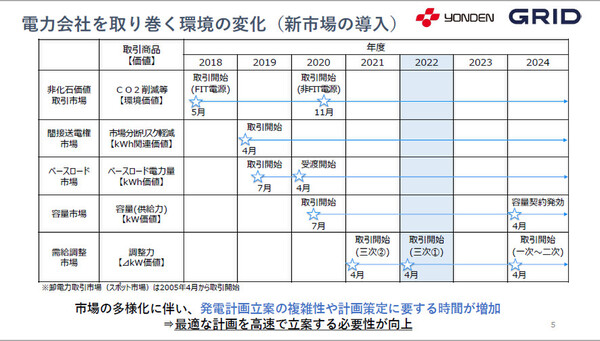

最近では非化石価値取引市場や間接送電権市場、ベースロード市場、容量市場、需給調整市場などの新市場も創出されており、発電計画立案の複雑さは増している。2025年以降も新市場の追加や新制度導入の可能性が指摘されており、最適な計画を高速で立案できる手法へのニーズは今後もさらに高まると予想される。

社会インフラに特化したAIベンチャーの強みを生かす

グリッド 代表取締役の曽我部完氏は、「2009年設立のグリッドは、社会インフラに特化したAIベンチャー」と説明する。同社ではAIや量子コンピュータのアルゴリズム開発を通じて、電力・エネルギー、物流・サプライチェーン、都市交通・スマートシティなど、社会インフラ領域における計画問題解決に取り組んで来た。四国電力とは2020年から共同で、AIによる電力需給計画の自動化、最適化に向けた開発を行ってきたという。

今回のシステムでは、グリッドのReNom Powerを活用することで、仮想空間上のデジタルツインで現実の発電オペレーションを再現可能にしている。四国電力が保有する発電設備のすべてについて、各発電機の最大出力や最小出力、起動停止時間などの制約条件がインプットされている。

さらにAI技術の領域では、部分ごとに最良なアルゴリズムを組み合わせたグリッド独自の「アルゴリズムミックス」で最適化する技術を開発。これを基にシナリオプランニングを実施することで、最適な発電計画を実現できるという。

グリッド エンジニアリング部 部長の梅田龍介氏は、これまで電力計画業務の最適化が困難だった背景について、「計画期間が増えることで組み合わせ数が指数関数的に膨れ上がること」「『一度停止した発電機は一定時間の再稼働が認められない』など制約条件が53件もあり、すべての条件を完全に満たす対応が困難だったこと」を挙げる。

今回のシステムにおいては、与えられた電力の市場価格に対して最も収益が大きい計画を立案する「市場見合い」を前提とすることで、計算量を小さく分割可能にし、計算速度を向上させたという。また、計画を算出する際には「予測が外れること」を前提とし、予測の上振れ/下振れを考慮したシナリオを複数作成することで、収益を確実に確保できる「ロバストな(堅牢な)計画」が立案できることを目指したと語る。

さらに今後、資源の有効活用や、CO2排出量の削減などへの活用もできると述べた。