業務を変えるkintoneユーザー事例 第114回

「帰ってきてほしい」の声に応えた後継ぎが現場をノリノリに

鉄工所の三代目、Twitter仲間とkintoneアプリを作る

2021年08月11日 09時00分更新

kintone hive fukuokaの3人目の登壇は、乗冨鉄工所の乗冨賢蔵氏。実家に戻ってきた鉄工所の三代目が、造船所で培ってきた業務管理の経験とTwitterでつながった仲間たちの協力によって、kintoneを使いこなしていく。一見結びつかないkintoneとTwitterの相性のよさを感じられるセッションだった。

造船所に骨を埋めるつもりだった三代目、実家に戻る

kintone hive fukuokaの3番手は「九州の鉄工所がkintoneとTwitterでノリノリになった話」。「私、乗冨鉄工所の乗冨賢蔵がノリドミだけにノリノリで発表させていただきたいと思いますー」のイントロで、すでに本編への期待感も高まる。

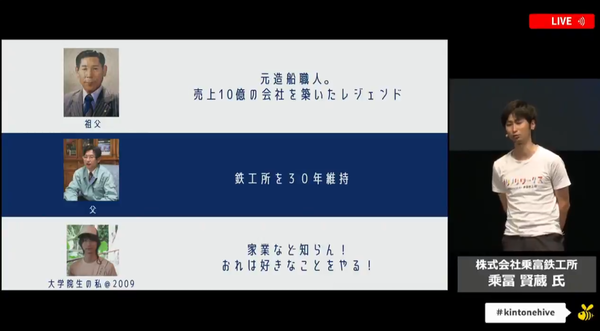

Twitterのヘビーユーザーで、kintone歴は10ヶ月という乗冨賢蔵氏の祖父は元造船職人で、一代で売上10億円の会社を築いたレジェンド。そしてお父さんはその鉄工所を30年もの間維持し、息子の賢蔵氏も家業を継ぐべく、大学院まで進んだ。しかし、乗冨氏は「家業なんて知らん!オレは好きなことをやる!」と言って、就職活動を始めることに。そんな当時の心境について乗冨氏は、「本音は会社を継ぐ勇気がなかったというのもある」と述懐する。

しかし、乗冨氏が就職活動をやっていた2009年はリーマンショックで、働き口はまったくなかった。内定をまったくとれず、心が折れた乗冨氏は、造船学科だったこともあり、教授の勧めで造船所へ入社。しかし、これが人生のターニングポイントになった。

造船所において、この道30年のベテランとタッグを組んで、1年目の乗冨氏が手がけたのが生産管理と業務改善だった。日々起こるトラブル、鳴り止まない無線、動かぬ現場。乗冨氏は翻弄される。「体育会系の会社だったので、とにかく大変でした。『仕事が遅え!』『返事は、YESかハイだ!』『こんな工程無理、お前やってみろ!!』などボコボコにされてました(笑)」という日々だったという。

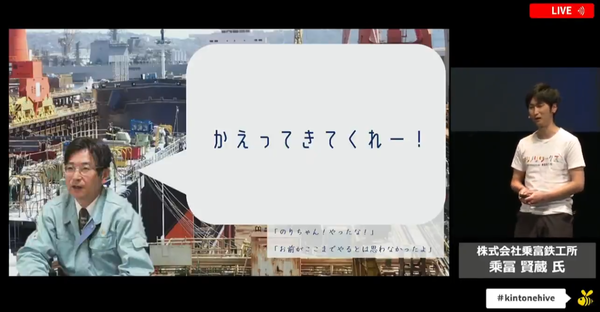

リーマンショックの結果、行きがかり上入った造船所だったが、経験と成長を積み、7年がんばった結果、現場のメンバーから「ノリちゃん、やったな」「お前がここまでやるとは思わなかったよ」という声をもらえるようになった。いよいよ造船所に骨を埋める決意も固まった頃、鉄工所の父親から「帰ってきてほしい」という声がかかる。悩んだ末、「ものづくりは最高に面白い。これは造船所でも、鉄工所でも同じ」と考えた乗冨氏は、2017年に実家の鉄工所に戻ることを決める。

定年間際の工場長の頭にあるものをkintone化せよ

鉄工所とは、鉄を作るのでなく、鉄を加工してものを作る町工場だ。そして乗冨氏が「メタルクリエイター」と呼ぶ鉄工職人は、幅広い技能を持ついわば『DIYの王様』になる。ただ、専門技術を高めた職人が組織力で船を作る造船所と異なり、鉄工所はほぼすべての工程を一人でこなす鉄工職人が集まったジェネラシスト集団になるという。

そんな「個の力」で乗冨鉄工所は作ってきたのは水門だ。「実は戻ってくるまでよく知らなかったのですが、乗冨鉄工所は福岡県最大の水門メーカーで、年間200件近くの工事を実施していました」とのことで、常時30件くらいの工事を抱えていたという。

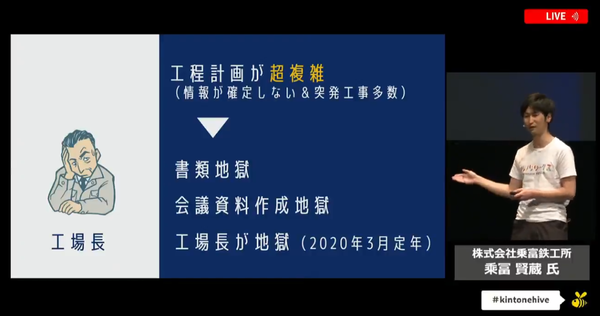

乗冨氏が戻ってきた乗冨鉄工所の水門工事の施工で起こっていたのは「工程計画が超複雑」という問題だった。造船所で生産管理を手がけていた乗冨氏からしてみたら、とにかく情報が確定しない。野外工事のため天気や業者の都合で工事スケジュールが変わるのだが、それをひたすら膨大な書類でさばいていた。当然、会議資料の作成も大変。なにより、こうした工程管理を工場長一人が担っており、重要なことはすべて彼の頭の中。しかも2020年に定年を迎えるという危機だった。

紙の書類の限界を悟った乗冨氏が鉄工所の後継ぎという立場でふとTwitterでつぶやいたところ、匿名のエンジニアから提案されたのはkintoneだった。ノリドミだけに、ノリでkintoneをさっそく使ってみたところ、Twitter上ではほかのkintone仲間の投稿も集まり始めたという。

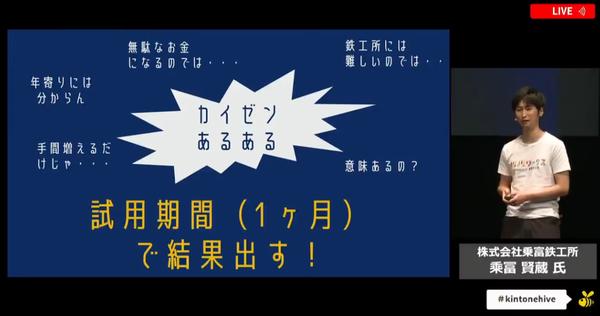

しかし、中小企業での「カイゼンあるある」で、やはり現場の抵抗にあう。「年寄りにはわからん」「手間増えるだけじゃ……」「無駄なお金になるのでは……」「意味あるの?」「鉄工所には難しいのでは?」など、いろいろな声が寄せられる。そのため、とにかく無料で使える1ヶ月の試用期間中に結果を出すという決断をくだす。「無料の間で結果出したら、誰も文句言わんやろと思いました。とにかくリミットがあるので、結果を出せることをやろうと」ということで、まずは「会議資料作成地獄」を解決することにした。

この連載の記事

-

第215回

デジタル

要件定義と情報共有が足りず闇落ち!からのDXリベンジに成功したさくら税理士法人 -

第214回

デジタル

3年間で2500ものNotesアプリをkintoneに移行した大陽日酸 -

第213回

デジタル

一度は失敗したシステム化 ― KADOKAWAの電子書籍事業におけるkintone導入の軌跡 -

第212回

デジタル

kintoneがつなぐDXのラストワンマイル 牛舎でも、工場でも、屋外でも -

第211回

デジタル

コロナ事務をkintoneで受け止めた北九州市役所 応病与薬で40万枚ペーパーレス化のモリビ -

第210回

デジタル

新入社員が家具職人を変えたアートワークス 弁当アプリをきっかけに年6千時間削減したミエデン -

第209回

デジタル

3年でレガシーシステムをクラウドに刷新 アルペンが語るDX実現の鍵とは -

第208回

デジタル

kintone AWARD 2023開催!kinjoyの光成工業とIT維新を起こした檜垣造船が登壇 -

第207回

デジタル

在庫リスクゼロの生産プラットフォーム「Made by ZOZO」を支えるkintone -

第206回

デジタル

グッズまとった「kintoneのひと」作戦で社内浸透 3年で変わった声優事務所 -

第205回

デジタル

一度は流れた導入 kintone愛で覆した鶴ヶ島市役所職員の物語 - この連載の一覧へ