とはいえ制限が多いHMB、現状での用途は限られる

低コストなDRAMレスSSDでも高速化が見込めるということで期待されているHMB機能なのだが、実際の利用にはいくつかの制限がある。最も大きな制限は、SSDが希望する容量のメモリーが割り当てられる保証がないことである。

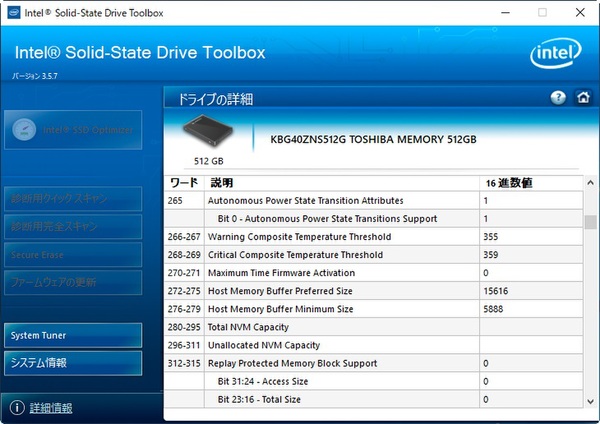

HMB対応のSSDには希望するメモリーの最小容量と推奨容量の2つの情報があらかじめ用意されている。ホスト(OS)はこの情報を参考に実際に割り当てるメモリー容量を決定するが、ホストのメモリーの空き容量が少ない場合、最悪のケースではまったく割り当てないということもある。

また、最小と推奨の間の任意の容量が割り当てられるケースもある。割り当てられるメモリー領域も連続した領域となっておらず、断片化した複数の領域によって構成されるなんてこともあるのだ。

また、HMBによってホストのメインメモリーが割り当てられるのは、OSにデバイスドライバーが読み込まれたときである。つまり、それまでは普通のDRAMレスSSDとして振る舞うことになる。前述の「最悪割り当てなし」というケースやHMB非対応の環境で利用するケースも考慮すると、HMB対応SSDはDRAMレスSSDとして問題ない動作が行なえる必要があるほか、HMBが有効になった場合にそれを活用する動作の2種類の動作が求められる。これは開発難易度が上がることを意味する。

HMBで確保されたメモリー領域は暗号化されてないという課題もあり、ユーザーの生のデータを置いてしまうと、そのデータを読み出されて情報漏えいにつながる危険性もある。これを回避するにはSSDのコントローラー側でHMBで確保されたメモリー領域のデータをはじめから暗号化しておくといった工夫も求められる。

というわけで、HMB対応SSDはこれらの制限から現状の利用用途がかなり限定されている。具体的には、アドレス変換テーブルのキャッシュだ。コントローラー直結のDRAMで活用されているその他の機能も、工夫を凝らせばHMBで実装できる可能性はある。しかし、工夫を盛り込むには時間が必要だ。しばらくの間は、HMBの利用用途がアドレス変換テーブルのキャッシュに限定される可能性が高いだろう。

さらに、HMBで実際に確保されるメモリーの容量は、アドレス変換テーブル全体をキャッシュできるほどの容量には達していないという現実もある。アドレス変換テーブル全体をキャッシュするには、おおまかに言ってSSD容量の1000分の1の容量が必要になる。例えば、1TBのSSDの場合、アドレス変換テーブル全体のキャッシュに必要な容量は1GB程度になる。

タブレットPCや低価格ノートPCなどでは、メインメモリー搭載量が4GBぐらいの製品が多い。組み込み向けの製品ではもっと少ないこともあるので、アドレス変換テーブル全体をキャッシュさせてしまうと、OSを含むホストの動きを妨げかねないので現実的ではない。ゆえに、HMB機能でキャッシュさせるアドレス変換テーブルのエリアは「ユーザーが日常的に使っているぶん」ぐらいに落ち着くだろう。

東芝メモリのHMB対応NVMe SSD「BG4」で検証

前置きが長くなってしまったが、ここからはHMBの実際の効能を見ていこう。検証に使用したのは、東芝メモリのHMB対応NVMe SSD「BG4」である。まずは、BG4の特長を紹介する。

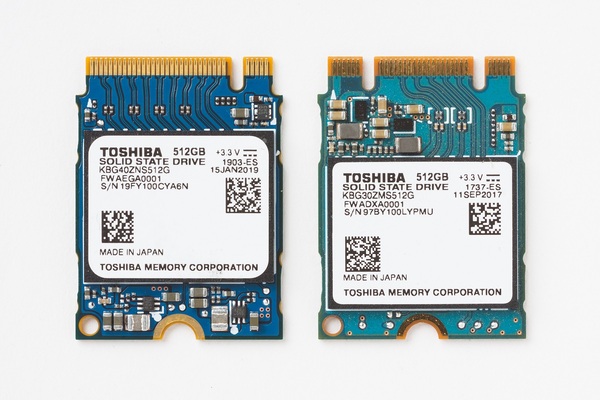

BG4は、東芝メモリの開発した第2世代HMB対応SSDである。前世代の「BG3」では、NANDメモリーに64層の「BiCS3」を採用していたが、BG4では最新の96層の「BiCS4」を採用。容量は128GB、256GB、512GB、1TBの4種類をラインアップする。

また、BG4ではインターフェースの高速化が図られている。前作BG3ではPCI Express 3.0×2接続だったが、BG4ではPCI Express 3.0×4接続を採用。これによって、大幅なリード性能の高速化を実現している。

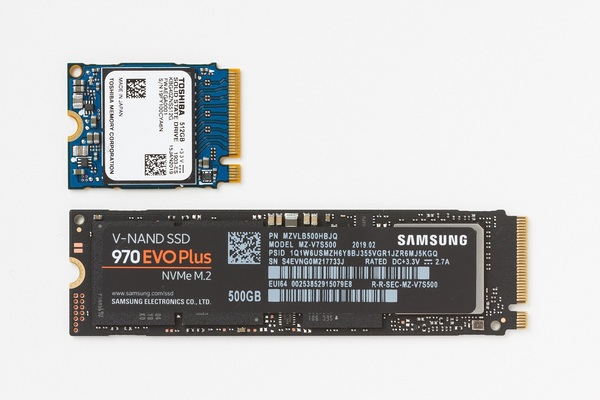

BGシリーズ最大の特長は、シングルパッケージのワンチップSSDとして設計されていることだ。BGシリーズはNANDメモリーとコントローラーをひとつのパッケージに収めており、フォームファクターは面実装用の「M.2 1620」で、M.2 BGA SSDとも呼ばれているタイプだ。

シングルパッケージのSSDには「eMMC」や「UFS」といった規格もあるが、BGシリーズはNVMe SSDとして設計されており、既存のシングルパッケージのSSDのなかでは最速クラスの製品となる。今回の検証では、BG4をM.2 2230のモジュール基板に実装したタイプの製品を利用している。

この連載の記事

-

第474回

自作PC

Core Ultra X9 388H搭載ゲーミングPCの真価はバッテリー駆動時にアリ Ryzen AI 9 HX 370を圧倒した驚異の性能をご覧あれ -

第473回

デジタル

Ryzen 7 9800X3Dと9700Xはどっちが良いの?! WQHDゲーミングに最適なRadeon RX 9060 XT搭載PCの最強CPUはこれだ! -

第473回

自作PC

「Ryzen 7 9850X3D」速攻検証:クロックが400MHz上がった以上の価値を見いだせるか? -

第472回

sponsored

触ってわかった! Radeon RX 9070 XT最新ドライバーでFPSゲームが爆速&高画質に進化、ストレスフリーな快適体験へ -

第472回

自作PC

Core Ultraシリーズ3の最上位Core Ultra X9 388H搭載PCの性能やいかに?内蔵GPUのArc B390はマルチフレーム生成に対応 -

第471回

デジタル

8TBの大容量に爆速性能! Samsung「9100 PRO 8TB」で圧倒的なデータ処理能力を体感 -

第470回

デジタル

HEDTの王者Ryzen Threadripper 9980X/9970X、ついにゲーミング性能も大幅進化 -

第469回

デジタル

ワットパフォーマンスの大幅改善でHEDTの王者が完全体に、Zen 5世代CPU「Ryzen Threadripper 9000」シリーズをレビュー -

第468回

自作PC

こんなゲーミングPCを気楽に買える人生が欲しかった Core Ultra 9 285HX&RTX 5090 LTで約100万円のロマンに浸る -

第467回

デジタル

Radeon RX 9060 XT 16GB、コスパの一点突破でRTX 5060 Tiに勝つ -

第466回

デジタル

Radeon RX 9060 XTは6.5万円でVRAM 16GBのお値打ちGPUになれたか? - この連載の一覧へ