「第二言語習得研究」による英語学習

英語を効率よく、科学的に習得する方法とは?

2019年02月06日 07時00分更新

少子高齢化によって人口が減少するフェイズに突入した日本。国内のマーケットは今後ますます小さくなり、ビジネスをする上でも世界に目を向けることが必須となってくる。その際、最初の課題となるのはコミュニケーション能力であり、英語が使えるかどうかはとても重要だ。しかし、国内で英語を日常的に使用する機会はなかなかなく、その習得に苦労している人も多い。

そこで今回、StudyHacker主催による「第二言語習得研究」という学術的な見地から、外国語を習得するメカニズムを研究している立命館大学 言語教育情報研究科 田浦秀幸教授による「英語学習のための科学的トレーニング」に参加し、効果的な学習方法についてセミナーを拝聴した。

内容がわかっている英語は理解しやすい

田浦教授のセミナーは「世の中にさまざまな英語学習についての教材やHowTo本があるが、このセミナーの90分で飛躍的に英語能力が伸びるトレーニング方法はない」としながらも、ご自身の経験則などを踏まえながら、第二言語習得研究の最新研究などを交えて、効果的な学習方法などについてわかりやすく語られた。

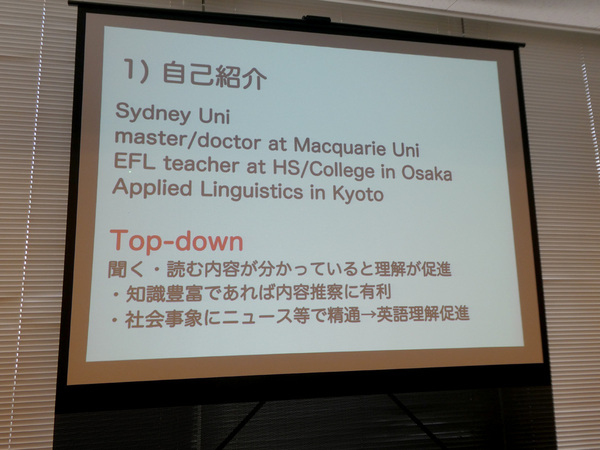

まず英語で自己紹介をされた田浦教授。その内容を受講者が理解できた理由は、登壇前に講師紹介で略歴が語られたことだという。内容がわかっている英語を聞くとき、日本語として知識があると理解しやすい。

たとえばアムステルダムという英単語をニュース映像とともに聞いた場合、アムステルダムだと映像でわかっていれば、カタカナ読みとはまったく違う発音にも関わらずアムステルダムだと理解できる。こうした形でニュースや新聞、雑誌から得た知識があるかどうかが、英語を理解できるかどうかを占めており、英語の理解促進に役立つという。

またアウトプットも大事だ。「前にあの人がこう表現していた……」ということを何かのチャンスのときに自分でも英語で言ってみる。あるいは自分でリハーサルしてみる。そうしたプロセスを通ることで、脳の中の深い部分に知識として入っていく。自分が知っているレベルよりもほんの少し難しい単語や文法を学ぶことも重要で、とくに興味を持って学ぶと習得しやすいようだ。

もう1つ、第二言語と外国語は違うということ理解する必要がある。

第二言語は学校で勉強した言語が外ですぐ使えることであり、我々日本人が習得しようとしている英語はあくまで外国語だ。たとえば、シンガポールでは家庭で話される母語を第一言語とし、学校での教育はすべて英語になる。授業も教科書もすべて英語であり、母語はいろいろあるが英語が第二言語となっている。

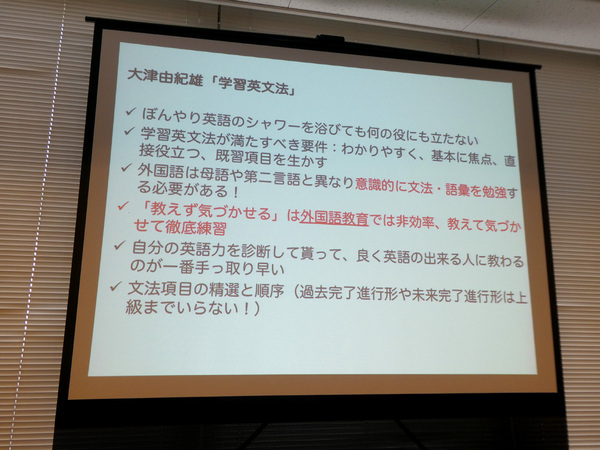

そのため授業や会話などを通して子どもたちが自分で気づき、「第二言語」を習得していく。しかし日本のような「外国語」学習では意識的に文法や語彙を勉強する必要がある。そのため、学習者に自然と気づかせる学び方はとても非効率で、集中的かつ効率的な学習方法で進めるほうがいい。自分の英語力の弱点をきちんと把握し、その部分を強めていくといったやり方だ。さらに過去完了や未来完了といった上級クラスで、かつ使わなくて困らないような文法は不要と割り切り、プライオリティーをつけることも重要だという。

この連載の記事

-

第192回

sponsored

久留米から生まれた若きビジネスアイデア 映像制作現場をDXする「SWIFT香盤」が大賞 -

第191回

スタートアップ

人類が宇宙で暮らす未来を目指すAmateras Spaceが最優秀賞 U25世代の若手起業家ピッチ -

第190回

スタートアップ

ロボット、AI、EV、量子コンピュータなど、グローバルブレインが直近1年間に投資した注目スタートアップ7社が登壇 -

第189回

スタートアップ

「スタートアップ育成5か年計画」を経産省やスタートアップ協会、大手VCが語る -

第188回

スタートアップ

廃棄食材で養殖循環、AR空間を自在に作成など 福岡発若手起業家4社がピッチ -

第187回

スタートアップ

日本発グローバルピッチ 外国人就労者向けの多言語モバイル金融サービス「GIG-A」が優勝 -

第186回

スタートアップ

災害対策からヘルスケア、AIを活用した広告提案まで 課題解決に貢献するプロダクトが展示 -

第185回

スタートアップ

核融合プラント開発 京都フュージョニアリングが最優秀賞獲得 -

第184回

スタートアップ

AIで体を可視化 スポーツやリハビリ業界を変革するSportipがB Dash Camp 2023秋優勝 -

第183回

スタートアップ

生成AIの本格活用や規制緩和の未来へ向かう中間地点 「B Dash Camp 2023秋」開幕 -

第182回

スタートアップ

アジア発の社会課題解決を狙う選抜スタートアップがプレゼン - この連載の一覧へ