スペシャルトーク@プログラミング+ 第19回

電卓・液晶、日本のエレクトロクスの恩人が語ったこと

どんどん時代の波に乗った商品をやらなくてはだめだ――追悼・元シャープ副社長佐々木正氏

2018年02月06日 09時00分更新

シャープで電卓の小型化や液晶にかかわった日本のエレクトロニクスの恩人の1人である佐々木正氏が、2018年1月31日に亡くなられた。2002年にインタビューさせていただき『月刊アスキー』(2002年7月号)に掲載、その後、『新装版 計算機屋かく戦えり』に収録させていただいた佐々木正氏のインタビューを紹介する。

当時87歳の佐々木正氏の言葉には、本当に、いまこそテクノロジー分野で仕事をする人たちに読んでほしい内容にあふれている。佐々木氏の業績や対人的なエピソードは、いくつものメディアで紹介されているが、エンジニアとして、経営者としての姿勢や考え方だ。このインタビューを掲載することで同氏のご冥福をお祈りしたい。

LSIと液晶/ロケット・ササキと呼ばれた男……佐々木正

ささき・ただし/1915年(大正4年)~2018年(平成30年)島根県生まれ。38年京都帝国大学工学部電気工学科卒業後、川西機械製作所(後の神戸工業、現富士通)に入社。64年、早川電機工業(現シャープ)入社。電卓の開発に関わり、83年に同社代表取締役副社長。87年に同顧問。その後もナノテクなどに注目。94年に国際基盤材料研究所を設立。04年に船井電機新応用技術研究所社長。アポロ功績賞など受賞多数。03年にIEEE名誉会員。ソフトバンク相談役など多くの要職をつとめる。

トランジスタの発明をその現場で目にした

「日本株式会社」 という言葉をご記憶だろうか?

欧米では、とくに日本のエレクトロニクス産業が、政府の強力な指導と庇護のもとに育てられたのだと、陰口のように、あるいは正面を切って言われた時代があった。

戦後、日本のコンピュータ産業の黎明期に、政府の産業政策の果たした役割は大きい。この分野に日本の将来を見通した先人たちの礎があって、その上に日本のコンピュータやエレクトロニクスがあるというのも正しいだろう。実際のところ、1980年代までにアメリカと日本を除くほとんどの国のメーカーが市場から姿を消していった。その理由の1つには、戦前から海外基盤を持つIBMのガリバー的市場支配という図式もあった。しかし、ヨーロッパメーカーが撤退した直接的な原因を見ると、“資本力”、“特許政策”、“ソフトウエア開発コストの増大”、“経営方針”、“品質維持”とともに、政府の“産業政策”の弱さが指摘されているのである。

コンピュータのようなまったく新しい産業分野においては、研究開発の支援“指導、資本抗争の調停、調達や輸入制限などによる保護政策が、重要な意味を持つというのも事実だろう。しかし、日本のそうした産業政策をして“日本株式会社”と言い切ってしまうのは、あまりにも大きな誤解である。そして、家電や小型の情報機器を含むエレクトロニクスという捉え方をすると、話は大いに違ってくる。

英国の科学ジャーナリスト、ボブ・ジョンストンは『チップに賭けた男たち』(安原和見訳、講談社刊)で、これをはっきりと否定している。

日本のエレクトロニクス分野を育てた、そのきっかけを作ったのは誰なのか? それは、産業政策と関わりの大きい巨大総合企業ではなく、ソニー、キヤノン、カシオ、シャープ、セイコー、ヤマハといった企業の、しかも、ほんの1人から数人の個人だというのだ。アメリカのように起業家となってビジネス誌の表紙を飾ることもなく、あくまでサラリーマンという身分にいながら、おちゃめなほど挑戦的で努力を惜しまない日本人たち。ジョンストンは、慎重に、おそらく意識的に「サムライ」という言葉を避けながら、その個人を1人ずつ浮かび上がらせている。

この構造は、日本のエレクトロニクス業界で仕事をしている人たちなら十分に承知しているはずだが、欧米における“日本株式会社”の妄想は、とことん根深いのである。その誤解をばっさりと片づけ、テクノロジーの視点からも分析を加えたジャーナリストが、“エレクトロニクスの恩人として(最大の賛辞)を惜しまない”としているのが、佐々木正氏なのである。

―― 佐々木さんとエレクトロニクスとの出会いというのは?

佐々木 1938年、今から60年以上も前、現在の富士通にあたる川西機械製作所(後の神戸工業)に入社したことから始まります。

―― 京都大学工学部を卒業された、そのまますぐですか?

佐々木 卒業後の最初の職場という意味ではですね。ただ、大学4年のときにドイツのドレスデン工科大学に留学したんですが、その前に当時の逓信省電気試験所(現在の逓信病院)で実習を積みまして、卒業後は当初逓信省に入省する内諾までいただいていました。僕としては、逓信省で数年働かせてもらったら大学に戻りたいと思っていました。

―― それが一転して川西機械製作所へ行くことになったのは?

佐々木 軍の意向です。ドイツから戻ると「川西機械製作所で真空管の開発製造をしろ」と連絡があったのです。大学を卒業した38年はいわゆる戦時中で、国家総動員法が公布され、軍の命令が絶大な時代で逆らうすべはないのです。

―― 真空管ですか。

佐々木 川西はもともと織機メーカーでした。その技術力に注目した軍が、航空機に搭載する無線機用の真空管から通信機そのもの、果ては飛行機まで作るよう指示してきたのです。僕はドイツでバルクハウゼン・クルツ(BK)振動の発見者として高名な、真空管の権威者であるバルクハウゼン教授に師事しましたので、目をつけられたのでしょう。

―― それで真空管を任されたわけですね。

佐々木 ええ。でも、当時からすでに、その約20年後に僕が開発することになる電卓への発想はありました。計算機作りのベースとして、大脳で処理されている計算のメカニズムを機械でやろうという、そんな考えが川西に入った時期から頭にありました。

―― アラン・チューリングが、計算を人間がどうやって脳で処理しているのかシミュレーションしようとしたように。

佐々木 そう。それを一生懸命やり続けてLSI電卓まで到達したといってもいいですね。ちょうど僕がシャープに転身するより少し前にイギリスで真空管を採用した卓上電子式計算機が開発され、日本では真似してでも何とか作らねばと躍起になっていた時期に、僕はもっと小さくて安い電卓をと考えていた。

―― どんなふうに開発されたのでしょう?

佐々木 イギリスの卓上電子式計算機はMT管を採用したものでしたから、故障が多かった。また、大型コンピュータの機能の中から“計算”で必要な項目だけ抜き取った程度のもので、本当の卓上計算機ではないと不満がありました。そこで、別件で僕が半導体にかかわったこともあり、LSIを利用した電卓を作ってやろうと考えたのです。それが70年前後ですね。

―― では、半導体とのかかわりは?

佐々木 終戦後、川西時代に僕はGHQ(連合軍総司令部)から呼び出しを受け、日本の通信事情の悪さを指摘されたんです。電話機にも真空管が採用されており、その品質が悪いと。そこで、47年に渡米していろいろと学んでくることになりました。ウエスタンエレクトリック社の工場でクオリティコントロールと最新の真空管製法を学び、不明なことがあればベル研究所の研究員に直接相談するという具合です。そこでトランジスタの発明者であるベル研のバーディーン博士と懇意になりました。最初は、トランジスタという名前さえなく“バーシスタ”(わけのわからない素子)と呼ばれていました。まだ発明の段階です。これが、僕と半導体との出会いです。

―― トランジスタを、その発明とほぼ同時にご存じだったんですね。

佐々木 ええ。僕も多少研究を手伝いましたから。これで世界が変わると思いました。トランジスタの発明が発表された頃、僕は帰国して、川西でもトランジスタに取り組むべきと働きかけ、逓信省へも報告して、補助金の申請に奔走していました。同じようにソニーの創業者である井深大さんほか、トランジスタに注目し始めていた人がすでに日本にも何人かいましたね。

―― トランジスタという名前はいつ?

佐々木 発明が48年で、命名は翌年に発表した段階ですね。ちなみに川西では、後にエサキダイオードでノーベル賞を受賞する江崎玲於奈さんほか、真空管要員として東京大学の応用物理から優秀な人材を何人か採用していて、神戸工業で半導体事業を興した際に彼らを全部引っ張りました。

―― 江崎さんもおられたのですね。

佐々木 半導体技術を習得したのは江崎さんが一番早かった。当時半導体の材料にはゲルマニウムが採用されていましたが、その純度は“ナイン9”(99・9999999%)以上なければならないと言われていた。その技術は当時の日本にはなく、江崎さんは高純度な半導体結晶の製造方法の研究を任されていたのですが、彼の素晴らしいところは、そのナイン9に疑問を持ったところなんですね。彼はナイン9から徐々に純度を落として変化を調べ、99・999%からナイン9までの間に電流のカーブが上がるポイントを発見し、それが後のエサキダイオードになるんです。

―― 純度を目一杯上げるのではなく、中間で。

佐々木 そう。常人とは発想が違う。とにかくここでトランジスタと出会って、小さいものを作るには半導体だと確信したのです。真空管よりも量産できるわけですし。

日本の半導体産業は、戦後、トランジスタにいち早く着目したことが発展のきっかけになっているのは間違いない。ソニーは、トランジスタという一つのシードから世界的企業にまで成長した。またトランジスタの可能性に着目して、オールトランジスタの電子計算機「ELT MarkIV」を作った電気試験所の和田弘氏もいる。すべてを失っていたところに、たまたま出てきたトランジスタという起爆剤を、うまく掴まえることができたのが日本のエレクトロニクスの戦後のスタートダッシュだったといってもよいだろう。そのトランジスタ技術を、最も早い時期に輸入して、製造した、“トランジスタの名門”といわれたのが、佐々木正氏のいた神戸工業だったのである。

日本株式会社

『Japan:The Government-Business Relationship』(Eugene J. Kaplan 著、Books for Business 刊)の中で「Japan, Incorporated」として使われた。『Miti and the Japanese Miracle:The Growth of Industrial Policy, 1925-1975』(Chalmers A. Johnson 著、『通産省と日本の奇跡』矢野俊比古監訳、TBSブリタニカ刊)に代表される、日本の政府主導型の産業政策に対す見方。

川西機械製作所、神戸工業

ニッケ創業者二代目川西清兵衛氏により1920年に設立。1928年航空機部門を川西航空機(現在の新明和工業)として独立し、第二次大戦中の戦闘機「紫電改」、飛行艇の「二式大艇」などを製造。四九年、財閥解体により神戸工業(株)を設立。神戸工業は、川西機械製作所のラジオ製造を受け継ぎ、1955年、市販カーラジオの製造開始、1959年には、日本初のオールトランジスタ式カーラジオを開発。1968年、富士通株式会社と合併。1972年、ラジオ部門が独立して富士通テン(株)となった(富士通テン(株)沿革などによる)。2017年、デンソーテンに社名変更。

バルクハウゼン(Heinrich Georg Barkhausen: 1881年~1956)

ドイツの物理学者。バルクハウゼン効果、バルクハウゼン・クルツ振動などで知られる。

バーディーン(John Bardeen:1908~91)

トランジスタの発明者の一人。ベル研究所のショックレー(William Bradford Shockley)、ブラッテン(Walter H. Grattain)とのチームで、1948年6月30日に発明を報告。1956年、トランジスタの発明によりノーベル物理学賞。1972年にも超電導の研究で二度目の受賞をしている。

江崎玲於奈(1925~)

大阪府大阪市生。1947年東京大学物理学部物理学科卒。同年、神戸工業に入社、1957年東京通信工業(現在のソニー)に移り、1960年IBMワトソン研究所に勤務。1957年、量子力学の基本である「トンネル効果」を実証、「エサキダイオード」として知られる。この発見は、トンネル分光学という新分野を開き、超電導体研究にも繋がった。七三年、ノーベル物理学賞を受賞。1992~1998年筑波大学学長、2000~2005年芝浦工業大学学長。2006年~横浜薬科大学学長。

電卓作りから半導体市場と向き合いMOSと出会う

―― 小型化にもこだわりがあったのですか?

佐々木 そうです。最終的に誰にでも使ってもらえるものを作りたかった。大メーカーは大型機をやって、家電に降りてきてと大きいところから小さいものへと製品を移行させてきているけれど、僕らは下のほうから上がっていった。大から小へいくと、製品の値段も一緒に下がっていくので大変だけれど、逆だと上がっていくのは商売的にも楽なんです。実際、大型機から出発した大メーカーは、電卓をやるのに、小さいものへ降りるのに随分苦労したようです。

―― 経営学的な面もテーマとされてたんですね。

佐々木 当然です。僕が神戸工業時代に体感したのは、テクノロジーオリエンテッドの会社というのはだめだということ。会社経営はコマーシャルオリエンテッドであることが一つの原則だと。社長が技術本位になりますと「こんないいもの、何で買わないんだ。お客さんが悪い」というふうになる。でも販売は上がらない。押し付けでは買ってもらえないから。コマーシャルオリエンテッドでは「お客さんに買ってもらうためにどうしたらいいか」とあらゆる文句を言われ、苦痛をしのいででも下からはい上がっていく。松下幸之助さんやシャープの早川徳次さんは後者の代表ですね。残念ながら僕が長年勤めた神戸工業は、テクノロジーオリエンテッドだった。

―― それでシャープに行かれた。

佐々木 神戸工業が財政的にまずくなって、富士通に吸収合併されることになった時、僕は取締役としての責任をとりたいというのもありました。そして退社後は卒業時の志だった京大で教鞭をと思っていました。

―― ところが、シャープから三顧の礼をもって迎えられたと聞いています。

佐々木 京大で情報工学部を作る話があり、大学に戻ることが決まっていた段階で、当時早川電機の社長だった早川徳次さんと専務だった佐伯旭さんに熱心に請われたのです。入社までには少々時間はかかりましたが。

―― 時を同じくして、ちょうどイギリスで真空管の電卓が出た。もうひと暴れしたいとも。

佐々木 それもありますね。トランジスタが発明されて20年になるのに真空管ではないでしょうと。どんどん時代の波に乗った商品をやらなくてはだめだと。

―― そのころ、大型コンピュータは半導体ですよね。

佐々木 ええ。半導体の値段も下がり始めていました。それで生産数も増えていった頃。電卓で採用されて、それはさらに加速しました。

―― そういうコスト面も考えて手がけたものが、電卓だったと。

佐々木 はい。入社前からシャープの前身である早川電機とは電卓事業の打ちあわせは進んでいて、電卓用の工場などを整備してくれ、僕の入社とほぼ同時に“コンペットCS-10A”というトランジスタ搭載の電卓を発表するまでになっていました。もっとも、重量は25キロもあって、値段は53万5000円でした。大卒の初任給が1万円台だった時代にですよ。静かで計算も真空管の計算機よりも桁違いに速かったけれど、大きさや値段はまだまだでした。誰もが使える、脳では不得意な部分を補うような電卓ではなかった。

―― そして、佐々木さんが手掛けられた2号機が大ヒットとなる。

佐々木 はい。入社翌年の65年に出した“CS-20A”は重量を16キロまで落とし、値段は37万9000円。当時の電卓の市場規模は年間5万台程度だったのが、CS-20Aは月産2000台と、空前の売れ行きとなりました。

―― そんな短期間に高性能で安い電卓を提供できたのは、なぜだったんですか?

佐々木 電卓作りだけでなく、半導体市場と真っ向から向き合ったからでしょう。

―― LSIそのものを手掛けられた。

佐々木 ええ。作ったというより、研究しました。2号機で50万円を切れたものの、会社からは8万円くらいの電卓を作れと言われ、頭を抱えた末、アメリカで開発されたICに目をつけたんです。トランジスタをICに置き換えるには、半導体メーカーの助けを借りなければと、三菱電機に相談を持ちかけました。その結果、バイポーラという、二極の電荷キャリアを使って動作するICを利用した、世界初のIC採用電卓の“CS-31A”を35万円で出すことができました。重量も13キロまで軽くなりました。

―― それは何年のことですか?

佐々木 シャープに入って2年後の66年です。しかし、会社はまだ高いと言う。理想は8万円だと。どうやったら安くできるか悩んでいた時に、社員寮の設備投資を見てヒントを得ました。

―― 社員寮?

佐々木 独身寮に比べて夫婦者の寮がコスト高だと気づき、スペースファクターの重要性に目をつけたんです。独身寮は一部屋あればいいのが、夫婦用になると二倍どころか子供がいるかもしれないということで数倍の面積が必要になると。人数が増えれば設備も割高になる。バイポーラも、プラスとマイナスの二極で成立しているものなので、二極の間には絶縁層を用意したりしなければならず、ICの集積密度を高めるには限界がある。SSI(小規模集積回路=1つのIC上に素子100個未満)からMSI(中規模集積回路=同100~1000個未満) レベルが限界で、1000個以上収容可能なLSI(大規模集積回路)までには至らないのです。では、プラスだけ、またはマイナスだけで半導体ができないかと考えたところ、MOSに出会いました。バイポーラが、夫婦用の寮だとすれば、部屋数が少なくて壁の数も減らせるのが一極型のMOSです。半導体も、一極型なら絶縁層が要らない。集積密度は倍になります。

―― そこでMOSに切り替えた。

佐々木 ところが、三菱ではMOSでワンチップのICはできないと言う。ほかのメーカーさんも同様でした。理由は技術力ではなく、設備投資の問題。結局、アメリカまで足を運んでMOSを採用したICを調達しました。当初、日本のメーカーは「やらない」と言っていたくせに、僕がアメリカからMOSのICをバンバン輸入したら、「国賊だ」とまで言い出す。MOSは初期投資は大きいけれど、ICの小型化、量産には大きな効果があると何度も言ってきたのに聞かなかったメーカーがですよ。

―― その時、アメリカでMOS採用のICを作ってくれたメーカーとは?

佐々木 ゼネラル・マイクロエレクトロニクス。

―― でも、その佐々木さんの実績を見て、国内のメーカーもMOSへ、LSIへと行くのですね。

佐々木 そう。あと、半導体だけでなく、安い電卓を作るためには、表示パネルの研究もやりました。

―― パネルは当時から自社で製造していたのですか?

佐々木 最初はニキシー管という真空管の一種を利用した表示パネルを採用していたんですが、開発元のアメリカのバロウズ社のロイヤリティが非常に高かった。大量発注してもロイヤリティを下げてくれない。そこで、ニキシー管を凌ぐ、独自方式の表示パネルの開発に取り組みました。また、コストを下げるためには消費電力を減らす必要があり、真空管を使った表示パネルでは限界があるとも感じていた折でした。そして蛍光表示管という、ニキシー管に比べて低消費電力で低電圧化が可能な表示パネルの開発に成功しました。67年にようやく、MOSと蛍光表示管を採用した“CS-16A”を23万円で出しました。

LSI電卓の開発が、アポロ用LSI開発にまで発展

―― 第1号機の半分の値段に2年で到達した。

佐々木 でも、まだまだでした。そこで次はMOS LSIに行くんですが、この時は、アメリカのメーカーもどこも協力してくれず、困りました。最終的にノースアメリカンロックウェル社のエレクトロニクス部門であるオートネティクス社と組めたのですが。アメリカの半導体メーカーは、軍需用で十分利益を上げていたので利幅の薄い民生用には興味を持たなかったのです。それでも、69年に9万9800円で世界初のLSI採用電卓として“QT-8D”を出しました。1.4キロしかなくて、100×250ミリ程度。

―― それが、“ロケット・ササキ”の異名をとるきっかけとなった商品ですね。

佐々木 ええ。QT-8Dを発表した69年の7月20日に、アメリカの宇宙船アポロ11号が月面着陸に成功するんですが、そのアポロの月面着陸用の小型船に、後日僕らとオートネティクス社が開発したLSIチップが採用されることになったんです。これはQT-8Dのために、オートネティクス社とLSIを共同で開発したことが発端となっています。アポロ用のLSI開発への功労が認められ、NASAから“アポロ功績賞”を71年にいただいています。賞とともにオートネティクス社から“ロケット・ササキ”というニックネームをもらいました。僕の話がロケット並みの速さで先をいくことと、僕が動いた後がロケット発射の爆風並みに忙しくなる、というユーモア溢れる意味合いを込めてだそうですよ。

―― オートネティクス社とは、その後もずっとICの調達で取引が続くのですか?

佐々木 いえ、超LSIというワンチップの時代になって政策が合わず、取引は終わりました。QT-8D以降、日本の電卓戦争はますます過熱し、4チップで動いていたオートネティクス社のICでは性能面でもコスト面でも無理が生じてきたのです。何しろ、QT-8Dを出したわずか3年後の72年に、カシオ計算機が1万2800円のカシオミニを出してきたのですから。

―― カシオミニはセンセーショナルでした。

佐々木 従来の電卓が8桁だったところを、6桁にしてコストを引き下げたんですね。個人ユースなら6桁で十分ですから。そこでシャープが打って出たのが、表示パネルを液晶にすることで薄くて小さくて安い電卓を作るというものです。

―― 当時、液晶はまだ一般的なものではなかったんですか?

佐々木 オーストラリアで1888年に開発されて、60年後半にアメリカのRCAが表示素子としての実用化へ道を拓いたんですが、まだまだニキシー管などを凌駕するまでには至っていなかった。71年に僕は電卓用表示パネルとして使いたいと、渡米したんですが、RCAはデジタル時計のタイメックス社への供給で手一杯だと、その時は断られました。

―― では、カシオミニが出る前に液晶にはすでに興味を持たれていた。

佐々木 そうです。そんな矢先にカシオミニが出て、もう自分でやるしかないと、液晶パネルの開発に取り組んだのが73年。

―― 液晶開発で苦労されたところは?

佐々木 製造法そのものはわかっていたわけですが、開発は電卓サイズの液晶作りということでした。液晶というのは、固体と液体の中間にある物質の状態で、有機化合物の一種なんです。イカ墨が有名ですが、自然界に数多く存在している。ただ、液晶パネル用の液晶は、単体の物質ではなくて、さまざまな有機化合物を混ぜて最適なものを作るんです。大きさや視野角によって配合が違ってくるんです。非常に微妙なのですね。

―― しかし、それが実って現在の“液晶のシャープ”が存在するわけですよね。

―― 結局、液晶パネルの開発が成功したことで、薄くて消費電力の少ない電卓という分野でリードをとることができました。それで、電卓市場ではカシオさんと並んで両雄として共栄することになったわけです。

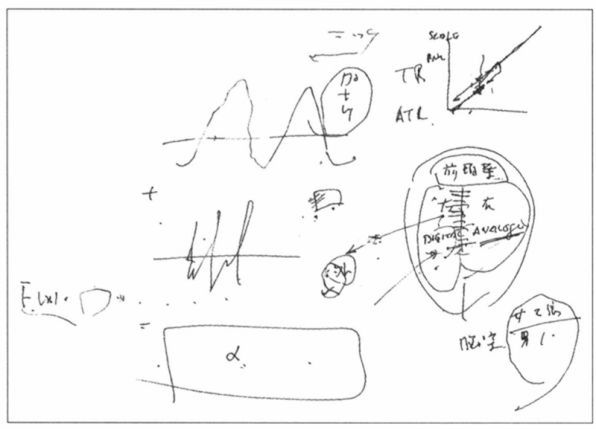

アポロ用LSIを共同開発したオートネティクス社より贈られたイラスト。ロケットに乗っているのは、アポロにちなんでというよりも〝ロケットのような勢いで佐々木さんの話が先に飛んでいく〟ことから付けられた、〝ロケット・ササキ〟によるものらしい。

素材しだいでコンピュータは脳にも入る

―― 名実ともに誰にでも使える、安くて賢い道具を世に出せたんですね。

佐々木 そう、外から助ける道具の開発はそこで一区切りつきましたね。

―― と、言いますと、それから先は?

佐々木 人間の中から助ける道具ですよ。電卓と同様に、人間の心臓が悪くなると補助用に利用するペースメーカー、これは最初は体内ではなく外に出して使うものでした。それが最近は、羊だとか牛の心臓を利用して、人工心臓にして、血液を流して、しまいには、体の中で動かすようになった。だんだん外でやる機械が人間の体に戻され始めているんです。肝臓も、胃も、すべて体内に戻されてきた。何で脳の補助道具である計算機だけ頭に戻さないのか、疑問がわいてきませんか?

―― え!?

佐々木 心臓も機械で動かせる時代ですよ。材料が体に合えば、電卓だって体内に入るでしょう。人間の細胞で計算機を作れればね。

―― なるほどね。怖い気もしますが。

佐々木 要は材料が大事だということです。真空管から半導体に転換して、半導体は今はシリコンなどで製造しているけれど、材料革命をしないと一歩進まないということです。シリコンでは体の中には入らない。脳にはつながりませんよ。少なくとも。

―― その素材を変えて体内に半導体を埋め込むというのは、リアルな研究なんですか?

佐々木 もちろん。年齢をとると記憶が衰えていくでしょう。だから、メモリだけでも入れておきたいですよね。記憶がまず入って、それから計算機能を体内に入れられれば完壁だね。それから、ものを作り出すクリエイティビティーも入れておきたいし。

―― 現在ナノテクノロジーも手がけられていますが、それはそのあたりから。

佐々木 そうです。そのためには材料を研究しないといかんと。

―― それはいつ頃から考え始めたのですか。

佐々木 シャープで電卓を手掛けた頃から。「小さくしろ、小さくしろ」と言ってきた。今はポケットに入る大きさになったんだから、次は脳へ入れと思った。

―― 佐々木さんが設立された、国際基盤材料研究所という名前はそこから……。発想は電卓を開発された40年近く前からあったと。

佐々木 そう。電卓どころか大型機だって脳の中に入れられる可能性がありますよ。これから量子コンピュータや分子コンピュータの時代になりますからね。材料さえ変われば。分子コンピュータは根本的に大脳の中の細胞のような有機材料を使って実現するとしたら、脳にも入るかもしれない。有機ELディスプレイがすでに実用化されていますが、間もなく有機トランジスタも出てきます。

―― 有機トランジスタ?

佐々木 有機ELと基本は同じです。有機的な材料で、今のトランジスタと同じ働きをする。

―― 今、一番情熱を持って取り組んでおられるのは?

佐々木 ナノテクノロジー。90年代前半から興味を持っています。これには無限に用途があります。ナノというのは、10億分の1を表わす単位ですが、ナノテクノロジーは要するにそのレベルまで素材を微細化する技術なんです。たとえばアルミにこれを施せば、ものすごいエネルギーを引っ張り出すことができる。実用化できれば、やがてコンプレッサは要らない、音も出ない冷蔵庫を作ることだって可能でしょう。

―― ペルチェ素子のようなものですか。

佐々木 もっと安くできる。

―― そういうプロジェクトが、佐々木さんの周りで現在たくさん走っているのですか?

佐々木 ええ。ほかに、アナログとデジタルをミックスした信号の研究もやっています。

―― 音楽CDとレコード盤とでは、互いに表現しきれない信号があるというようなことですか。

佐々木 それに近い。アナログのノイズがありますよね、波が。片やデジタルのノイズがあって、両方を表現しないと本当の音にはならない。デジタルは0か1かで明確な結果を出す性格の信号で、アナログは情緒というか曖昧な表現にすぐれている。両方とも完全にリアルではないということですね。

―― 今、エンジニアの視野は、そこまでいく余裕があるんでしょうか?

佐々木 ないかもしれないですね。結局、人間は刺激がないと成長しない。電卓をやって、初めてそれがわかったんですよ。私も。

半導体産業が、“軽薄短小”という流行語を生み出したことは記憶に新しい。“重厚長大”と対比的に作られた造語で、まず、“軽薄短小産業”という言葉があった。

辞書では「コンピュータなどの新たな技術革新により、製品が小型で比較的小規模な投資でも大きな付加価値を生み出す産業」(平凡社『マイペディア』)とある。

チップさえ組み込めれば、マンションメーカーであっても、電卓でもLSIゲーム機でも何でも作れたインパクトが伝わってくる。実は、“軽薄”も“短小”も、かならずしも語感がよいわけではなく、すこしばかり揶揄するような感触の言葉遊びだったと思う。いうまでもなく、その半導体や液晶を作ることは、軽薄短小とはほど遠い世界だったわけだが。

佐々木正氏は、そんな半導体の可能性にいち早く気づいた一人かもしれない。そして、“安さ”が、この分野の最も本質的な特質の一つであることを真っ先に実践してみせた。やがて、半導体技術によって、“軽く”、“薄く”、“小さく”作られる製品スタイルのことを“軽薄短小”と呼ぶようになる。シャープのカード電卓は、その代表的な例であり、それまで以上に日本製品のトレードマークとなっていく。

実際に、お話をうかがって感じたのは、佐々木正氏が、けして合理主義者ではなく、コンピュータを作ろうというときの基本的な欲求をいまも持ち続けているということだ。それは、なんでもやってしまおうというポジティブな思考ともいえる。ロケット・ササキこと佐々木正氏は、いまも最新技術とその意味を追い続けながら、“まだまだいっぱい楽しいものがあるじゃないか”と語りかけてくるのだった。

佐々木氏が取り組んでいる研究の一つ、「デジタルとアナログの融合」については、脳の働きの部分を自ら図解して説明してくれた。

佐々木正氏には、その後も2005年に訪問してお話を伺っているが、いちばん記憶に残っているのは次のようなエピソードだ。米国の半導体メーカーを訪れた際に、あまりに日本企業がICを買いにくるので「日本人はチップを食べているのか?」と言われたというのである。いかにもアメリカ人的なユーモアによる発言だが、これは当時の日本を象徴する発言だといえる。1970年代後半から1980年代前半の日本では、「IC~」とか「マイコン~」という名称の製品が広く宣伝された。

それは、いまでいえばバズワード的に受け取られがちだが(buzzwordの日本での使い方自体が誤用といえるが)、実際に、それによって炊飯器はお焦げを作らなくなり、エアコンで風邪をひくこともなくなり、カメラがピンボケすることもなくなった。日本の家電や産業機器、エンターテインメント機器は世界を席巻していくことになる。ICやマイコンは、現在のAI(人工知能)に比べれば小さな「知」だが、佐々木正氏が、コンピューターは最終的に脳に入ると考えられたように、「知」はどんな途中段階でもこの分野の最終的な方向である。

私は、そんなふうにいまのAI時代との対比を感じたが、おそらく読まれる立場によって佐々木氏の言葉は違った価値を持つと思う。このインタビューに出てくる「どんどん時代の波に乗った商品をやらなくてはだめだ」という言葉もとても重要だ。一方、「会社経営はコマーシャルオリエンテッドであることが一つの原則」とも述べている。先端テクノロジーと、我々の生活や政府や社会、企業の経営とはどんな関係にあるのか? テクノロジーで仕事する人なら教えられることは多いはずだ。

この佐々木氏へのインタビューは『月刊アスキー』(2002年7月号)「世界初のLSI電卓から液晶まで、技術の基本は素材。素材次第でコンピュータは脳にも入る」(インタビュー:遠藤諭、構成:大槻眞美子)をもとに、加筆・再編集して『新装版 計算機屋かく戦えり』に収録したものです。

遠藤諭(えんどうさとし)

株式会社角川アスキー総合研究所 取締役主席研究員。月刊アスキー編集長などを経て、2013年より現職。著書に『計算機屋かく戦えり』、ホーテンス・S・エンドウ名義の『近代プログラマの夕』などがある。

Twitter:@hortense667Mastodon:https://mstdn.jp/@hortense667

この連載の記事

-

第30回

トピックス

『第九回技術書同人誌博覧会』が11月25日に開催 -

第29回

トピックス

「ChatGPTはどう変わろうとしているのか」を学ぶ講座、11月24日に開催 -

第28回

プログラミング+

U-22で経済産業大臣賞など4冠の中学生上原直人(15歳)さんに聞いた -

第27回

プログラミング+

教育研究家とケンカして作った子どもプログラマー向けキーボードとは? -

第26回

プログラミング+

まだ間に合う! SDLアプリコンテスト応募へ、サンプルコードを一挙公開!! -

第25回

プログラミング+

アプリ開発者のみなさま! SLDアプリコンテスト〆切迫る -

第24回

プログラミング+

クルマは巨大なIoTだ! SDLハッカソンレポート -

第23回

プログラミング+

PyCon JP 2018レポート~参加者1000名超!過去最大の規模で開催~ -

第22回

プログラミング+

『みんパイ』著者が、Pythonはなぜ流行ったのかを考える -

第21回

プログラミング+

イノベーションが強く求められている時代だからこそ「非エンジニアがプログラミングを学ぶべき」な理由 -

第20回

プログラミング+

プログラミング言語「Kotlin」でAndroidアプリ開発を始めよう! - この連載の一覧へ