使える超並列マシンとして評価を得た

影の立役者「CRAY T3E」

CRAY T3Eは2年後の1995年にリリースされた。違いはいくつかあり、まずプロセッサーはより高速なAlpha EV56に切り替えられた。連載291回の最後でも少し触れているが、4命令同時発行のスーパースカラー構成で、プロセスは0.35μmのCMOS6を利用している。

動作周波数はいくつかあり、最初にリリースされたT3E-600が300MHz、次いで450MHzのT3E-900、600MHz駆動のT3E-1200とその改良型のT3E-1200E、675MHzのT3E-1350までが最終的に用意された。

いかにプロセスを微細化したとはいえ、ここまで動作周波数をあげるともちろん空冷では追いつかないため、液冷オプションも用意された。トーラス構造も変更され、例えば1024PEの構成ではX/Y/Xはそれぞれ8/16/8ノード構成という、3Dトーラスらしい構成が取れるようになった。

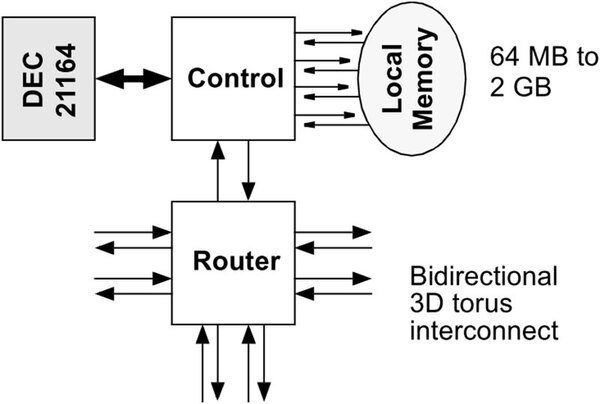

また、T3Dでは2つのプロセッサーで1つのノードを構成していたが、T3Eでは1プロセッサーが1ノード構成になっている。

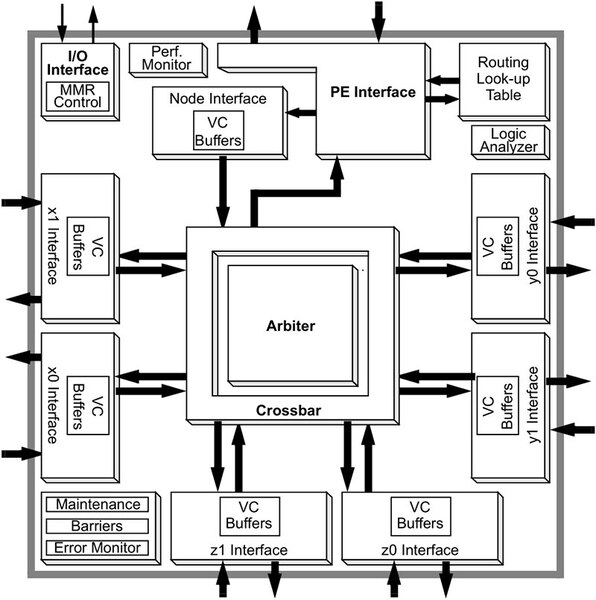

ハードウェア的に肝となるのはプロセッサーよりもむしろ上の画像に出てくるRouterの部分で、論文によれば375MHzで動作、1本のリンクはおおむね500MB/秒の帯域を持つとしている。

隣接ルーター間の通信はおよそ3クロック(40ナノ秒)、エンドポイント同士、つまり2つの隣あうプロセッサー間は10クロック(133ナノ秒)で通信できるとしており、これはかなり高速な部類に入る。

このT3Eに関しては、ソフトウェア側の開発もだいぶ進んだことで、T3Dの頃に比べて若干性能も改善した。

TOP500の結果をいくつかピックアップしてみると、NASA/ゴダード宇宙飛行センターの1356ノードのシステムは理論性能813.60GFLOPSに対して実効性能525.00GFLOPSで64.5%、米陸軍HPC研究センターの1084ノードのシステムでは1300.80GFLOPSに対して892.00GFLOPSで68.6%と、このあたりはあまり改善されたように見えない。

ところが、もう少し小規模なところでユーリッヒ研究センターの540ノードのシステムは324.00GFLOPS/234.00GFLOPSで効率72.2%、マックス・プランク研究所の812コアのシステムでは487.20GFLOPS/355.00GFLOPSで効率72.9%と、ノード数が増えている割には効率も高まっており、絶対性能そのものの引き上げと相まって、科学技術計算には使えるシステムになったという評価になっている。

例えば1998年にBerkelay Labが出したリリースによれば、もともとインテルのParagon向けに書いたシミュレーションコードをT3Eに移植することで、1024原子の鉄の金属磁性のシミュレーションを最大1.02TFLOPSで実行できた(ノード数は1480)としており、「使える超並列マシン」としての評価がついた。

もっとも絶対的な販売数はそれほど多くなかったため、T3Dの分まで加味して考えると開発費は回収できたにしても、大ヒットしたという状況からは遠かったのは事実だ。

ただここで得た知見、特にT3EのRouter ASICは、RedStormのSeaStar SoCの元になったチップであるし、T3Eで実装されたUNICOS/mk(T3D向けのUNICOS/MAXの発展型)はその後Linuxに移植され、CRAY XTシリーズでも利用されることになった。

その意味では、RedStormの成功やその後のCRAY XT/XCシリーズの基礎がこのT3D/T3Eとも言えるわけで、現在までCRAY Inc.が生き残れることになった影の立役者でもある。その意味では、保険的な発想で開発を始めた当時の経営陣に先見の明があった、ということかもしれない。

この連載の記事

-

第864回

PC

なぜAMDはチップレットで勝利したのか? 2万ドルのウェハーから逆算する経済的合理性 -

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 - この連載の一覧へ