インテルにはもうひとつ思惑があった。同社は1996年に鳴り物入りで「AGP 1.0」を発表すると同時に、これに対応した「Intel 440LX」「Intel 440BX」といったチップセットを発表したものの、グラフィックスカードベンダー側の反応は今ひとつであった。そこでAGPのてこ入れを行なうために、それなりの性能を持つAGP対応の、3Dグラフィックカードが必要だったという事情もある。

C&T側の思惑はどうだったのか? というのは、正直もう藪の中である。82C441は世界最初のVGA互換チップでもあり、幅広く売れた。例えば、ATIが初期にリリースした「VIP VGA」というグラフィックチップの中身は、82C441そのものだったりする。ただし、所詮は「単なるVGA互換チップ」であった。同社はその後、「82C45x」というSuperVGAチップもリリースするが、DOSの時代はともかくWindows環境に対応した2Dアクセラレーション機能は、事実上皆無だった。

C&Tはその後、「CT643xx "WinGine"」チップを開発するが、これはISAでもVL-BusでもPCIでもない、独自のローカルバスが必要とあって、PC市場ではまったく売れなかった。面白いのは、あのNeXTStepがWinGineに対応したことである。結果としてNeXTStep環境では最速のビデオチップだったので、黒歴史入りはしなくて済んだというあたりか。それに続いて、改めてPC向けに「CT655xx」シリーズを用意するが、これはノートPCあるいはバリュー向け低価格製品で、少なくともハイエンドグラフィックに関しては完全に乗り遅れていた。

そういう状況だから、C&TがReal3Dと組んで3Dグラフィック市場に乗り出せれば、面白いことになると考えても無理はない。少なくとも、これによって2Dグラフィックに関する部分のライセンス料が入るだけでも、十分元が取れると思ったのかもしれない。

前評判は高かったIntel 740

ところが実態は……

理由はともかく、そんな事情で3社により「Auburn」というコード名で開発されたグラフィックチップは、1998年1月に「Intel 740」として発表されることになる。実のところIntel 740は前評判が非常に高かった(これはインテルのマーケティング能力の賜物と言ってもいいだろう、関連記事)。製品が登場したら、既存のグラフィックチップベンダーのいくつかは廃業に追い込まれかねない、といった話まで出ていた。

それが蓋を開けたらどうなったか? と言えば、まるで期待外れであった。非常にラフに言うと、Intel 740カードの性能はNVIDIAが1997年に発表した「RIVA 128」よりやや遅い程度でしかなく、同じく1998年に発表されたNVIDIAの「RIVA TNT」には、まるで及ばなかった。

この理由は何か? 一言で言えば設計の古さだろう。3Dグラフィックは「HyperPipeline」なる構造をとると説明されたが、パイプラインの本数そのものは1本で、またグラフィック側のメモリーバス構成は64bit/100MHzでしかなかった。コアクロックそのものは未公表だが、ブロック図を見るとローカルメモリーコントローラーと3Dグラフィックパイプラインに同じクロックソースから供給されているように見えるので、おそらくこちらも100MHzと思われる。

これをRIVA 128と比較した場合、コアクロックは同等だがRIVA 128のメモリーバス幅は128bit(だからRIVA 128という名称)であり、ここで明らかに見劣りする。恐らく小さなトライアングルを多数描画なケースでは、メモリーよりも3Dパイプラインがボトルネックになるので、この場合はおおむね同等になる。だが、大きなトライアングルを描画するケースでは、今度はメモリーバスがボトルネックになりやすいので、ここで性能差がつくことになる。こと構成だけ考えれば、RIVA 128よりやや遅いという評価は非常に妥当である。

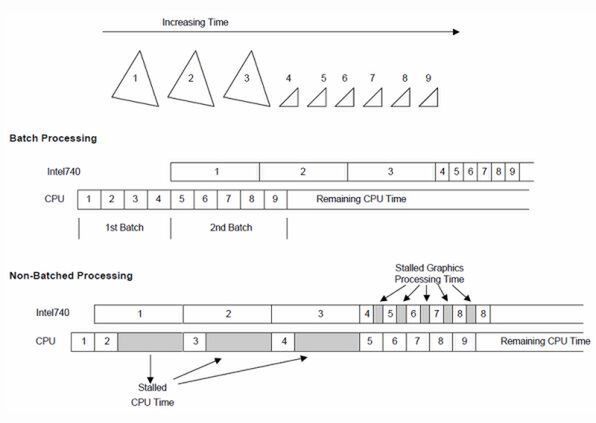

Intel 740で誤算だったのは、AGPの効果がほとんどなかったことだろう。AGPは要するに、テクスチャーデータをメインメモリーからグラフィックスカードのローカルフレームバッファに送る際に、PCIバス経由よりも高速に転送する仕組みである。Intel 740はAGP 2X(最大533MB/秒)の転送に対応していた。そのため、例えばゲームが動作中にテクスチャーをメモリーから読み込むシーンがあれば、明確に高速化が可能だった。

ところが、実際にゲーム中でそんなことをしたら、AGPだろうがPCIだろうが遅くてプレイに激しく支障が出る。そのためほとんどの3Dゲームは、描画を始める前に必要なテクスチャーをグラフィックスカード側のローカルフレームバッファにロードしておき、3D描画中はメインメモリーにアクセスしたりしない。こうした使われ方だとAGPに対応しようがしまいが、ほとんど性能差は出ないことになる。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ