Stable Diffusion入門 from Thailand 第38回

最新の画像生成AIは“編集”がすごい! Nano Banana、Adobe、Canva、ローカルAIの違いを比べた

2026年01月09日 13時00分更新

究極のコントロールと自由:ローカル編集AIにしかできないこと

ここまで見てきたクラウド型編集AIに対し、もうひとつの選択肢がローカル環境での編集AI運用だ。クラウド型が「お任せで仕上げてくれる」ことを重視するのに対し、ローカル型は「どう処理するかを自分で決められる」点に価値がある。結果のコントロールや再現性を重視する場合、この違いは無視できない。

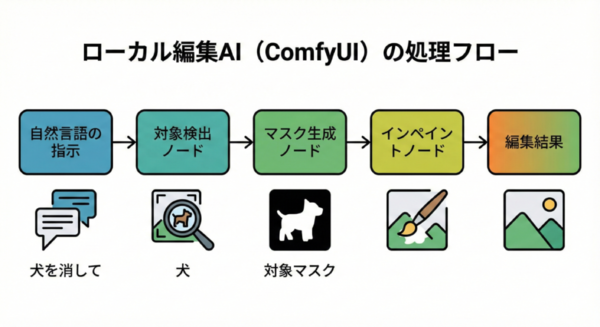

ローカル編集AIの代表的な使い方が、ComfyUIなどのワークフロー環境で、複数の処理を組み合わせる方法だ。ComfyUIでは、編集処理を「ノード」と呼ばれる部品単位で構成し、それらを接続することで編集の流れを作る。

たとえば「この人物を消したい」と指示すると、人物を検出するノード、編集範囲を切り出すノード、描き直しをするノードが順番に動作する。この一連の処理を、ノードを繋ぐようにして明示的に組み立てられる点が特徴だ。

かつて手作業をしていた「目で判断して、範囲を選んで、描き直す」という工程を、複数のモデルの連携として再現している形だ。一度うまく動く形を作れば、同じ編集を何度でも再現できる。クラウド型のように「一言で全部やってくれる」手軽さはないが、その代わり、編集結果のブレを抑えやすい。

一方で最近は、こうした複数モデルの連携を必要とせず、単体で編集処理を完結できるモデルも登場してきた。Qwen-Image-Edit-2511がその一例だ。生成よりも編集を主眼に設計されており、修正前後の一貫性を保ちやすい。人物が写った画像でも、何度か修正を重ねた際に顔や体のバランスが崩れにくく、編集作業を続けやすい設計になっている。

ローカル編集AIは、誰にとっても最適な選択肢ではない。環境構築の手間もあるし、クラウド型のような手軽さはない。ただし、編集結果の再現性を重視したい場合、特定の編集パターンを安定して回したい場合には、有力な選択肢になる。

そして、実務や創作の現場において無視できないのが「表現の自由度」だ。クラウドサービスには厳格なセーフティフィルターが存在し、意図せずとも生成や編集が制限されるケースが少なくない。一方、すべてを自己責任で運用するローカル環境では、そうした検閲を意識する必要がない。いわゆるNSFW(Not Safe For Work)なコンテンツを含め、あらゆる表現を完全にコントロールできる「最後の砦」としての側面も、ローカル派が根強く支持し続ける大きな理由の一つとなっている。

クラウド型とローカル型は競合するものではなく、利便性と自由度のバランスによって役割の違う道具として、今まさに併存し始めているのだ。

職人芸の「呪文」は終わる:AIは対話で整える「相棒」へ

ここまで見てきたように、画像生成AIの重心は「どう描くか」から「どう直すか」へと確実に移っている。これは単なる機能追加ではなく、作り方そのものが変わり始めていることを意味する。

正直に言えば、少し前までの画像生成AIは使うのがかなり難しい道具だった。頭の中にイメージはあるのに、それをそのまま引き出せるプロンプトが思いつかない。何十枚も生成しては捨て、たまたま当たりに近い一枚が出るのを待つ。初期のT2Iモデルは、どうしても「一発勝負のガチャ」になりがちで、制御するというより運に任せる感覚が強かった。

だが、生成後にある程度編集ができるようになってから、この感覚ははっきり変わった。まずは適当に出してみて、そこから「ここは違う」「この部分はもう少しこうしたい」と言葉で直していく。完成形を最初から当てにいく必要はなくなり、1枚の画像を起点に、徐々に詰めていく作業に変わった。

使っていて感じるのは、プロンプトの巧拙よりも、「どこが気に入らないか」をちゃんと言葉にできる能力のほうが結果に大きく影響するということだ。細かい呪文を書く能力よりも、違和感を見つけて指摘する力が問われる。画像生成が、いわゆる職人的なスキルから、かなり普通のコミュニケーション(言い換えれば国語力)に近い操作になってきたと感じる。

描画から編集へという変化は、画像生成AIを「完成物を吐き出す装置」から、「途中経過を一緒に整えていく相棒」のような存在へと位置づけ直す動きでもある。クラウド型とローカル型の使い分けが意味を持つようになったのも、この前提があってこそだ。

「相棒」に何を求めるかによって、選ぶべき道具は変わる。クラウド型は、編集のプロセスをAIに委ねる「察しのいい秘書」だ。ユーザーは結果だけを指示すればよく、手間をかけずに魔法のような修正が得られる。対してローカル型は、編集のプロセスを自分の手に取り戻すための「職人の道具」だ。どのモデルを使い、どう手順を組むか。そのワークフローを自分でコントロールできるため、プロの現場で不可欠な「結果の一貫性と再現性」を担保できる。

手軽にAIへお任せしたいのか、あるいはプロセスの主導権を握りたいのか。画像生成が「直す作業」になったことで、そのインターフェースの選択が、実務上の決定的な差として立ち現れてきたのである。

画像生成AIは、完成を目指すためのツールから、思考や試行錯誤そのものを支える道具へと変わり始めている。個人的には、ようやく「付き合える道具」になってきた、というのが率直な実感だ。いま起きている変化は、まだその入口に過ぎない。

この連載の記事

-

第40回

AI

Suno級がローカルで? 音楽生成AI「ACE-Step 1.5」を本気で検証 -

第39回

AI

欲しい映像素材が簡単に作れる! グーグル動画生成AI「Veo 3.1」の使い方 -

第37回

AI

画像生成AIで比較!ChatGPT、Gemini、Grokどれを選ぶ?得意分野と使い分け【作例大量・2025年最新版】 -

第36回

AI

【無料で軽くて高品質】画像生成AI「Z-Image Turbo」が話題。SDXLとの違いは? -

第35回

AI

ここがヤバい!「Nano Banana Pro」画像編集AIのステージを引き上げた6つの進化点 -

第34回

AI

無料で始める画像生成AI 人気モデルとツールまとめ【2025年11月最新版】 -

第33回

AI

初心者でも簡単!「Sora 2」で“プロ級動画”を作るコツ -

第32回

AI

【無料】動画生成AI「Wan2.2」の使い方 ComfyUI設定、簡単インストール方法まとめ -

第31回

AI

“残念じゃない美少女イラスト”ができた! お絵描きAIツール4選【アニメ絵にも対応】 -

第30回

AI

画像生成AI「Midjourney」動画生成のやり方は超簡単! - この連載の一覧へ