「自分たちの業務に特化したAIを作りたい」 ―― 現在、あらゆる企業が欲しているだろうAIアプリ。実際に開発を検討するとセキュリティや専門知識といった壁が立ちはだかる。自治体である神戸市も、同様の悩みを抱えていた。

神戸市は、全庁的に「Microsoft Copilot」を導入し、まずはAIを活用する取り組みを進めてきた。同市が次のステージに進むために目をつけたのが、オープンソースのAIアプリ開発プラットフォームである「Dify」だ。同基盤で“安全で手軽な実証環境”を整備し、現場主導による「AIアプリ内製化」への第一歩を踏み出している。

神戸市がDifyを実証環境として選択した理由は2つある。

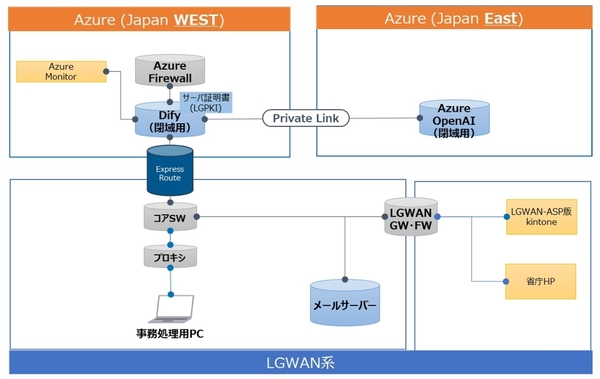

ひとつ目は、多様なAIを選べる「自由度」と「安全性」だ。Difyは、特定のLLMに縛られず、様々なモデルやサービスと自由に接続できる。神戸市は、現在、入力した情報がAI学習や監査の対象にならないよう「Azure OpenAI Service」や「Vertex AI(Google Cloud)」を中心に利用している。その上で、神戸市が契約するAzureテナント上にDifyのサーバーを構築し、そこから各種AIサービスを接続することで、安全性に配慮した実証環境を整えた。

2つ目の理由は、低コストかつ気軽に試せる「柔軟性」だ。様々な業務でのAI活用を検討するには、アイデアや仮説の検証に高額なコストをかけられない。オープンソースであるDifyであれば、コストを抑えつつ、事業者に委託するよりもスピーディに現場のアイディアを検証できる。

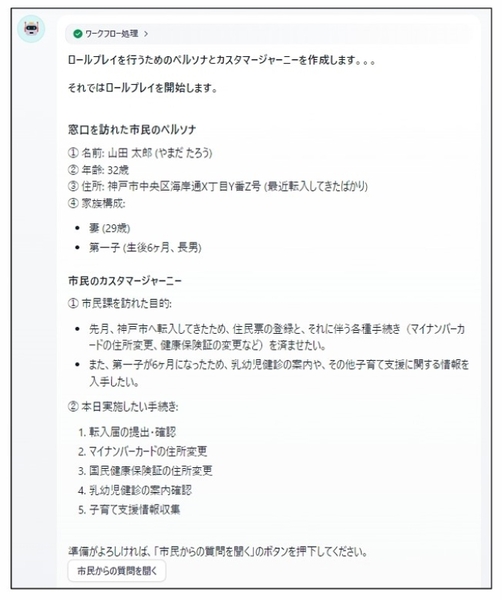

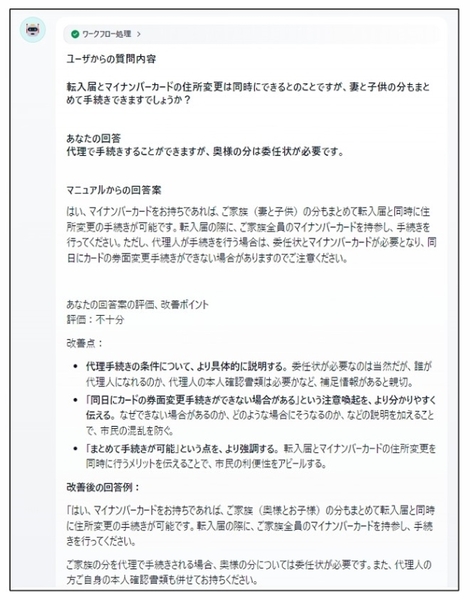

こうした実証環境下で、プログラミング知識のない職員が作り上げたのが、「市民課窓口の応対ロールプレイボット」だ。“AIが市民役と研修講師役を一人二役でこなす”、窓口応対のトレーニングアプリである。

トレーニングの流れは、AIがまず、来庁した市民のペルソナ(名前、年齢など)と来庁目的を自動生成。その仮想市民が、具体的な質問を投げかける。

それに対して、研修者は、実際の窓口応対と同じように回答を入力。それに対して、応答マニュアルを基にした模範解答と評価・改善ポイントを具体的に提示するといった流れだ。

このアプリは、Difyの機能を組み合わせることで、プログラミング不要で開発されている。こだわりのポイントは、「会話変数(対話の文脈や状態を保持する仕組み)」を活用し、同じ質問を繰り返さないことだ。実用化するには改善が必要だが、AIアプリの可能性を確認できたという。

今後神戸市では、Difyでの実証の成果を踏まえ、より多くの職員が安全かつ自由にAIアプリ開発を試せる環境を整備していく。具体的には、Azure上のDifyの環境と庁内ネットワークを、閉域回線で接続。これにより、ネットワーク環境に三層分離の「αモデル」を採用する同市において、安全に生成AIサービスを利用できる。

こうした環境が整い次第、各部署への配置を進める「DX推進リーダー」を中心に、現場の課題を解決するAIアプリの試作を推進する計画だ。