IBMより先にパソコンを発売した“半導体からAIまで”のエンジニアリング企業

「日本の知名度が課題」 Appleと同年創業、いまは22万人が働くインド・HCLTechの実力

2025年04月28日 09時00分更新

マイクロソフト会長兼CEOのサティア・ナデラ氏、Google/アルファベットCEOのスンダー・ピチャイ氏、IBM会長兼CEOのアービンド・クリシュナ氏――。彼らを筆頭に、近年、グローバルIT企業のリーダー層にインド出身の人物が目立つようになった。

同じように“インド出身のIT企業”もいま、変化を遂げながらグローバル市場で存在感を示すようになっている。その1社である大手ITサービス/エンジニアリング企業、HCL Technologies(HCLTech)のスワパン・ジョリー氏は、インドIT業界の変化をこのように表現する。

「インド全体のIT産業従事者は580万人以上おり、ITプロジェクトの年間売上規模は3000億ドル(およそ42兆円)に迫る勢いだ。そして現在のインドIT業界は、かつての“海外企業のサポート役”“IT労働力の供給源”から“イノベーションの発信源”へと、役割を大きくシフトさせつつある」(ジョリー氏)

欧米のIT企業と比べて、インドIT企業の知名度は低い。オフショア開発ビジネスなど、限られた側面しか知らない人も多いだろう。2025年現在の実力はどうなのか。今回はインドのHCL Technologies(HCLTech)本社を訪問し、インドIT産業の変化や展望、日本市場での成長戦略を聞いた。

インド初の国産パソコンを開発、“コンピューターの民主化”に貢献

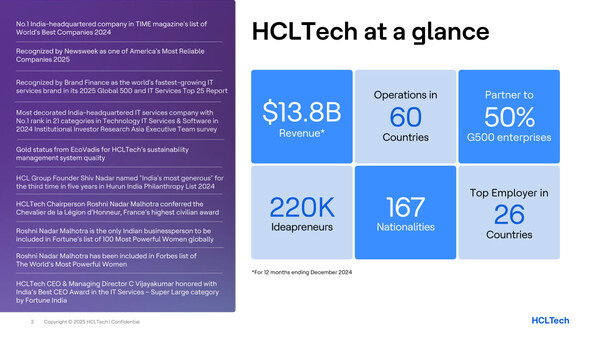

HCLTechは今年(2025年)、上場から25周年を迎えた。現在のグループ従業員数はおよそ22万人、60カ国でビジネスを展開しており、2024年の売上高は138億ドル(およそ2兆円)という規模だ。

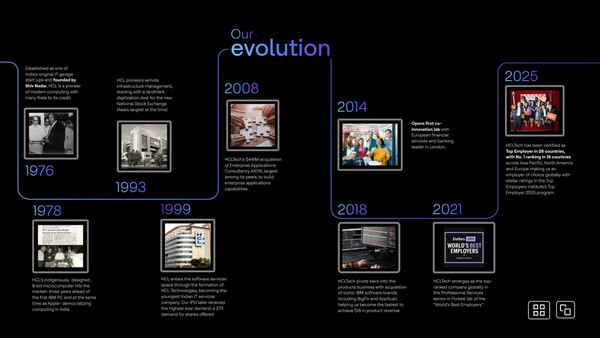

巨大なグローバルIT企業となったHCLTechだが、その源流は、およそ50年前の1976年までさかのぼる。その歴史をたどると、インドIT業界がどのように役割をシフトさせてきたのかの変遷も分かるだろう。

1976年当時、コンピューターと言えばまだメインフレームやミニコンという時代であり、インドでそれに触れられる人はごくわずかだった。大学で電子工学を学び、電子計算機の販売ビジネスを手がけていたシブ・ナダール(Shiv Nadar)氏は、「インドの一般家庭にもコンピューターを届けたい」と考え、この年、「Hindustan Computers Limited」というガレージ企業を立ち上げる(Hindustanはインドを表す)。現在の社名にある「HCL」は、この頭文字を取ったものだ。

ちなみに同じ1976年、米国では「Apple Computer」というガレージ企業が創業している。もちろん、これは現在のApple社である。

HCLでは1978年、インド初の国産8ビットパソコン「HCL 8C」を発売した。まだ個人の手が届くような価格ではなかったが、海外製メインフレームなどと比べれば圧倒的に安価であり、研究/教育機関、政府省庁、大手/中堅企業などに広く普及したという。

なお、HCL 8Cが発売された1978年は、日本でヒットした「NEC PC-8001」(1979年)の前年、IBMが初めて“パーソナルコンピューター”の言葉を掲げた「IBM PC 5150」(1981年)の3年前である。Appleの「Apple II」(1977年)と同じ時期に、HCLはインドで“コンピューターの民主化”を推進していたわけだ。

HCLはその後も「HCL Busybee」「HCL Workhorse」「HCL Infiniti」といったPCシリーズを発売し、こうしたPCは企業や教育機関、そして個人に普及していった。筆者の想像でしかないが、冒頭で挙げたインド出身のIT企業トップたちも、学生時代にはHCL製パソコンでプログラミングを学んだ経験があるかもしれない。

「創業当初から、ナダールは3つのビジョンを持っていた。『インドの一般家庭にテクノロジー(コンピューター)を普及させる』『インドの教育のあり方を変え、インドの労働力の高度化に貢献する』、そして『インドで働く人々の、よくある課題の解決をサポートしていく』という3つだ」(ジョリー氏)

ソフトウェアビジネスの成長、イノベーションへの注力

HCLに次の転機が訪れたのは1993年だった。インド政府による大規模な行政IT化プロジェクトの一環として、当時アジア最大規模だったボンベイ証券取引所のプロジェクトを受注し、その後に発展するソフトウェアビジネスの礎を築いた。それに続いて、インド国立証券取引所(NSE)の証券取引システムなども受注している。

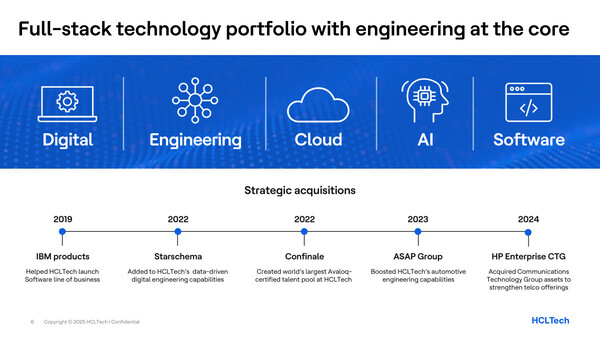

1999年には社名をHCL Technologiesに改め、2001年に上場。2008年には、SAPの導入コンサルティングなどを手がける英国のAXON(アクソン)を買収。さらに2019年には、IBMから「Notes/Domino」などのソフトウェア製品を買収するなどして、エンタープライズ向けソフトウェアビジネスを拡大していく。なお、近年では2024年、Hewlett-Packard Enterprise(HPE)のテレコム関連事業(OSS/BSS関連)も買収している。

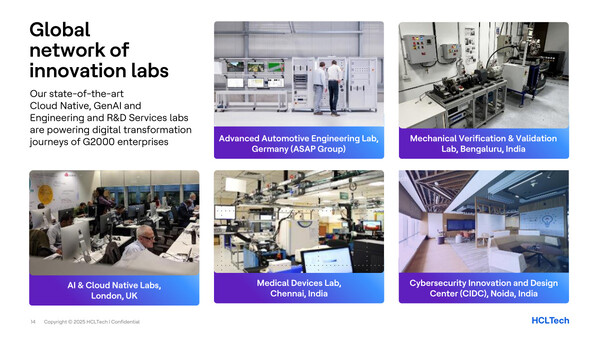

2010年代にはもうひとつ、現在のHCLTechの動きにつながる出来事があったという。2014年、ドイツ銀行と共同で、金融サービスのDXを推進する「コ・イノベーションラボ」をロンドンに開設したのだ。「HCLはこのころから、『テック領域におけるイノベーター』として認知されるようになってきた」とジョリー氏は振り返る。

金融、通信、製造といった業界の顧客企業と展開する共同ラボ、HCLTech単独で運用するラボを合わせ、同社は現在グローバルで60カ所のイノベーションラボを持つ。

創業時のガレージ企業から、現在の巨大IT企業にまで成長したHCLTechだが、エンジニアリングやテクノロジーを重視する企業姿勢は、一貫して変わっていないという。

「HCLTechは現在でも、非常に明確な目的意識に基づいてビジネスを行っている。単に優れたIT人材を供給することではなく、『顧客の課題解決』を目的とした企業だ」(ジョリー氏)

同社では「Supercharging Progress(進歩を加速させる)」というブランドメッセージを掲げており、そのひとつとして顧客企業におけるデジタル変革の加速を目指している。

そのために、顧客企業とのリレーションシップは長期に渡ることが多い。「多くの顧客企業とは10年以上の付き合いがあり、20年以上に及ぶ場合もある。関係が長くなればなるほど、より強固なリレーションシップに発展する顧客が多い」と、ジョリー氏は明かす。