4月1日といえば「エイプリルフール」である

かつて『月刊アスキー』は4月号に『年刊AhSKI!』という"エイプリルフール"ネタの別冊・綴じ込み付録を作っていた(通称『パロディ版』)。1980年代は、世界的にパロディというものが持てはやされた時期ではあった。

しかし、とりわけコンピューターユーザーの間で好まれていた傾向があるようにも思える。ややこじつけで言ってしまえば、コンピューターのプログラムというもの自体が、現実世界のパロディのようなものなのだ。

米国でも、月刊アスキーの提携誌だった『Computer Language magazine』は、広告に至るまでかなりしつこくほぼ1冊パロディで作られていたりした。このあたりに転載(?)された記事があるので興味のある方は参照されたい。

私は、1985年に月刊アスキー編集部に配属されたが、毎年、この年刊AhSKIが編集部に負荷を増加させていたことがなつかしい。その『年刊!AhSKI!』も『あ・すきい新聞』と名前を変えながら1988年の通巻7号をもって完結することとなった。そんな、毎年4月のエイプリルフールの特別編集だが、このシーズンになると思い出す通信社のニュース配信がある。

月刊アスキー編集部は、1990年代の半ばくらいまで、時事通信社などのファックスが入っていた。電子メールのない時代、大きなニュースがあると「ビビビ」とブザーが鳴って、ズズズズっとニュースが流れてくるのである。最初は「美空ひばり死去」などと大急ぎで手書きしたファックスが届いたと思うと、続報でしだいにニュースの詳細が伝わってくる。

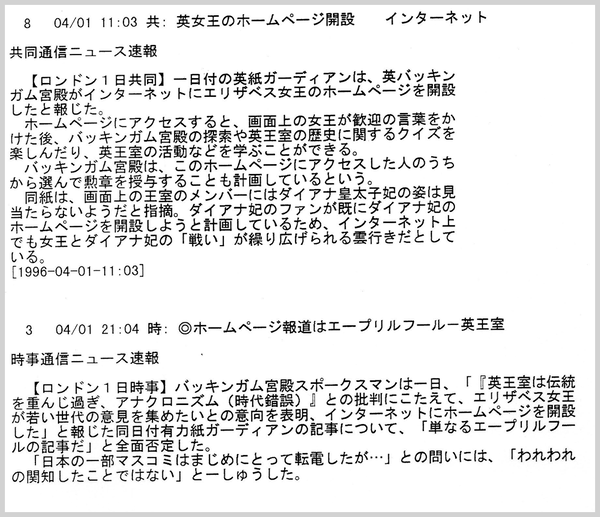

さて、思い出されるその通信社のニュース配信が次の2つ(正確には3つ)である。1枚目は、共同通信ニュース速報で「英女王ホームページ開設 インターネット」(1996年4月1日 11:03)とある。「【ロンドン1日共同】一日付けの英紙ガーディアンは、英バッキンガム宮殿がインターネットにエリベス女王のホームページを開設したと報じた(以下略)」とある。

それに続いて今度は時事通信ニュース速報(1996年4月1日 21:04)で、「【ロンドン1日時事】バッキンガム宮殿スポークスマンは一日、《『英王室は伝統を重んじ過ぎ、アナクロニズム(時代錯誤)』との批判にこたえて、エリザベス女王が若い世代の意見を集めたいとの意向を表明、インターネットにホームページを開設した」と報じた同日付有力紙ガーディアンの記事について、「単なるエープリルフールの記事だ」と全面否定した》とある。

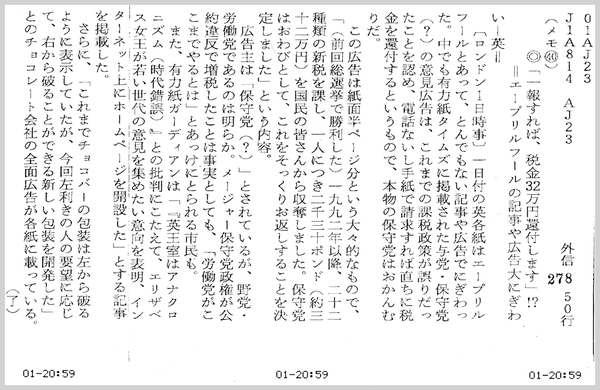

1996年4月1日の午前中の共同通信のニュースに対して、その日の夜21時に時事通信がその配信を否定するニュースを流したわけだ。しかも、時事通信の方は《「日本の一部マスコミはまじめにとって転電したが…」との問いには、「われわれの関知したことではない」とーしゅうした》などとフォロー取材までかけている。

これについては、これも時事通信のファックスと思われる「一報すれば、税金32万円還付します」!? =エープリルフールの記事や広告大にぎわい―英=」という配信でも《有力紙ガーディアンは「『英王室はアナクロニズム(時代錯誤)』との批判にこたえて、エリザベス女王が若い世代の意見を集めたい意向を表明、インターネット上にホームページを開設した」とする記事を掲載した》と伝えている。

翌1997年には英王室のホームページは開設

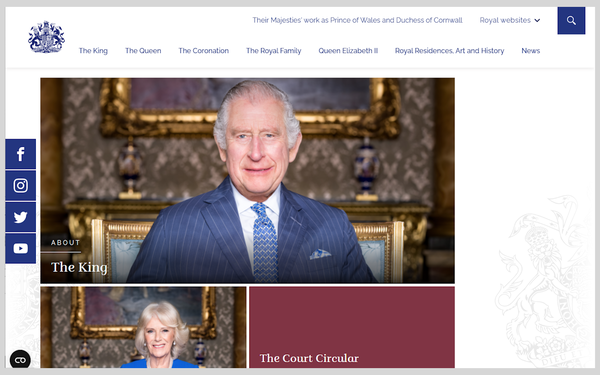

実は、これには強力な後日談がある。というのは、ホームページ開設がエイプリルフールねたとなった1996年の翌年である1997年には、英王室は本当にホームページ(British Monarchy Website)を開設したのである。インターネットのインパクトを知ることのできる出来事だ。なお、現在の「Royal.uk」のホームページは、2016年にリニューアルされたものである。

英王室のホームぺージの歴史については、Business Insiderの「9 ways Queen Elizabeth modernized the monarchy, from televising her coronation to writing her first Instagram post」(エリザベス女王が戴冠式のテレビ放映から初のインスタグラム投稿まで、君主制を近代化した9つの方法)という記事が参考になる。

遠藤諭(えんどうさとし)

株式会社角川アスキー総合研究所 主席研究員。MITテクノロジーレビュー日本版 アドバイザー。ZEN大学 客員教授。ZEN大学 コンテンツ産業史アーカイブ研究センター研究員。プログラマを経て1985年に株式会社アスキー入社。月刊アスキー編集長、株式会社アスキー取締役などを経て、2013年より現職。雑誌編集のかたわらミリオンセラーとなった『マーフィーの法則』など単行本も手がける。趣味は、カレーと錯視と文具作り。2018、2019年に日本基礎心理学会の「錯視・錯聴コンテスト」で2年連続入賞。その錯視を利用したアニメーションフローティングペンを作っている。著書に、『計算機屋かく戦えり』(アスキー)、『頭のいい人が変えた10の世界 NHK ITホワイトボックス』(共著、講談社)など。

X:@hortense667

Bluesky:https://bsky.app/profile/hortense667.bsky.social

mixi2:@hortense667

この連載の記事

-

第206回

プログラミング+

“宿題でAIを使いはじめる前”に、“AI的ゾンビ”(a-zombie)にならないための方法 -

第205回

プログラミング+

「電脳秘宝館・マイコン展」──Intel 4004“ナゾ基板”の正体と、日本最初の野球ビデオゲーム「ラスト・イニング」 -

第204回

プログラミング+

Geminiにタイ移住を命じられた――100日チャレンジからAI駆動生活へ、大塚あみさんインタビュー -

第203回

プログラミング+

「DGX Spark」は現代の「Apple II」である -

第202回

プログラミング+

マイコン誕生50周年の最後に「Apple 1」と『Yoのけそうぶみ』がやって来た! -

第201回

プログラミング+

秋葉原・万世書房と薄い本のお話 -

第200回

プログラミング+

11/2(日)ガジェットフリマと豪華ゲストによる変態ガジェットアワードが東京ポートシティ竹芝で開催 -

第199回

プログラミング+

現役“中学生”によって「変態ガジェットプロジェクト」が始動!! -

第198回

プログラミング+

「電脳秘宝館 マイコン展」で、あのマイコン、このパソコン、その原点を訪ねよう -

第197回

プログラミング+

伝説の玩具「アームトロン」に学ぶ——“1モーター×機械式ロジック”が切り拓いたロボット設計 -

第196回

プログラミング+

2025年問題とVHS 55,000本の運命――映画『キムズビデオ』 - この連載の一覧へ