クラウド活用の真の狙いは“ラグビーの発展”を見据えたメディア戦略

ラグビーのビデオ判定を遠隔地から、「クラウドTMO」日本ラグビー協会がデモ披露

2024年09月06日 15時30分更新

なぜTMOをクラウド化するのか? いくつものメリット

JRFUと2022年発足の新たな社会人リーグ、ジャパンラグビーリーグワン(リーグワン)は、ソニーの子会社であるスポーツテック企業のHawk-Eyeと提携してTMO、および脳振とうの確認を支援する「HIA(Head Ingury System)」を運用している。これらをクラウド化することでどのようなメリットがあるのか。

JRFUでメディア事業部門 部門長を務める室口裕氏は、ひとつめのメリットとして「コスト」を挙げる。試合会場への機材運搬と設置にかかるコストももちろんだが、レフリーが現地におもむくコストと時間の削減効果が大きい。あるレフリーによると「多い時は週に10試合」もあるという。遠隔からTMOができるようにすることで、例えば1試合目は現地で、2試合目は遠隔からのTMOと、1日に2試合を掛け持ちしても「体力的負担が軽減される」と期待を寄せる。

また、試合の映像がクラウドに蓄積されることにも潜在性を感じているという。「TMOを行うレフリーは、このジャッジでよかったのかと悩むことがよくある。クラウドに映像がたまることで、試合後に他のレフリーともレビューができる」と室口氏。このような、レフリー間でのナレッジ共有も狙いのひとつだ。

審判の正確性向上とどまらず、メディカル面での映像データの活用にも期待している。

近年、選手が装着しているマウスピースにはIoTセンサーが内蔵されている。これを使えば、選手どうしが激しくぶつかった際、どのくらいの衝撃があったのかというデータを取得することができるが、これを映像とリンクさせて分析することで、どのような状態でぶつかると危険なのかという理解が進む。選手の安全性確保に役立つわけだ。

ラグビー新リーグ普及に向けてメディア戦略の鍵を握るクラウド

そもそもJFRUがクラウドに着目したのは、遠隔からのTMO実施が動機ではなかった。「メディア戦略」だ。

2019年に日本でラグビーワールドカップが開催され、ラグビーには注目が集まった。2022年には、それまで"トップリーグ"という名称だった社会人リーグがリーグワンとして発足。「あなたの街から、世界最高をつくろう」という言葉をビジョンに掲げて、ラグビーのさらなる発展を目指している。

リーグの社会的認知を高めるためには、メディアが重要な役割を果たす。JRFUでは2022年のリーグワン立ち上げをきっかけに、リーグの公式映像制作に取り組んだ。それ以前は制作費を拠出しておらず、著作権がなかったため、映像を自由に活用できなかった。「SNSを使ったプロモーションを活発にできる土壌を作っている」が、その際に「クラウドならば簡単にメディアを共有しながら進めることができる」と室口氏は説明する。

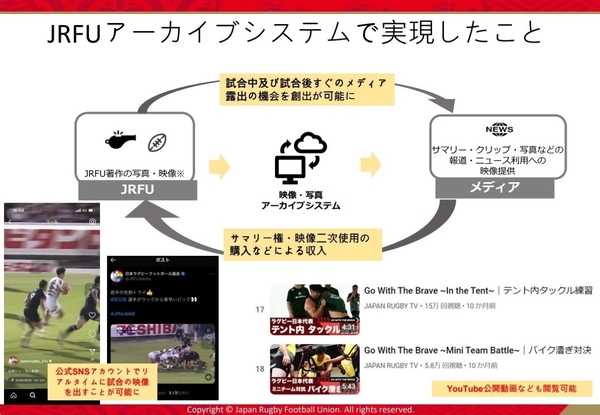

そうした考えの下で、JRFUでは「JRFUアーカイブシステム」を構築した。クラウドではAWSと手を組み、「Amazon S3」「Amazon EC2」、そしてライブ動画転送サービス「AWS Elemental MediaConnect」などを含む「AWS Media Services」を利用する。AWSのパートナーも巻き込み、リーグワンのWebサイトで試合の模様をライブ配信したり、一部の試合映像に英語のコメントを付け加えて海外の放送局に提供するといった取り組みを進めてきた。

なぜAWSだったのか。クラウド技術そのものよりも、「ソリューションを一緒に作ることができること」が選定の大きな理由になったようだ。「僕たちは技術に詳しくない。どうすればいいかわからないところに、いろいろなパートナーさんを紹介してもらえた」(室口氏)。

“やりたいこと”の青写真は描けている。クラウドなどの技術はその手段にすぎない。室口氏は技術について、「ひとつの商品を買うのではなく、色々なものを組み合わせながら作っていくことになる」と述べる。「今後も、我々がやりたいことの実現に向けてAWSをはじめとした技術ベンダーに手助けしてもらいながら進めていきたい」と意気込みを語った。