無停止型ftサーバーの後継カテゴリ、ミッドレンジモデルでは99.99999%以上の可用性を実現

NEC、Express5800シリーズで新カテゴリ「高可用性サーバー」2機種を発売

2024年06月19日 18時00分更新

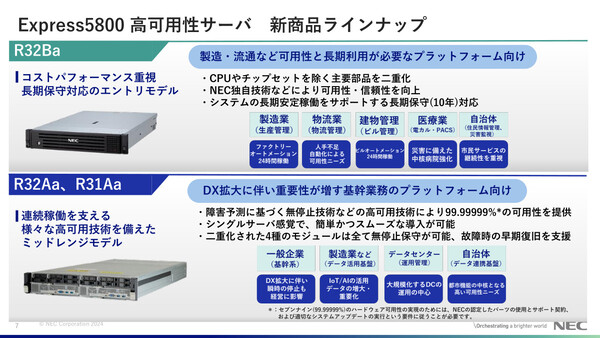

NECは2024年6月19日、PCサーバー「Express5800シリーズ」の新カテゴリ「高可用性サーバー」において、エントリモデル「Express5800/R32Ba」およびミッドレンジモデル「Express5800/R32Aa」(2ソケット)、「Express5800/R31Aa」(1ソケット)を発表した。ミッドレンジモデルでは、99.99999%以上の可用性(年間停止時間:約3秒以下)を実現するとしている。

高可用性サーバーは、これまでの「無停止型ftサーバー」の後継となる新たなカテゴリだ。主要なハードウェアコンポーネントの二重化や、障害の予兆検知機能、システムダウン回避技術などを採用することで、障害発生時の稼働停止時間を最小化する。同時に、通常のシングルサーバーと変わらないシンプルな運用、保守の実現にも配慮しているという。

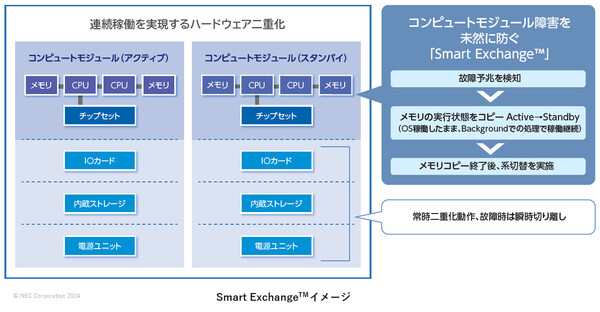

ミッドレンジモデルのR32Aa/R31Aaでは、CPUを含むすべてのハードウェアを4つのモジュール(コンピュート、I/O、ストレージ、電源)に分け、それぞれを二重化し、モジュールごとの無停止交換保守を可能にしている。

さらに、ミッドレンジモデルは「Smart Exchange」機能も搭載している。コンピュートモジュール(CPU、メモリ、チップセット)はActive-Standby方式で二重化されており、Active側のモジュールで障害予兆を検出した場合は、バックグラウンドでStandby側モジュールへメモリの実行状態をコピーして、実行系を切り替える仕組みだ。これにより、コンピュートモジュールの可用性を高める。

エントリモデルでは、CPUやチップセットなど故障率の低いパーツを二重化の対象から外すことで、可用性とコストパフォーマンスの両立を図っている。NECのハイエンドサーバー由来のシステムダウン回避技術(MCAリカバリ機能、I/Oエラーハンドリング機能)を、Express5800シリーズで初採用した。また最長10年の長期保守サービス、長期保守対応モデルも提供する。

エントリモデル(R32Ba-E2)は同日から受注を開始しており、出荷開始は6月28日。希望小売価格(税抜、最小構成)は256万8200円から。ミッドレンジモデル(R32Aa-M2、R32Aa-H2、R31Aa- E2)は12月から受注開始を予定しており、出荷開始予定は2025年1月。価格は個別見積もり。