広域分散配置された秘密計算サーバーでも「実用的な時間内」にAI分析処理が可能

NTT、IOWN APNで遠隔データセンター間の秘密計算処理を高速化

2024年06月12日 15時00分更新

NTTは2024年6月12日、遠隔地にあるデータセンターどうしをIOWNの「オールフォトニクスネットワーク」(IOWN APN)で接続することにより、広域に分散配置されたサーバーでも、秘密計算(秘密分散方式)による実用的なAI分析システムが構築できることを実証したと発表した。

今回の発表は、低遅延/大容量ネットワークであるIOWN APNの特徴を生かすことで、異なるデータセンターにあるシステム間での秘密計算を実用化可能にするもの。企業間のデータ連携活用を促すほか、郊外データセンターの活用も促し、災害対策やエネルギー利用を最適化する点でもメリットが見込まれるという。

従来比7分の1の時間で、分散データセンター間の秘密計算を実行

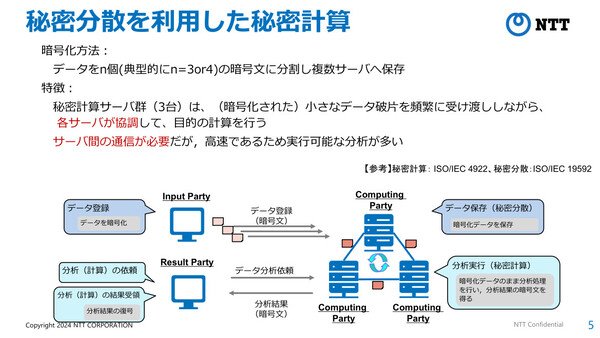

秘密計算とは、暗号化されたデータを復号することなくそのまま計算し、計算結果のみを出力する技術だ。機密情報や機微情報などを安全に分析処理することができる。この技術にはいくつかの方式があるが、今回の実証では「秘密分散」と呼ばれる方式が用いられた。

秘密分散方式の秘密計算システムでは、3つ(以上)のサーバーを利用し、暗号化した状態のデータを各サーバーに分散保管する。計算処理時には各サーバーが協調して、それぞれが持つ小さなデータ片をひんぱんに受け渡ししながら、目的の計算(分析)処理を行う。その結果、復号可能な計算結果が出力される仕組みだ。

NTT社会情報研究所の森田哲之氏は、社会全体でデータ活用を促進していくうえで、秘密計算技術が重要な鍵を握ることを説明する。

「データを活用したAIサービスが進展する一方で、個人のプライバシーや営業秘密に関わるデータは情報漏洩や不正利用の懸念があり、組織横断でのデータ利活用が進んでいない。秘密計算技術によって、データ保有者は安心してデータを提供でき、データ利用者はより多くのデータを活用した価値創造ができる」(森田氏)

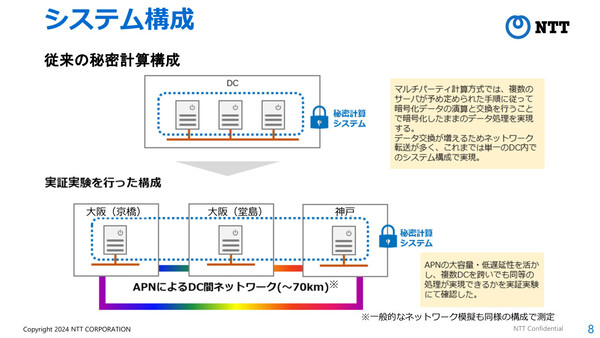

秘密分散方式の秘密計算システムは、高速な分析ができる一方で、サーバー間のトラフィックが大量に発生し、通信のレイテンシ(遅延)の影響も受けやすい。そのため、これまではすべてのサーバーをひとつのデータセンターに配置することが一般的だった。

今回の実証では、地域分散したデータセンターをIOWN APNでつなぎ合わせるかたちで、秘密分散方式の秘密計算システムを構築し、秘密計算を実行した。具体的には、NTT西日本が構築した京橋(大阪)、堂島(大阪)、神戸(兵庫)の3カ所のデータセンターをAPNで接続。10万件のダミーデータセットを学習対象とするAIモデルのトレーニングを行い、処理にかかる時間を計測した。

上述した京橋~神戸データセンター間はおよそ70kmの距離があり、一般的なインターネット接続で発生するレイテンシは18ミリ秒だが、APN接続によってそれが0.8ミリ秒まで抑えられるという。その結果、秘密計算による10万件のトレーニングも、インターネット接続時の処理時間(約157分)のおよそ7分の1の時間(約22分)で完了した。また、分散サーバーを同一データセンター内に配置して処理した場合(約15分)と比較しても、1.5倍程度の時間で抑えられたという。

同様に、データセットを50万件に増やした実験では、インターネット接続環境では13時間かかったものがAPN接続では約110で完了した。こうした実験結果について、森田氏は「インターネット接続では一晩かかる計算が、APNならば1営業日内に完了するため、試行錯誤を繰り返すことができる。実用的な時間内で、AIモデルの探索が可能になる」と説明した。

より具体的なユースケースの実験と課題解決を目指す

NTTでは、早い段階から秘密計算技術の可能性に着目し、研究開発に取り組んできた。現在は、国際的な標準化の取り組みにおいても主導的な役割を担っている。

「秘密計算技術そのものは1980年代から研究が進んでいたが、計算が低速であることが課題だった。近年、その課題が解決され、とくに秘密分散方式の採用によって実用的な速度になってきている。ただし、サーバー間でひんぱんな通信が必要になるため、遠距離データセンター間を接続した利用は、これまでは通信速度の観点から難しかった。IOWN APNでは、ネットワーク、端末、チップの中まで新たな光技術を導入することで低遅延通信や大容量通信が可能であり、超高速処理が実現できるため、これまでの課題を解決できると期待している」(森田氏)

今回、実用的な利用ができることが実証されたことを受けて、NTTでは今後、より具体的なユースケースを想定した検証や、実際の導入に向けた運用課題の解決に向けた共同実験などに取り組んでいく方針だ。

「東京~大阪間のような、さらに長距離のデータセンター間をAPN接続した環境での実験なども必要だと考えている。『手軽に秘密計算を行いたい』というニーズ、医療機関のように『機微なデータは手元に置いておきたい』というニーズにも対応したい。2024年度中には具体的なユースケースの実験を開始したいと考えているので、一緒にやりたいという企業にはぜひ参加してもらいたい」(森田氏)