労働力不足で脚光が当たる業界特化型SaaS、ベンダー座談会レポート

「バーティカルSaaS」市場で成功する秘訣とは? 先駆ベンダーのあゆみと苦労

2024年05月27日 08時00分更新

労働力不足は“マネージャー”や“売り手”から

ここからはバーティカルSaaSを手掛ける3社によるディスカッションが交わされた。最初のテーマは“人手不足”だ。

――(早船氏)まずは、それぞれの業界における労働力不足の現状について教えてください。

木村氏(インフォマート):飲食業界において、分かりやすく人手不足を加速させたのは新型コロナウィルス。外食の自粛により足が遠のき、売上が下がり、飲食店と取り引きする企業も痛手を被った。飲食業界は手元にお金を置かず、取引企業も含めて大きくしていく業界であるため、入口のお金がなくなると一気に影響が拡がる。

そうなると、雇用を続ける余裕がなくなり、自主的に契約社員やバイトを放出せざるえない。一番大きいのは、マネージャーである社員の仕事が増えること。管理・監督・マネジメントに加えて、現場の仕事もこなさなければならず、元々は現場で働いていた社員が多いため、頑張れば回せてしまう。そうした過酷な状況に立たされて社員が業界を出ていってしまうという“悪循環”に陥る。

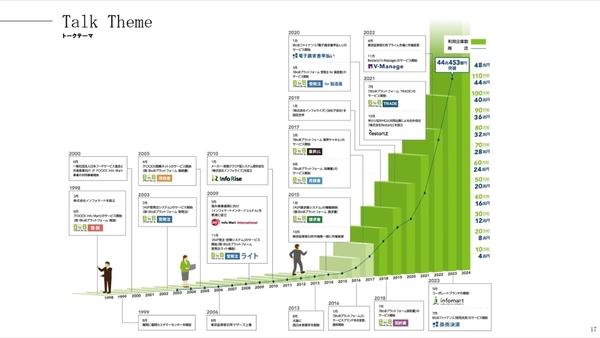

インフォマートも、各店舗や業態で共通の部分を電子化することで貢献し続けているが、コロナの影響はそれを上回った。

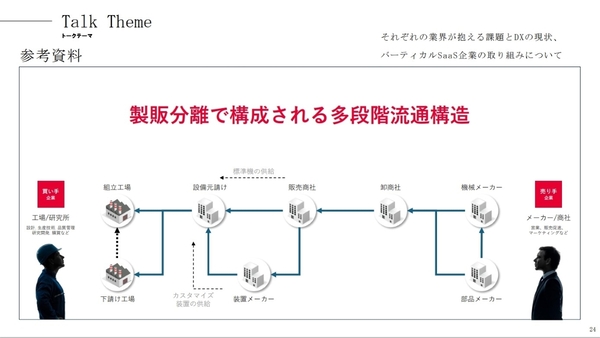

石原氏(アペルザ):製造業も人材不足がうたわれる業界ではあるが、ものづくりの領域はかなりIT化が進んでおり、今後の流通からマーケティング、販売までの“売り手”の人材不足が課題。製造業の3割が間接業務に携わるといわれ、取引の間に存在する商社なども含めると営業に関わる人は膨大になる。

製造業は、40代後半と平均年齢が高く、どの産業よりも先に営業不足に陥る可能性がある。製造業では、顧客管理やSFAの導入率が3%ほどで、人が介在して取引が成り立っていることの裏付けとなる。営業ひとつとっても他業界と異なるため、ホリゾンタルSaaSが入り込みにくい。

何故バーティカルSaaSは少ないのか?

――各業界、アナログであったり人を介した業務があって、そこに対してアプローチしている状況かと思います。実際にどのくらいアナログな業務が残存していたのでしょうか。

町野氏(ソーシャルインテリア):飲食業界はインフォマートさんのおかげでDXが進んでいるなど、解決するサービスの登場によるところもある。バーティカル向けのビジネスは非効率であるため、スタートアップが現れるまで放置されてしまう側面もあるのでないか。バーティカルは大変で、口で言うほど簡単ではない。知りつくしていないと入っていけない。

―― そもそもが、ITが苦手な人が多く、それを解決する主体も少ないという話ですね。

石原氏:レガシー産業は、マネジメント層に歴史があるゆえに、過去の成功体験を踏襲しやすくて、DXが進まない。ただ、外部環境の変化は、どの業界に対しても影響を及ぼすもので、部分的ではあるものの、DXを進めたのが新型コロナウィルス。例えば、FAXのために出社しなければならない現場を見るに見かねて、われわれが作ったのが“ウェブFAX”。急にひとつの業務だけデジタル化が進んで、そこが突破口になりえることもある。

木村氏:飲食業では、店内におけるDXは、運用やルールなどを改善しながら取り組まれてきたが、こと外のやり取りというのは急に仕事の価値が下がり、後回しになっていた。それがスタートアップにはチャンスということで、インフォマートはマッチングサービスの次に、商取引を攻めている。

また、バーティカルは、その業界を好きな人が集まるのが特徴。逆を言うと「飲食が好きで、飲食をやってきて、飲食を良くしたい」という人が集まってこないともたない。その業界が好きな人材と、業界と一緒になって成長していく必要があり、ビジネスチャンスはあるが、すぐに儲からないし、長い目でみる必要がある。

町野氏:マーケティング・営業の仕方もホリゾンタルとは全然違う。当たり前だが、業界に特化したやり方をとらなければいけない。いきなり知らない人が入っても大変なのがバーティカル。

バーティカルSaaSで成功する秘訣とは?

町野氏:バーティカルSaaSで成功するための秘訣は2つ。ひとつは、その業界が好きな人材をいかに採用できるかということ。もうひとつは、間に入る商社のような、業界のキーとなる企業に、いかに入りこんで、契約してもらうか。それができないと全然伸びない場合もある。

石原氏:私も成功する秘訣を2つ挙げると、ひとつ目は、業界解像度。バーティカルはホリゾンタルと比べて市場が小さく、シェアをとらなければいけない。シェアをとれるプロダクトを作るためには、当然ながら、業界のことを理解するのは必須。

もうひとつは、パッション。業界に特化すると時間がかかる。加えて、レガシーな産業においては、DXの浸透に時間がかかる。時間がかかっても諦めないパッションが必要になる。

木村氏:お二人とは別の話をすると、より長く市場に残るためには、価格も重要。上澄みの顧客だけ価格を変えるやり方は、売上や利益は上がるが、業界全体を見据えておらず、バーティカルでは受け入れられない。海外ベンダーがよく料金改定しているのに憧れるが、日本のバーティカルSaaSではなかなかできない。

あとは、元々業界にいる老舗のベンダーと一緒に取り組むこと。すでに入り切っている企業と同じものをつくるのではなく、一緒に何ができかを考える。後から参入する企業にも方向性を聞いた上で、できれば手を組んでいく。

――私もバーティカルSaaSの話を聞きますが、その中で共通しているのは“業界信頼”。ディスラプター(業界の破壊者)とみられないようにするのがバーティカルSaaSでは重要だという印象を持っています。

注目のバーティカルSaaSや業界は?

木村氏:商流に業界ごとの慣習がある業界は、大変だけれども標準になりうるチャンスがある。インフォマートでいうと、次は建設がターゲット。4年ぐらい従業員を育てながら、業界に入り込ませるといった準備を進めていく。システムもそうだが、人材も転換しやすいと考えている。

石原氏:製造業では空前のモノ不足なため、それをどうにかしようと購買のプラットフォームが伸びている。購買管理システムはシステムの安定性はすごいが、UIにまだ課題がある。“パンチアウト”とよばれる、使い勝手の悪い購買管理システムから外部のECサイトにつなげて、その情報を基に発注をするという世界が登場している。

町野氏:いちジャンルにつき、いちバーティカルSaaSが立ちあがるという持論があって、例えば車の中古市場向けのDX事業なども伸びている。ジャンルの名前が付くものであれば、すべて可能性がある。

石原氏:アペルザに限っていうと、他業界には拡げず、製造業に集中する。なぜ、地味な工場の取引に注目しているかというと、日本の未来を救う可能性があると信じているから。日本は少子高齢化で今後内需が縮小して、外貨を稼がなければいけない。アペルザは現在、国内で1万社近くの売り手を集めているため、海外の買い手とつなげるべく海外進出に挑戦したい。