単なる移行にとどまらないモダナイゼーションを志向、日本でもハンズオンセミナーを提供開始

レッドハット、VM環境「OpenShift Virtualization」のメリットを説明

2024年03月29日 16時00分更新

レッドハット(Red Hat)は2024年3月28日、一般提供を開始した最新版「Red Hat OpenShift 4.15」の新機能と、OpenShift上で仮想マシン(VM)を実行/管理できる仮想化環境「OpenShift Virtualization」についての記者説明会を開催した。

特にフォーカスしたのは、後者のOpenShift Virtualizationへの「移行戦略」についてだ。ブロードコム(Broadcom)のヴイエムウェア(VMware)買収が完了し、製品ラインアップやライセンス形態などに変化が生じていることで、既存のVMware vSphere環境から他の仮想化環境への移行を検討する動きが出てきている。実際、OpenShift Virtualizationも「(仮想化環境の)ひとつの選択肢として注目されはじめ、ここ数カ月は導入されるインスタンス数も急速に増えている」(レッドハット 岡下浩明氏)という。

米レッドハット 仮想化プロダクト管理担当シニアマネージャーのサチン・ムリック(Sachin Mullick)氏、同社 シニアプリンシパルテクニカルプロダクトマネージャーのピーター・ローターバッハ(Peter Lauterbach)氏

既存VMのモダナイゼーションを促すOpenShift Virtualization

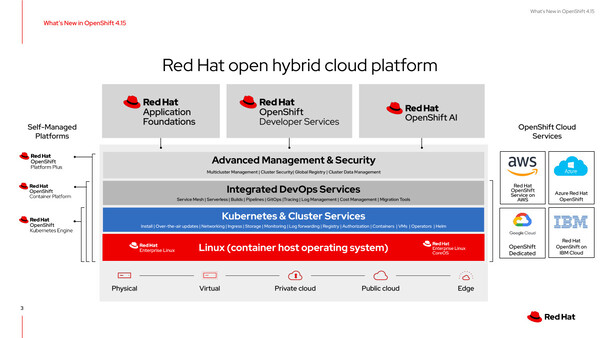

Red Hat OpenShiftは、Red Hat Enterprise LinuxとKubernetesをベースとして、DevOpsサービスや高度な管理/セキュリティサービスを追加したコンテナプラットフォームである。自社の物理環境や仮想化/プライベートクラウド環境、エッジ環境に導入できるほか、現在ではAWSやMicrosoft Azure、Google Cloud、IBM Cloudといったパブリッククラウドでも、OpenShift環境がマネージドサービスとして提供されている。

OpenShift Virtualizationは、このOpenShiftのコンテナとしてKVMベースのVMを実行/管理できる仮想化環境だ。具体的にはOpenShiftのOperatorとして提供されており、これをインストールすることで、コンテナ化されたワークロードと同じようにVMが運用できるようになる。もちろんLinux VMだけでなく、Windows VMも動作する。

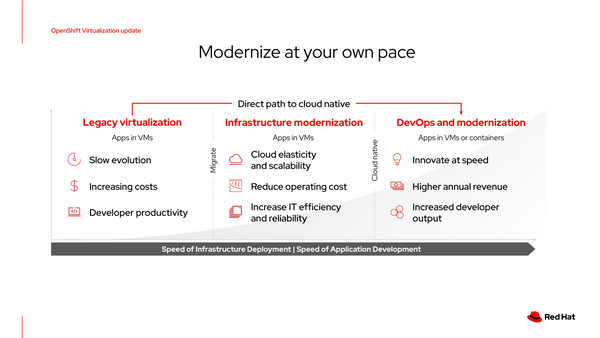

米レッドハットのサチン・ムリック氏は、近年開発されるモダンなアプリケーションはコンテナ化されているが、まだ7~8割のアプリケーションは仮想化環境にあるVM上で稼働しており、その仮想化環境を維持するコストが上昇していると指摘する。「われわれはOpenShiftを通じて、仮想化環境を維持するうえでの課題を解決できる」(ムリック氏)。

既存の仮想化環境をOpenShift Virtualizationにプラットフォーム移行することで、「クラウドの弾性(elasticity)や拡張性(scalability)が確保できるうえに、アプリケーションのモダナイゼーションも可能になる」とムリック氏は語る。レッドハットでは、単にVMワークロードを移行(リプラットフォーム)するだけでなく、その先のモダナイズ(あらためてコンテナ化を図るリファクタなど)までを容易なものにする点を、OpenShift Virtualizationの優位性だと考えている。

なおOpenShift Virtualizationでは、VMのマイグレーションツール「Migration Toolkit for Virtualization(MTV)」も提供している。ムリック氏は、MTVを使うことで、多数のVMをマイグレーションプランに沿って自動的に移行することが可能になると説明した。また、OpenShift Virtualizationと「Red Hat Ansible」を組み合わせることで、VMのプロビジョニング作業を自動化し、数分単位で展開可能にできると述べた。

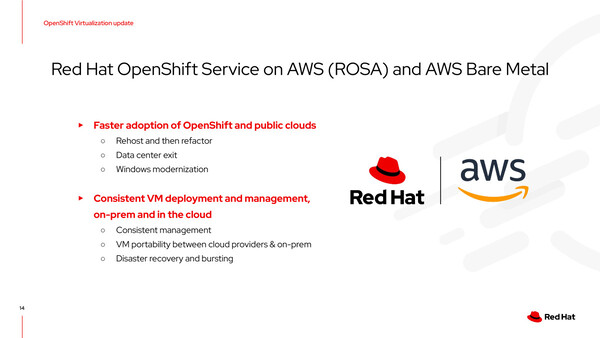

加えてムリック氏は、AWSで提供されている「Red Hat OpenShift Services on AWS(ROSA)」を活用することで、オンプレミス/データセンター/パブリッククラウドにおいて同じコンテナ/仮想化環境が展開できるハイブリッドクラウド環境になると説明した。

OpenShiftへの移行で「クラウドネイティブなオペレーション体験」を提供

米レッドハットのピーター・ローターバッハ氏は、最新版OpenShiftに含まれるOpenShift Virtualization 4.15における新機能を紹介した。

VMの新規作成においては、パブリッククラウドのように「インスタンスタイプ」で簡単に選択できる機能が追加されている。「汎用」「コンピュートインテンシブ」「GPU」など、ユースケースに応じたインスタンスタイプが用意されており、ユーザーがGUIから数クリックするだけでVMが作成できる。

また「OpenShift Data Foundation」を用いたDR(災害復旧)機能、「OVN-Kubernetes」を用いたマイクロセグメンテーションなどの新機能も追加されたという。

OpenShift Virtualizationの導入顧客の一例として、ローターバッハ氏は米国の銀行、Ally Bankを紹介した。同行では、これまでVMware環境でホストしてきた数千ものVMをOpenShift Virtualization環境にマイグレーションすることを決定し、レッドハットとの協働を開始している。金融以外でも、幅広い業界顧客がOpenShift Virtualizationを採用してモダナイゼーションを進めていると紹介した。

レッドハット APAC Office of Technology GTMストラテジストの岡下浩明氏は、OpenShift Virtualizationの機能は数年前から提供されてきたものだが、この数カ月間で急速に注目が高まっていると述べた。「日本でも、OpenShift Virtualizationがどういうものなのか知りたい、触りたいという声が出てきている。そこで、実際に体験いただける『OpenShift Virtualization Roadshow』やウェビナーを提供開始している」(岡下氏)。そのほか、OpenShift Virtualizationを採用するメリットをE-Bookのかたちで紹介するコンテンツも用意している。

岡下氏はこうした取り組みを紹介しながら、レッドハットが最終的に提供したいバリューは、従来型の仮想化環境をそのまま維持するものではなく「クラウドネイティブなオペレーション体験を、コンテナだけでなくVMにおいても提供すること」だと強調した。

なお、従来型の仮想化環境からコンテナ型のOpenShift Virtualizationに移行するうえでは、VM/ハイパーバイザ以外の部分、たとえばストレージやネットワーク、さらにはバックアップなどのオペレーションなどに多少の変更は必要となる。ローターバッハ氏はその点を認めたうえで、新たな環境で必要なスキルを補うためのトレーニングコースも用意していると紹介した。

従来型仮想化環境からOpenShift Virtualizationへの移行トレーニングも提供している(画面はレッドハットサイトより)