金融業界のトップランナーは“10x”を目指す

ここからは、Digital Sales EnterpriseのAzure統括事業本部長である片山智咲子氏がモデレーターを務め、ディスカッションが開始された。

――(片山氏:)AIプラットフォームの話をすると、どうしても大規模言語モデル(LLM)の話になりますけど、実際に大事になってくるのはそれを支えるデータやアプリケーションのプラットフォームであったり、インフラやセキュリティ、ガイダンスであったりします。吉田さんは、アイディアソンなどでお客さんやパートナーさんとディスカッションすることが多いですが、よく聞く課題はありますか。

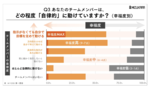

吉田氏:実用化のフェーズが始まっていますが、「全社的で汎用性の高いテーマ」になっているケースが多いです。だから、効果が実感できなくて、このまま進めてよいのかどうか悩んでいたり、失敗とまでは言わないがプロジェクトが止まってしまったりするケースをよくみます。汎用的なテーマではなく、テーマを徹底的に絞った方が、データを集めるのも楽だし、ガバナンスも効きやすいし、特定の人達だけに使ってもらってフィードバックをもらうというサイクルも回しやすい。AI活用のトップランナーを見てもそうですし、マイクロソフトの肌感覚も同じなので、今はこの方向性に持っていくためにどう説得すればよいかが提案の中心となっています。

―― 巴山さんは、トップランナーの多い金融業界を担当されていますが、同業界での課題は。

巴山氏:金融業界は、DXやAX、働き方改革にしろ、どこまで突き詰めても「コスト削減」か「売上の伸長」に行きつく。生成AIに関してはそれをレバレッジするものとして認識が進んでいます。このときに「誰が認識しているか」がすごく大事でして、成功している企業は、本当にCEOがそう認識している。トップに「やってみなはれ」と言ってもらえるかどうかで、(企業間で)大きな差(ギャップ)が出ています。

―― 話に出たPTUはコストもかかると思いますが、それを決めているのはCEOであると。

巴山氏:当初はCEOのスポンサードが必要でした。GPUのリソース調達は非常に大変ですけど、Azure OpenAI Serviceには必要不可欠。より深く使ってもらうためにPTUが生まれましたが、当初よりサイズを分割して提供できているため、今ならCXOの決裁で充分手が届く金額になっています。このリソースをどこで使うというと、本業の領域になります。トップランナーのコミュニティで出たキーワードは“10x”。「10倍以上の投資対効果が出る本業でのAI活用に絞っていく」という話は、非常に印象的でした。

大きなニーズに応えるパワフルな取り組みか、効果が得られるよう絞り込むか

―― 内藤さんの紹介したBXTフレームワークは、テクノロジーは話しやすいが、ビジネスやユーザーエクスペリエンスはなかなか難しい、という課題に対応するものだと思います。具体的にどうフレームワークを利用したら良いでしょうか。

内藤氏:例えば、国内のISVさんは多機能な製品を出していまして、その機能を使いこなしてもえるようトレーニングを展開しています。そこをCopilot化して、学習しなくても都度聞けるようにする。こういったものを含めてユーザーエクスペリエンスです。パートナーさんとその製品を取り巻く人たちをより良くする方向で範囲を拡げていくと、単純な製品やサービスにおける機能開発の投資回収ではなく、事業全体の視点から投資ができるのではないでしょうか。

―― Microsoft AI Tourで津坂さん(日本マイクロソフト 代表取締役 社長 津坂美樹氏)も言っていましたが、生産性向上だとか効率化ではなく、売り上げ拡大にAIを活用していくと。

内藤氏:既存の機能を改善するのも大事ですが、製品を選択する理由はそれだけではなかったりします。そういう意味では、ソリューションやサービス全体を改善するにはどうしたら良いかという議論から始めると、ビジネスやエクスペリエンスの観点で深掘りできるかもしれないです。

吉田氏:従来型のSIでは、提示された課題ベースで効率化に取り組んできましたが、その結果お客さんの売上は10倍になりましたか?という話じゃないですか。生成AIは、万人に使えるものだから、小さなリクエストに応える方向性への引力が強くて、一般化された課題ベースの効率化では1.2倍ぐらいの結果にしか繋がらないです。それ以上の効果を出すには、言われたことをやる従来のSIのアプローチでは厳しい。なので、やり方を変えるとなると2択になります。全員に共通した大きなニーズに一発で応えられるパワフルな取り組みか、ピンポイントで効果が実感できるように絞り込むか。

―― チャットから始まったビジネスですが、独自のパートナーさまのソリューションも含めて、今まで手を出せなかったデータをつないで「10x」を目指したいですね。

巴山氏:生成AIが業務の中に入りこんでいく中で、AIの性質をどう考えるかという論点もあります。チャットは業務の中で溶け込んできていますが、人間が指示してやらせないと動かないため、社会実装を進めるためには、オートメーションが必要となる。皆さんの業務を見たときにどこに生成AIを溶け込ませることができるのか、その視点でどれだけ効果を生み出せるかといった話をパートナーの皆さんとしていきたいです。

―― こんなのやりたい、あんなのやりたいというのを一緒に考えながらやれるパートナーさんを募集しています。

内藤氏:「10x」のキーワードは別の意味もあるなと思って聞いていまして、Azureの売上が1ドル上がると、10ドルぐらいパートナーさんの売上が上がるという実データが既にあります。是非、生成AIの領域でも、Microsoftの売上の10倍になるビジネスをパートナーさんに狙って欲しいし、実際に狙えると思います。