日本マイクロソフトは、2024年2月29日、「生成AI事業化支援プログラム」の参加パートナー企業を対象に定期開催するイベント「Columbus DAY」の第2回を開催した。本記事では、同イベントの生成AIの“マネタイズ”をテーマとしたパネルディスカッションやセッションの様子をお届けする。

生成AIのプロジェクトがまだまだPoCにとどまる中で、3年間で500件のAI事例の創出を目指して、日本マイクロソフトが注力するパートナー施策が、生成AI事業化支援プログラムだ。2024年1月から始動した第一期の参加パートナー企業は157社を数える。

参加パートナー企業は、生成AI事業化のためのさまざまなサポートを無償で受けられる。そのひとつが月に1度開催されるColumbus DAYで、テーマに沿ったセッションやパートナー同士の交流の場などが提供される。

第2回目のテーマは“マネタイズ”。ここからは、生成AIビジネスの最前線で活躍する、日本マイクロソフトのセールス&テックリーダー4名が繰り広げたパネルディスカッションの様子をお届けする。

AI活用で売上を伸ばす企業の地味だけど重要な共通点

最初は自己紹介も兼ねて、パートナーに向けて生成AIのマネタイズに関する話題がそれぞれ披露された。先陣を切ったのは、マイクロソフトテクノロジーセンターのセンター長を務める吉田雄哉氏だ。

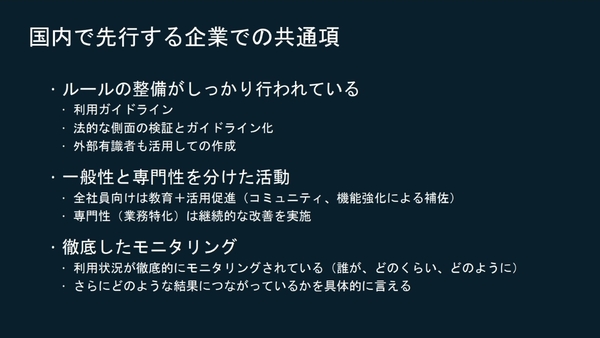

吉田氏は日々、Azure OpenAI Serviceのトップランナーとディスカッションをする中で、売上のアップや効果を実感している企業には地味だけど大事な共通点が3つあるという。

ひとつ目は「社員が使う上での不安を解消している」ところだ。ガイドラインを整備して、法務が生成物を使用しても問題ないかなどきちんと提示している。

2つ目は「一般性と専門性を分けている」こと。一般性を持たせようと全社員に間口を広げて、あとはプロンプトを勉強して頑張れ、というアプローチでは効果を感じにくい。専門的な業務で、限定されたデータを参照させ、答えを生成させることで、良い結果が生まれるという。

3つ目は「徹底したモニタリング」だ。トップランナー達は、いくら売り上げたのか、誰がどのくらい生産性が上がったのかといった成果を数字で即答できているという。

吉田氏は、これらを意識すると事業化のポイントが掴めるのではないかといい、「多くのプロジェクトでは、皆が使えるAIチャットを作成することを提案しているが、その汎用性が高いゆえに効果が実感しにくく、プロジェクトが停滞することがよくある」と指摘する。

そこでマイクロソフトでも、領域を特化させたり、自社のデータを参照させたり、システムと連携させたりといった、効果を得られやすい一歩踏み込んだユースケースを推進しているという。

日本で最もAzure OpenAI Serviceを使い倒す企業も特別なことはしていない

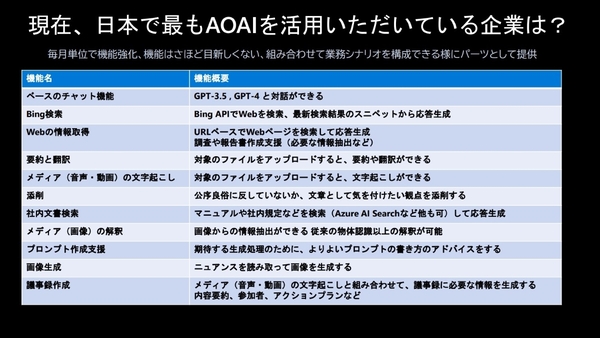

社名は明かされなかったが、日本で最もAzure OpenAI Serviceを活用する企業が何をしているかを紹介したのは、データプラットフォーム統括本部でData&AI営業第三本部長を務める巴山儀彦氏だ。

その企業が活用する機能は、チャット、ウェブや社内情報の取得、要約や翻訳など、特に目新しいことはしていないという。「Azure OpenAI Serviceを使う中で、想像がつく機能ばかりかもしれないが、これらが毎月、ユーザーに使いやすい様に業務UIに組み込まれた上でロールアウトされている。加えて、これらの機能を組み合わせられるようパーツとして提供されているため、業務でどう活かせるかをディスカッションできるようになっている」と巴山氏。

汎用的な使い方でも、業務に合わせて機能を組み合わせることで効果を出せるという。

汎用的な利用から、専門的な業務やパーソナライズ、オートメーションといった大規模な利用に進んでいく際に、業務要件を満たすためのキーワードとして“PTU(プロビジョニング スループット ユニット)”があるという。

PTUは、事前に予約可能な生成AIの処理能力の単位であり、用途に応じた処理能力をあらかじめ確保することで、応答速度を安定させ、従量課金と比べてコストも抑えられる。「生成AIを本番運用する際には、従来のシステムと違ってSLAや応答速度に対する要求仕様がまだ定められていない。これに応えるためにマイクロソフトが用意するのが“PTU”」と巴山氏。

マイクロソフトは、まずシェアードモデルの従量課金で試してもらった上で、PTUでキャパシティが確保されている中で本番運用してもらうことを推奨する。「よりAIの社会実装が先に進んだ際にも、これまでのシステム運用と同じ要求に応える準備をしているため、安心してお客様とより使い込む姿を描いて欲しい」(巴山氏)。

意思決定や議論のたたき台にもなるBXTフレームワーク

続いては、パートナーへの技術支援を行う第2技術戦略本部の本部長を務める内藤稔氏。内藤氏が紹介するのは、海外のISVパートナーが生成AIを使ってどうマネタイズしているかだ。ISVパートナーが事業に生成AI機能を組み込みたい場合、どのようなステップで進めたらよいか。

「最初はやはり、Copilot Pluginを利用してチャットから始める」と内藤氏。そして、チャット以外のユーザーインタフェースを採用し、個別の業務に組み込んでいくのが次の段階。最終的には、ファインチューニングしたり、異なるLLMを組み合わせたりと、より複雑な、より厳しい要求に応えるアプリケーションを“育てていく”。後ろの段階に行くほど、工数や時間がかかるため、徐々に徐々に進んでいくべきというのが、海外とも共通の知見だという。

当然、日本にも先進的なパートナーがいる。例えばビジネスエンジニアリングでは、クラウドERPにチャットボットを組み込んで導入・設定やマニュアルの検索をサポートする機能を提供する。Phone Appliでは、コミュニケーションポータルサービスおいて、従業員同士のサンクスカードの情報を分析して、個性や実績を従業員の強みとしてプロフィールへ自動更新する機能を提供している。内藤氏はこのような企業こそをパートナーチームで支援していきたいと意気込む。

パートナーへの支援は色々あるが、マイクロソフトでは事業化に向けて何を考えればよいかを助ける“BXTフレームワーク”を展開しているという。まずビジネス(Business)として成り立つか、ユーザーエクスペリエンス(Experience)に意味があるか、テクノロジー(Technology)として実現できるか、これらの観点でコンセプトの可能性を測定するためのものだ。「こうしたフレームワークを活用することで、意思決定の共通化や議論のたたき台ができるのではないか」と内藤氏。