ASCII Power Review 第232回

爆速連写と高感度も試してみました

世界初!! グローバルシャッターの画質を徹底チェック=「α9Ⅲ」実機レビュー

2023年12月26日 10時00分更新

11月の発表以来カメラマニアの間で何かと話題になるのがソニーのフルサイズミラーレス「α9Ⅲ」だ。その理由はやはりレンズ交換式カメラ初となる全画素同時読み出しのグローバルシャッターを搭載したことだ。

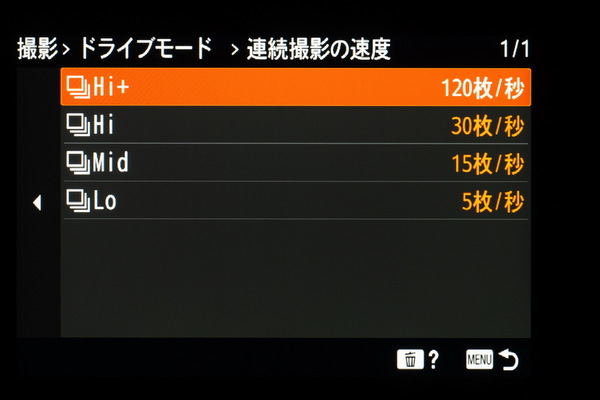

一般的な電子シャッターで採用している順次読み出しのローリングシャッターとは違い動体歪みが無く、最高1/80000秒(1/8000 秒ではなく一桁違う!)のシャッタースピードや秒120枚の連写などズバ抜けた高速性能を実現し、当然メカシャッターレスだ。

プロカメラマンにとってグローバルシャッターは理想だったが、初物としては挙動や画質は気になるところ。ソニーから評価機を借用できたので、個人的興味強めでチェックしていく。ただし、機材は最終版ではなく、発売までに変更となる部分があるかもしれないのであしからず。

背面液晶はマルチアングルに

シャッターは格段に押しやすい

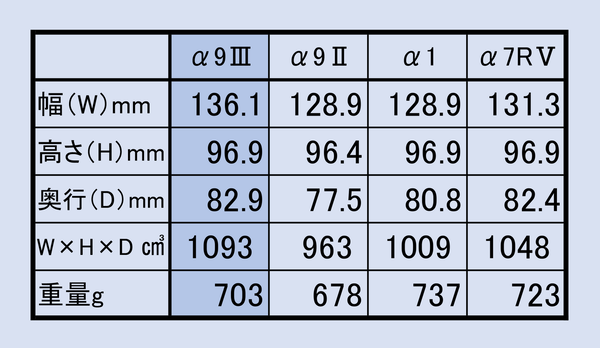

まずは外観から。ボディーのデザインは前モデル「α9Ⅱ」やハイエンドモデル「α1」、高解像度の最新モデル「α7RⅤ」を踏襲しているが、少しふくよかになった印象も受ける。

グリップは程よい厚みと深さで手に馴染み、上部が丸みをおびた山なりの形状に改良され、シャッターボタンが格段に押しやすくなっている。また前面にはカスタムボタンが追加された。

上面右側の操作系は撮影モードと露出モードを分離させた2段式のモードダイヤルに、かつて露出補正用だったダイヤルを通常のコマンド用に変更など最新モデルと同等になった。シャッターボタン後のコマンドボタンは少し背が高くストロークも深くなって押しやすい。

なお最近の「α7」シリーズは動画ボタンが上面に配置されるようになったが、「α1」や「α9」シリーズは背面ファインダー横のまま。この辺りは静止画撮影を重視ということか。もっともカスタマイズで変更できるので気にすることでは無いのだが。

上面の左側には「α9」シリーズや「α1」と同様にドライブモード(上段)ダイヤルとフォーカスモード(下段)のダイヤルを搭載。即座にモード変更をしたいときは、ダイレクトに操作できる物理ダイヤルはやはり便利だ。

ドライブダイヤルにはアスタリスクのポジションが新設され、「Fn」メニューやカスタムボタンからの変更も可能になった。ダイヤルが見えにくい暗所で撮影するときや、「α7」シリーズと操作性を統一させたいときに活用できそうだ。もっともそれならフォーカスモードダイヤルにも同様のポジションがあってもいい気はする。

背面の操作系は従来機から変わらないが、液晶ディスプレーは「α7RⅤ」で採用されたチルト式とバリアングル式双方の可動ができるマルチアングルタイプになった。少し厚みは増すが現状ではもっとも理想的な可動方式だろう。EVFも944万ドットの高解像度に、倍率0.9倍の大きな像でミラーレス最高峰の視認性だ。

側面の端子はPD対応のUSB-CやフルサイズのHDMIなど全部入り。個人的にはシンクロ接点を継続してくれるのが嬉しい。

メディアは高速モデルだけにCFexpress TypeBの採用もあるかと予想したが、CFexpress TypeAとUHS-2兼用のディアルスロット。やはりαユーザーならそろそろCFexpress TypeAを導入すべきだろうか。

8万分の1秒には条件アリ

気になるISOの下限と写真の画質は!?

高速撮影が売りの「α9Ⅲ」ではあるが、公私ともに動きモノを撮る機会が少ない(かつ苦手な)自分にとっては画質のほうが気になるところだ。

電子シャッターはメカシャッターと比べ階調や高感度で少しネガティブな印象があり、「α9Ⅲ」も常用感度は最低でISO250、最高はISO25600と従来機種より設定できる幅が狭くなっている。では実際の画質はどうか、まずは街中をスナップした写真で見ていこう。

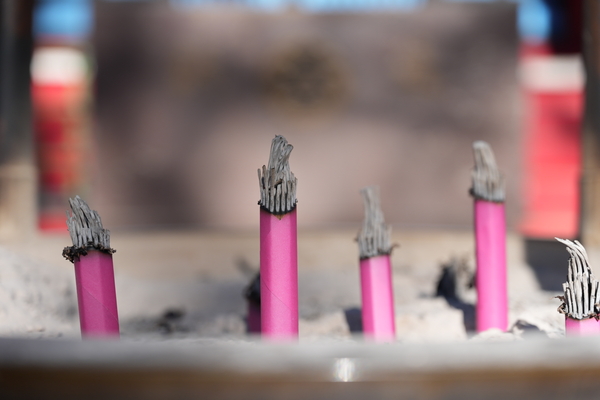

2400万画素の光学ローパスフィルター搭載とスペックは前モデル「α9Ⅱ」と同じだ。最新のαシリーズのなかでは画素数は控えめだが、拡大して見たときの細部の解像感や発色の色乗りの良さ、明暗差の階調再現も申し分なく満足できる。

街中をスナップ撮影した作例。使用レンズFE20-70mmF4・絞りF8・シャッタースピード1/800秒・ISO250。(追記がない限り以下の設定は共通。JPEGエクストラファイン・ホワイトバランスオート・Dレンジオプティマイザーオート・クリエイティブルックスタンダード)

ただ最低感度はISO250なので当然シャッタースピードは速めになる。そのシャッタースピードだが最高の1/80000秒で撮影するには条件があり、連写時や絞り値がF1.8より明るい場合などは1/16000秒が上限となる。ということはF1.4やF1.2の大口径単焦点レンズを開放で撮影した場合、最低感度ISO100の機種に換算すると1/6400秒相当になり、明るい屋外では絞りきれない可能性もでてくる。

最低感度は拡張機能でISO125まで落とすことはできるが、コントラスト少し高めで明部の白トビが気になることもあった。許容できるかは使う人次第なので、この辺りは少しモヤモヤするところ。

ただ連写時のシャッタースピード最高速制限は今後のファームアップで解除される予定だそうだ。絞り値についてのアナウンスはないが、きっと同時に解除になると信じたい。

高感度画質も上手くノイズ処理はされているが、それでもISO12800を超えると画質低下が気になってくる。高感度に強いという理由で2400万画素クラスを愛用している自分からすると物足りない。ただ最近ではAIノイズ除去がトレンドになりつつあるので、RAW現像時の処理に委ねるのも手かと思ったりもする。

感度別に撮影した写真の一部を拡大して比較。左上からISO1600・ISO3200・ISO6400・ISO12800・ISO25600・ISO51200(拡張感度)。使用レンズFE20-70mmF4・絞りF5.6・ノイズ処理標準。

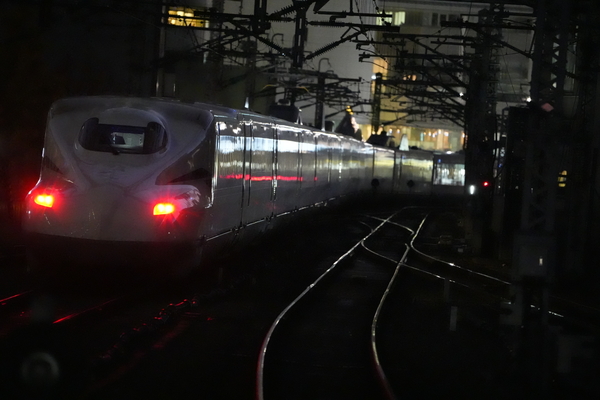

ISO6400で撮影。十分実用的だが、拡大してみるとノイズや解像感に少し物足りなさを感じる。使用レンズFE100-400mmF4.5-5.6・絞りF6.3・シャッタースピード1/80秒・ISO6400・ノイズ処理標準。

ISO1280で撮影。バランスは良いノイズ処理だが、やはり解像感の低下は気になる。使用レンズFE100-400mmF4.5-5.6・絞りF5.6・シャッタースピード1/160秒・ISO12800・ノイズ処理標準。

ボディ内手ブレ補正は最強の効き具合

待望の「プリ撮影」で連写も生きる

また夜景を撮影しているときに気がついたのがボディー内手振れ補正の強力さだ。「α7RⅤ」と同じ約8段分の効果だが、画素数控えめなこともあって今回試用した手ブレ補正非搭載の「FE20-70mmF4」の望遠側遠景でも1秒くらいなら安心して撮ることができた。

最高秒120枚の高速連写はAF/AE追従でフルの解像度、さらにRAW+JPEGで可能と現状機種では最高スペック。ただ連続撮影枚数の192枚(公称値)なので、例えば飛んでいる鳥を秒120枚で追いかけながら撮影すると1.5秒程度しか撮り続けられない。なお連続192枚は圧縮のRAW+JPEGの場合で、ロスレス圧縮RAWや非圧縮RAWでは96枚に減少する。ちなみにJPEGだけで撮影しても192枚と変わらない。

実際にCFexpressTypeAのカードでバッファが詰まるまでの枚数を試してみたところ、秒120枚では約200枚、秒60枚なら約250枚、秒30枚まで下げると約400枚撮り続けることができた。この結果をみると連写速度は被写体や状況に応じて対応したほうがよさそうだ。

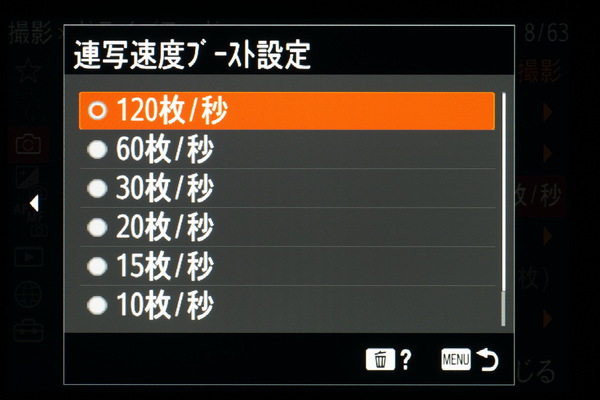

またカスタムボタンを押している間だけ連写速度を変える「連写速度ブースト」という新機能があり、連写中にシャッターチャンスのときだけ高速連写に切り替えることはできる。

ただ秒30枚より低速の連写速度から秒120枚にブーストすると一瞬連写が途切れてしまう。アイディアとしては面白い機能なので、今後の改良に期待したい。

連写機能では待望(というかようやく)のシャッターボタンを押した瞬間からさかのぼって記録できる「プリ撮影」が可能になった。プリ記録時間も0.005秒から1秒の間で細かく設定することができる。

AFは高速モデルだけあって素早く、「α7RⅤ」から採用されている「被写体認識AF」も搭載。認識対象などは変わらない。従来では測距エリア内での認識だったが、本機では一度認識すれば測距エリア外でも追随してくれるようになった。

この連載の記事

- 第306回 撮りたい時代を指定して写真も動画も撮れるタイムマシンカメラだ=「instax mini Evo Cinema」実機レビュー

- 第306回 2026年のノート用CPUの主役となる両雄=「Ryzen AI 400」と「Core Ultra 3」の速度を徹底比較できたっ!!=ASUS新「Zenbook 14」実機レビュー

- 第305回 これが2026年のソニーαの基本モデルだ!!=新3300万画素センサーで毎秒30コマになった「α7Ⅴ」実写レビュー

- 第305回 白黒写真しか撮れないコンデジ「ライカQ3モノクローム」実写レビュー=写真の本質を体感できるカメラだっ!!

- 第304回 12月発売なのに超お買い得なCopilot+PC合格の最新AI内蔵オールインワンPC「ExpertCenter P600 AiO」実機レビュー

- 第303回 世界初の全天周カメラ搭載ドローン「Antigravity A1」実機レビュー

- 第302回 大人気のスマートウォッチ最高モデル「HUAWEI WATCH Ultimate 2」実機レビュー

- 第301回 3万円台で買える「全方向障害物検知+全面プロペラガード」の安全Vlogカメラだ=「DJI Neo 2」実機レビュー

- 第300回 マニュアルレンズで激ボケと超解像写真を楽しむ「ライカM EV1」実写レビュー

- 第299回 1kg切りなのにバッテリーで30時間超えのAIノートPC「VersaPro UltraLite タイプVY」実機レビュー

- この連載の一覧へ