高級パーツを惜しみなく使い、電源回路の品質や冷却性能も高く、将来的な規格にも対応

Ryzen 9 5950Xを使ってハイエンドマザーボード「MEG X570 UNIFY」の性能をチェック

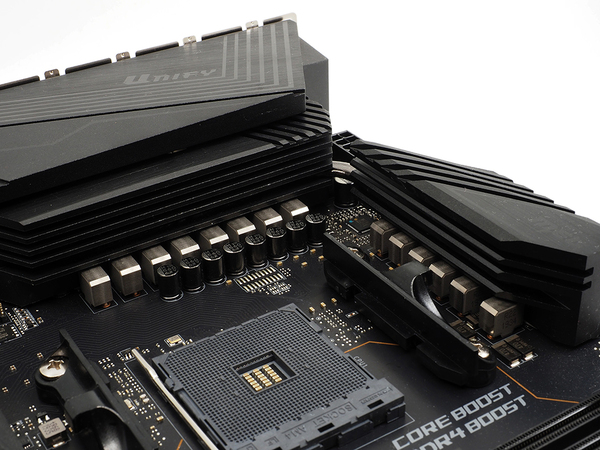

UNIFYのデザインの一端を担う「冷える」大型ヒートシンク

ハイエンドマザーボードでもっとも異なるのがCPU電源回路やその冷却機構だ。エントリーモデルでも基本的にその世代のCPU(ハイエンドのRyzen 9を含む)が問題なく動くが、ミドルレンジマザーボードでは熱や電力のマージンが大きくなる。ハイエンドマザーボードではさらにコンポーネントレベルでコストのかかる高品質のものが用いられる。高効率で低発熱の部品、多フェーズ構成で1フェーズあたりの負荷を抑え、ヒートシンクもかなり余裕を持った大きさ・デザインを採用することが可能になる。

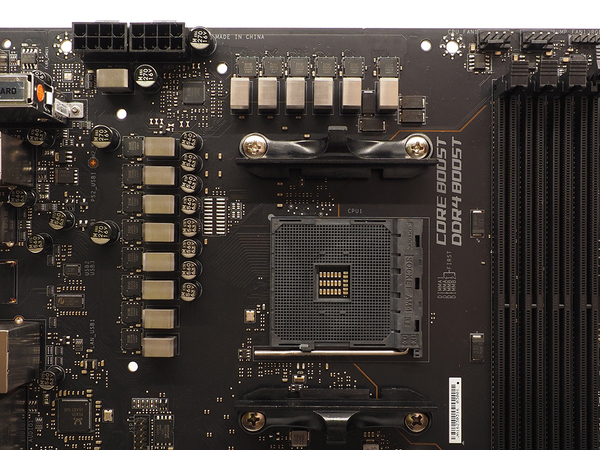

MEG X570 UNIFYはCPU電源コネクタが8ピンのEPS12V×2基だ。エントリー向けモデルがそうであるように、TDPが105W程度の現行RyzenであればEPS12V×1基で問題ない。ただし、MEG X570 UNIFYはOC用途も視野に入る製品だ。コア電圧の引き上げは当然、クロックを引き上げても電力は増える。EPS12V1本で可能な供給電力を超えるということは十分に考えられる。また、EPS12Vを2系統使えば、端子あたりの負荷を引き下げられる。

電源回路は12+2+1フェーズ。平均的なミドルレンジマザーボードよりも多いフェーズ数だ。そして肝心なのは数ではなく、どのような部品を使っているのかということになる。ヒートシンクを外して回路を追ってみよう。

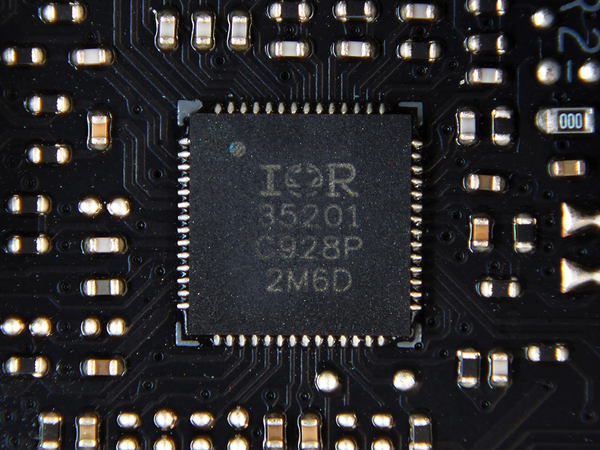

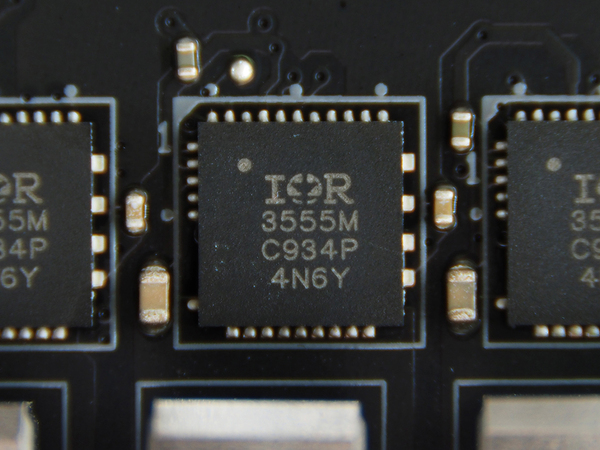

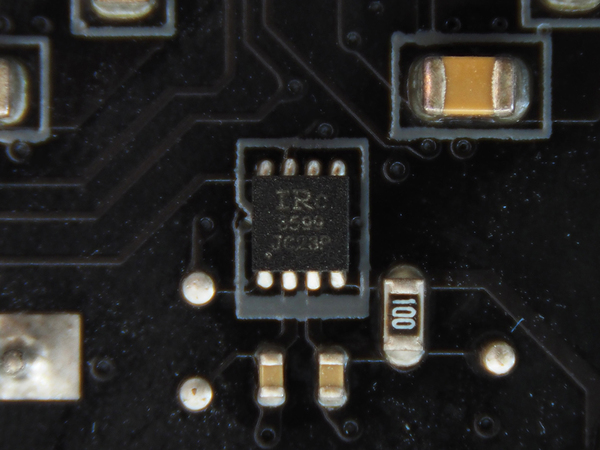

まずPWMコントローラはInfineonの「IR35201」、そしてMOSFETもInfineonで60A対応の「IR3555」を採用している。また、電源回路裏面には、Infineonのフェーズダブラー「IR3599」が6つ用いられていた。注目してほしいのはInfineon製であること。前述のとおり、ハイエンドマザーボードではより高品質のコンポーネントが用いられる。Infineon製のデジタルPWMコントローラ+MOSFETは、ハイエンドの中でも上位モデルで用いられる構成だ。

そしてその先には高品質のチタンチョークII、固体コンデンサが用いられている。

VRMヒートシンクにも特徴がある。ハイエンドマザーボードほどヒートシンクが大きくなるのは当然だが、その中でもMEG X570 UNIFYのそれはかなり大型だ。まず、CPUソケットを中心に、左と上に分かれたソリッドタイプのヒートシンクは、ヒートパイプによって結ばれて熱を分散する設計だ。ここはハイエンドモデルなら一般的だ。ただし、CPUソケット左側のヒートシンクは非常に大きい。

最近のマザーボードでは、VRMヒートシンクからバックパネルまでの部分にカバーをかぶせ、複雑な造形やLEDで見た目をアピールしているものが多い。そしてそうしたカバーは通常、プラスチックなどで作られており、なんならヒートシンクを部分的に遮ってしまうものもある。もちろんそうした製品でも動作に影響がないのだが、ハイエンドCPUを搭載し重いワークロードを実行するような用途に使うならば「もっと冷えて欲しい」と望むのが自然だ。そこでMEG X570 UNIFYだ。MEG X570 UNIFYはそのカバーの部分をすべてアルミヒートシンク製としている。放熱面積はより大きく、遮るものもない。

実際にどのくらいの温度になるのか試してみよう。Ryzen 5000シリーズでも最上位、16コア32スレッドのRyzen 9 5950X(TDP 105W)を組み合わせ、ストレステストのOCCT 7.1.0のLINPACKを15分実行して温度を確認してみた。室温24℃の中、事前に数回ベンチマークを実行した後にアイドルを10分設けてOCCTを実行。CPUクーラーは240サイズの簡易水冷とし、ケースファンのないバラック状態という冷却的にはあまりよくない条件で計測してみた。

MEG X570 UNIFYには各部に温度センサーが搭載されており、OCCT画面上では「VR MOS」と記載されている部分が電源回路の温度だ。アイドル時は48℃、最大温度は61℃という結果だった。最大温度もそこまで高くないが、温度変化も13℃と小さめだ。簡易水冷CPUクーラーにはCPU直上のファンがないため、電源回路部分はほぼ無風だ。そもそも高品質の部品によって高効率、発熱が小さいという点もありそうだが、さらに大型のヒートシンクによってたとえ無風でも放熱できている様子がうかがえる。