不正行為でセンター試験無効も

10代は、スマホやインターネットを使いこなしている。それは良いことだが、宿題をコピペなどで済ませてしまったり、テストでカンニングする事例も目立つ。子どもの宿題・課題・テストにおけるスマホ・ネット利用のリスクについて見ていきたい。

センター試験や定期試験などでの、スマホを使ったカンニング・不正事例は多い。過去には、入試問題を試験中にYahoo!知恵袋に投稿する事例も起きている。

2019年のセンター試験でもスマホの検索機能や電卓機能を使った不正事例が起きており、不正行為をした受験生はセンター試験の全科目が無効となった。

論文コピペはチェック対象

大学などで論文やレポートの提出を求められることは多い。ところが、インターネットで見つけたものをコピペして済ませようとする学生もいる。

実はコピペ事例や複数人が同じレポートを提出する事例などが多発したため、既に多くの大学などではコピペ対策を行っている。コピペ検出ツールは多数あり、GoogleもAssignmentsという盗作チェック機能を持つツールを発表している(https://edu.google.com/assignments/)。

論文、レポートなどのコピペが見つかった場合は、大学から処分対象となる。たとえば上智大学外国語学部英語学科では、不正行為や剽窃が見つかった場合は、その課題、プロジェクト、試験の減点もしくは0点評価、学生が所属する学科への報告、不正行為が見つかった講義に対するF評価、停学処分などのいずれかまたは複数の処罰を課すとしている(https://dept.sophia.ac.jp/fs/student/wp-content/uploads/2016/03/c882b9480cd4607607bde7b00197ccff.pdf)。

宿題代行、「知恵袋」利用も

小学生や中学生などでも、同様のことは起きている。たとえば、Yahoo!知恵袋で宿題の問題を投稿、答えてもらう事例は少なくない。見ていると、完全に小中学生と思われる書き込みに対して大人が回答している事例が複数見つかる。

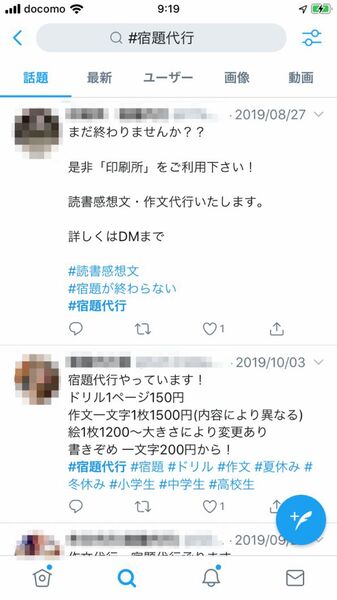

Twitterで「#宿題代行」で検索すると、宿題代行業のビジネスが多く見つかる。ドリルなどの他、「作文代行します」「読書感想文代行します」など、作文や読書感想文を代行する例が多いようだ。

「ネットを検索すれば何でもわかる」という子どもは多い。しかし、誤りも多いWikipediaの記事を信じてそのまま写し書きしてしまったり、ネットの文章をそのまま提出してしまう子もいる。

多くの場合、コピペなどの行為はバレてしまうこと、重い処分の対処となることは子どもに教えておくべきだろう。また、ネットの文章は間違っていることが多いことも教えてあげてほしい。

著者紹介:高橋暁子

ITジャーナリスト。書籍、雑誌、Webメディアなどの記事の執筆、監修、講演などを 手がける。SNSや情報リテラシー教育に詳しい。『ソーシャルメディア中毒』(幻冬舎)、『Twitter広告運用ガイド』(翔泳社)、『できるゼロからはじめるLINE超入門』(インプレス)など著作多数。テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などメディア出演も多い。公式サイトはhttp://akiakatsuki.com/、Twitterアカウントは@akiakatsuki

■Amazon.co.jpで購入

Twitter広告運用ガイド高橋 暁子(著)翔泳社

この連載の記事

-

第354回

デジタル

ネット・スマホのルールは子どもが使う前に決めよう! 「ルールの具体例」を10個紹介 -

第353回

デジタル

子どものネットトラブル・被害を本当に防ぐ方法 -

第352回

デジタル

Xで見掛けるセンシティブ判定画像!「ぼかし」の外し方から設定方法まで教えます -

第351回

デジタル

小学生における流行はTikTokとYouTube発!「イタリアンブレインロット」「ナルトダンス」が人気 -

第350回

デジタル

JKの6割はチャッピー(ChatGPT)に恋愛相談経験あり -

第349回

デジタル

あなたの投稿も使われる! Grokの学習を拒否する設定方法教えます -

第348回

デジタル

生成AIのファクトチェックは5割強!? 「AIはアシスタントで自分はその●●」と考えて利用すべし -

第347回

デジタル

依存にならないスマホ制限方法を紹介! でも必ず抜け道があるので「子どものやる気」が必須 -

第346回

デジタル

LINEリニューアルの変更点を徹底紹介! 「LINE VOOM」が「ショッピング」に!? -

第345回

デジタル

すでにテレビCMは1割! 大学生・大学院生はSNSとYouTubeで広告を見ている -

第344回

デジタル

情報収集のX、暇つぶしのTikTok、有名人・知人の動向はインスタ - この連載の一覧へ