自律するクラウドへ、「Oracle Open World 2018」レポート 第3回

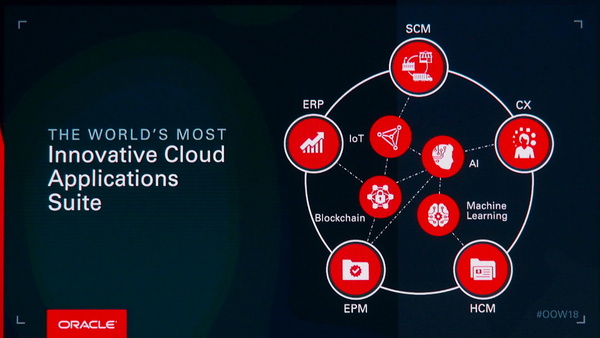

AI/機械学習機能、IoT/ブロックチェーン、SaaS移行支援サービスなど「OOW 2018」で紹介

基幹業務アプリのSaaS移行で“最後のアップグレード”を、オラクル

2018年11月14日 07時00分更新

2018年10月22日~25日(米国時間)にサンフランシスコで開催された米オラクルの年次カンファレンス「Oracle Open World 2018(OOW 2018)」。すでにIaaS(OCI:Oracle Cloud Infrastructure)の新発表内容についてはお伝えしたが、今回はERP/EPMやSCM、CX(Customer Experience)、HCM(Human Capital Management)といった「Oracle Cloud」アプリケーション/SaaS関連の発表内容についてまとめて紹介する。

OOW初日には、同社 アプリケーション製品開発担当EVPのスティーブ・ミランダ氏が基調講演を行い、オラクルのアプリケーションビジネスにおける最新動向と戦略を語り、いくつかの新たな発表て語ったほか、3日目には同社 会長兼CTOのラリー・エリソン氏が登壇して、新機能を中心としたデモを行った。

SaaS基幹業務アプリへの「Last Upgrade」を呼びかけるオラクル

これからのテクノロジーやビジネスの急速な変化の中でも陳腐化しない「将来性のある(future-proof)企業」の実現をテーマとしたミランダ氏の講演は、聴衆である顧客にクラウド型業務アプリケーションへの移行を強く訴えるものとなった。

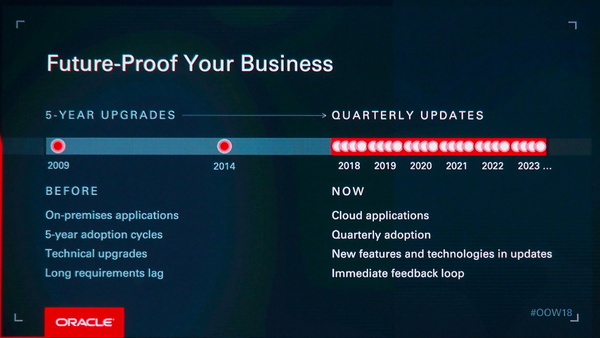

まずミランダ氏は「なぜクラウドなのか?」という問いからスタートした。その答えはすでに広く議論されているとおり、旧来のようなオンプレミス型の導入では「ビジネスや企業組織、そしてテクノロジーの変化スピードに追いつけない」からだ。ミランダ氏は特に、テクノロジーの進化スピードへの追随について具体例を挙げながら強調した。

「たとえば、オラクルが新たなアプリケーション機能を開発しても、オンプレミス製品のリリースサイクルは2年、3年かかり、顧客はすぐにその機能が使えるわけではなかった。しかも顧客のシステムアップグレードサイクルはさらに長く、3年、5年、7年、場合によっては10年も更新されない。クラウドに移行することで、最新の機能やインタフェース、新しいパラダイムをすぐに(四半期ごとのアップデートで)利用できるようにんる。オンプレミス製品のアップグレードのような多大な更新コストもかからない」(ミランダ氏)

現在のオラクルは、ERPなどの業務アプリケーションをオンプレミス導入している顧客に対して“Last Upgrade”、つまり「最後のアップグレード」を行うべきだというメッセージを発している。SaaSアプリケーションに移行することで、従来のようなシステムアップグレード作業は必要なくなり、常に最新機能が利用できる環境へと進化する。そのために「最後のアップグレード」を、というわけだ。

もうひとつ、顧客企業のSaaS移行はアプリケーションの開発側、オラクル側にも新たなメリットをもたらしている。顧客企業がどんな機能をよく利用しているのか、処理スピードは十分に速いか、といったテレメトリデータが取得できるようになるため、それをさらなる機能改善に生かすことが可能になっているという。

実際、新機能の追加や機能拡張は非常に速いスピードで進んでいる。たとえば「Oracle ERP Cloud」の場合、2018年に入ってから3回の四半期アップデートにおいて、合計で702個もの機能追加/拡張が行われた。他のSaaSについても同様であり、「(オンプレミス製品の)E-Business Suite以上、PeopleSoft以上の膨大な機能追加を行っている」(エリソン氏)。

AI/機械学習によるさまざまな自動化機能を組み込んで提供

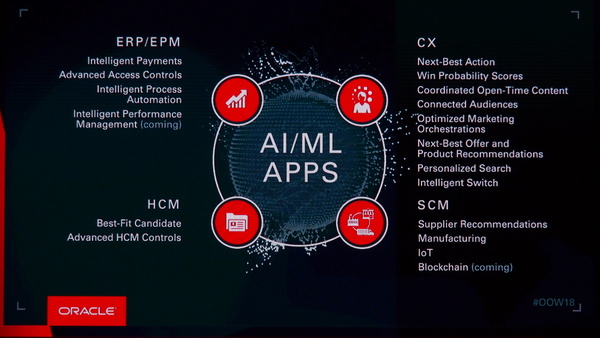

SaaS製品群におけるさまざまな機能強化の方向性の中でも、今回のOOWで特に強調されていたのは「機械学習」および「AI」の技術を活用した自動化/自律化やユーザー判断支援の機能群だ。

オラクルのAI/機械学習に対する戦略は、それらの技術をクラウドのアプリケーションやデータベース、インフラの機能として、あらかじめ組み込んだかたちでユーザーに提供するというものだ。主に開発者向けの“部品”として提供する他社(たとえばIBMやグーグル、マイクロソフト、AWSなど)とは一線を画している。

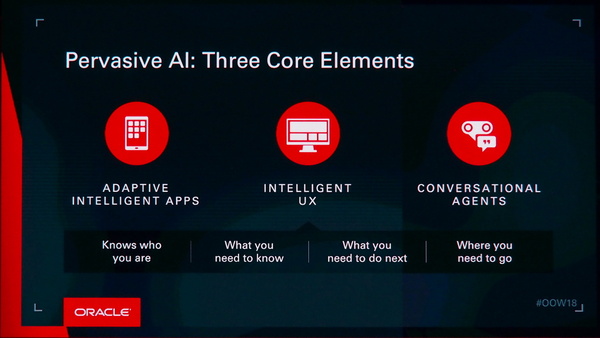

ミランダ氏は、オラクルでは「あらゆる製品分野でAI、機械学習の新しい機能を取り入れていく」と述べ、具体的には「アダプティブインテリジェントアプリケーション」「インテリジェントなユーザーエクスペリエンス(UX)」「対話型エージェント」という3つのカテゴリがあると説明する。

このうちアダプティブインテリジェントアプリケーションでは、たとえば顧客体験を最適化する「Oracle CX Cloud」において、個々の顧客へのアクションにおける“次善策(Next-Best Action)”をサジェストしてくれる機能を備える。同様に「Oracle SCM Cloud」ではサプライチェーンの最適化、また「Oracle ERP/EPM Cloud」ではペイメント(支払)の最適化や業務プロセスの自動化、人材管理の「Oracle HCM Cloud」では潜在的に最もポテンシャルの高い候補者の選定など、すでに多様な機能が実装されている。

「これらの機能は静的なルールに基づいて処理されるのではなく、機械学習によって得られたモデルベースで処理される。過去の成功した“パターン”をデータから学習してモデル化し、アルゴリズムとパラメーターを調整しながら徐々に進化していく、つまりアダプティブな(現状に対して適応性のある)インテリジェンスである」(ミランダ氏)

そのほか、インテリジェントなUXでは、個々のユーザーが何を知りたいか、何をしたいかというコンテキストや意図を理解し、パーソナライズされたUXを提供することを目指している。また対話型エージェントは、チャットボットやスマートスピーカーを介して、ユーザー自身が業務アプリケーションの複雑な操作をすることなく、誰でも必要な情報にアクセスできる手段を提供するものだ。

インテリジェントなUXと対話型エージェントを実現するサービスとして今回、「Oracle Digital Assistant Cloud」が提供開始されている。これはOracle Cloudの基幹業務アプリケーション群に横断的に対応するデジタルエージェントで、チャットやスマートスピーカーを介した自動応答だけでなく、ルーチン化されたタスク(経費の承認など)も機械学習に基づいて自動化する能力を備える。

基幹業務アプリと連携するデジタルアシスタント、エリソン氏がデモ

3日目の基調講演でラリー・エリソン氏が披露したデモでは、「Amazon Echo(Alexa)」とDigital Assistantを介して音声でさまざまな操作を行う模様が披露された。特定地域の売上額をERPに問い合わせたり、相手の居場所に応じて適切な手段で連絡したり(「ミランダに電話して」と言うとDigital Assistantは「ミランダさんはドイツに出張中です。電話にしますか、メールにしますか」と応答した)、今年の大学向け人材募集の実施件数や応募率を尋ねたり、といった具合だ。

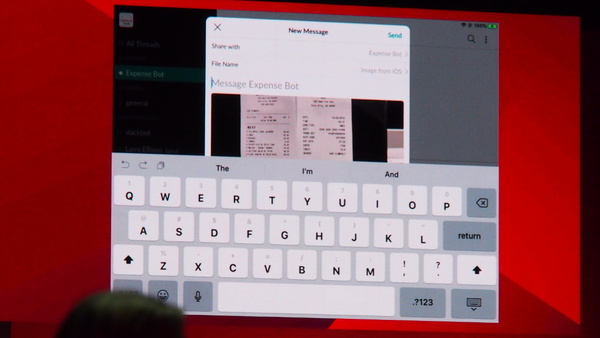

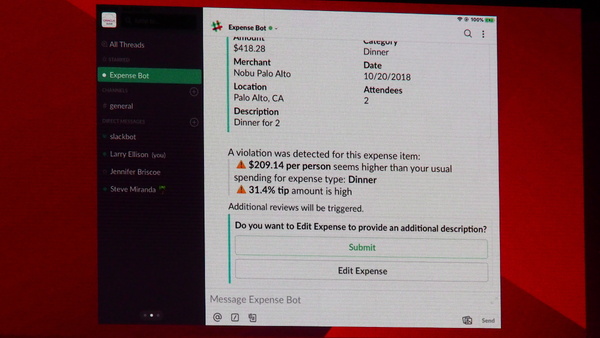

ERP Cloudで開発中の経費精算支援ボット(Expense Reporting Assistant)のデモでは、ビジネス会食のレシートをiPadで撮影してSlackに送信すると、ボットがレシートの内容(日付や支払額、支払のカテゴリ、人数など)を自動で読み取り「1人あたりの支払額が通常の会食よりも高い」と警告、その理由を回答するように求める一連の流れが披露された。一連のやり取りを対話式で進めたり、レシート画像の内容を読み取ったり、妥当な支払額かどうかを判断したりする部分にAI/機械学習が適用されており、これまで従業員と経理担当者の双方でかかっていた無駄な手間を省くと同時に、大量の経費請求の中から不審な(不正な)ものを自動的にあぶり出すことができるわけだ。

この連載の記事

-

第2回

クラウド

オラクルIaaS新発表まとめ、セキュリティ統合やEPYCインスタンスなど -

第1回

クラウド

オラクルのエリソン氏、OOWで“第2世代”クラウドのビジョンを語る -

クラウド

自律するクラウドへ、「Oracle Open World 2018」レポート - この連載の一覧へ