推進を阻む壁と打開策

オープンデータはなぜ簡単には進まないのか?|筑波大・川島宏一教授インタビュー

2018年10月25日 11時00分更新

政府・公共機関が持つデータを開示し利活用することで新たな価値の創造を促進するとして総務省が推進する「オープンデータ」戦略。しかし、いまだ多くの人にとって、オープンデータとは何か?どんなことができるのか?オープンデータがもつ力とは?どのように世界を変えていくのか?という疑問は、漠然として今ひとつつかみどころがない。本企画では、そんなオープンデータの意義とその現状を全6回の連載企画。前回に引き続き、オープンデータの第一人者、筑波大学教授の川島宏一教授のインタビューをお届けする。

立ちはだかるのはコストとデータの線引き

──前回は、オープンデータによって生み出される価値と、社会状況についてお話いただきました。現在、オープンデータ活用のお膳立ては整ってきていることがわかりましたので、今回は課題についてお伺いしたいと思います。

川島 理屈上は、オープン化はどんどん進んで行っておかしくない状況になっています。では実態はどうかというと、そう簡単にはいかない事情があります。

その原因のひとつはコストです。前回、デジタル化によって公開のコストがかからなくなる、という話をしました。たしかに一旦オープン化してしまえばそのとおりなのですが、いままで閉じていたものをオープンにする、その移行の部分にはコストがかかるのです。

──なるほど、それはそうですね。前例があるものを引き継ぐのは楽ですが、いちから始めるとなるとたいへんです。公開する手段も考えなければならないし、何を公開するのかも決めなければならないし。

川島 そのとおりです。いままでのルーチンとは違う行為をしなければならない。そこでいろいろな判断が必要になり、迷いも生まれます。オープンにする側には、移行に伴って負担が生じるわけです。しかも、オープンにする側、特に担当者レベルにとってみれば、ほとんどの場合、オープンにしたことによる直接的なリターンはありません。あるのは、判断を間違ったときに責められるリスクだけです。企業支援や経済活性化を推進する人たちはどんどんオープンにしましょうと言いますが、では誰がそれをやるのかというと、負のリスクしか感じないそのデータの担当者がやらざるを得ないという問題が起きている。これが行政が抱えている、典型的なジレンマですね。

──社会全体として求められていることと、現場の間に温度差があるというのはよくわかります。

川島 もうひとつは、データスペクトラムの問題です。データには完全に誰にでもオープンにすべきものと、完全にクローズにしなければならないものがあります。前者は統計情報や法律、後者は病歴などの個人データが該当します。でも、データはこの2つに完全に分けられるわけではありません。両者の中間に、特定の条件下で、特定の対象のみに公開するべきデータがあって、適切な運用をすれば大きな価値を生み出すことができる。しかしこのルールの確立・運用が難しい。

たとえば、近年水害や震災で大勢の人が亡くなっていますが、その多くは逃げるのが遅い高齢者です。以前からこの問題は認識されていて、自治体では災害時要避難支援者として高齢者や身体が不自由な方の名簿を作っているんです。さらに、急傾斜地など災害が起きやすい場所のデータもある。災害時にはその危険地域のデータと名簿を活用して、速やかな救助ができれば被害者を減らせるはずですが、これができていない。

なぜかというと、このデータの扱いが難しく、効果的に使われていないからです。平常時に災害時要避難支援者名簿を誰にでも公開したら、犯罪のターゲットになってしまいますよね。しかし、災害がせまってきたときに避難の手助けをできる人と的確にシェアできれば、人命を助けられる可能性が高まります。情報の意味や価値は一定ではなくて、条件によって意味や価値が揺れ動くことになります。

こういった、ある条件によって特定の人に対してシェアすることで価値が生まれるデータ、オープンでもクローズドでもないデータがある。どのような条件で誰に何をシェアするか、しっかりとルール化して活用していくことはとても大切なことです。

さらにデータに関する問題としては、ビッグデータの世界で言われる「モザイク効果」もありますね。単体では意味を持たないデータも、いろいろなデータを組み合わせることで、全体としては別の意味が浮かび上がってしまう。たとえば携帯の位置データと、SUICAの利用履歴、Tポイントカードの利用履歴を重ね合わせれば、個人の特定も簡単にできてしまう可能性が高い。こういった個人を特定するための複数の情報利用は阻止しなければならないんですが、紐付けのしかたによっては非常に公益性の高い有用な情報をあぶり出すのにも使えます。これも考えなければならない問題です。

課題解決に必要なデータからオープンにしてもらう

──行政がデータをオープンにするのが困難な理由はわかりました。しかし行政の役割が「プラットフォーム型」へと変わるなかで、データを積極的に提供してもらうことは大切になってきます。どのように進めていけばよいのでしょうか。

川島 データをオープンにしていくためにはいろいろな進め方があるとは思います。組織のトップが全体としてプラスになるからといってリードしていく、トップダウン型もあります。でも、課題を認識している人が進めるほうが現実的ですよね。

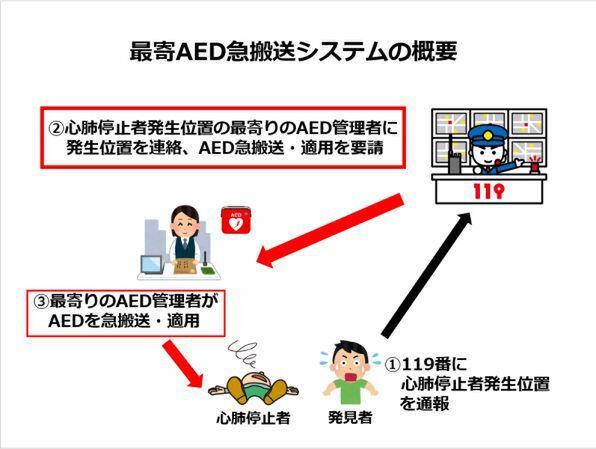

僕は、公共データを提供してもらって活用する実験を大学で行っています。心肺停止している心臓に電気ショックを与えて正常な状態に戻すAEDという機器がありますよね。倒れてから救急車が来る前にAEDを使うと、1ヵ月後の社会復帰率が10倍に高まるという統計があるのですが、実際には公共空間でAEDが使われている割合は5%程度しかない。この割合を高めるための施策を作るということをやっています。

自治体の消防本部と守秘義務を結び、過去10年間に人が心肺停止で倒れて亡くなった場所のデータを提供してもらい、救急車の発進と同時に心肺停止傷病者の近くのAEDを搬送できる人に連絡をしてAEDを使ってもらったらどうなるかというシミュレーションをしたところ、つくば市で年間2、3人は救命できるという結果が出ました。AEDを使って人が助けられる可能性が高い場所は、AEDの位置データと過去の心肺停止傷病者発生位置データから割り出すことができるので、その近くの人に患者が出たらAEDを使ってもらうようにあらかじめ協力をお願いしておきます。消防本部にはAEDの近くにで働いている人の連絡先を伝えておき、救急車の出動と同時に連絡をしてもらいます。これによって心肺停止が原因で亡くなる人を減らそうという取り組みを行っています。

完全なオープンデータを使っているわけではありませんが、必要な時に必要なデータを共有するという一つの例です。

──課題を認識した市民側が解決する方法を模索し、そのために行政に協力をしてもらうというアプローチで、データの提供やオープン化を進めていくということですね。

川島 データをどのように使うとどういう価値が生まれるかのロジックを考えて、負のリスクだけを追うことになりかねないデータを提供する側を説得する。提供する人にとっては苦労かもしれないけれど、それによってみんながハッピーになり、巡り巡って提供するその人にもメリットがあるというシナリオを提供することが重要になります。問題を解決するために大きな視野を持って全体の利益を考えるプロデューサーがキーになるということは言えると思いますね。

オープンデータ政策は楽しんで進めなければならない

──一方で、データを提供する行政側ができることは何でしょうか。

川島 大事なのは、「データをオープン化するにあたっての合意をどう作るか」ということだと思います。僕は、基本的にはオープンデータ政策というのは、みんなで楽しみながら進めていくものだと思うんですね。正解があるのではなくて、それぞれの地域や課題の性質に応じたアイデアを出し合って、これまで解決できなかったことを解決するためにデータを利用し、みんなで課題解決自体を楽しんできたいと思います。でも、自治体の人から相談されるのは、「データをどういう形式で出したらいいでしょうか」とか「オープンデータポータルサイトはどう作ればいいでしょうか」とかが多いんですよ。あたかも仕事としての流儀があるみたいな。行政というものは、ルールに則って一定の成果を出すのが仕事だったので、不確実な中でみんなで考えてうまくいったらいいな、というやりかたはなかなか浸透しませんね。実際、失敗すると世間からもすぐ責められるので、行政のパフォーマンスを見る市民・納税者の側の意識転換も必要だと思います。

──行政も市民も、みんなで取り組んでいかないと状況は変わらないということですね。そして、オープンデータ化が進んだ先には、どのような世界が訪れるのでしょうか。

川島 「知らなかったことによって損することがなくなる」世界です。たとえば、これまでであれば困っている人の情報が伝わっていれば誰かが助けられたであろう命が、情報が共有されないがために助からない。これからは情報がシェアされれば人が集まり、リソースが集中して解決する道筋がたてられます。情報というものは、オープンにするというのが基本状態で、当たり前のようにオープンにならなければいけないんです。これから、いろいろなものが徐々にオープンになってきて、十年後にはかなり進んでいると思います。