2018年2月27日、クラウド型MDM(Mobile Device Management)ツール「LanScope An」を手がけるエムオーテックスは、ユーザー企業6社を招聘し、最新版に対するフィードバックイベントを開催した。後半はユーザー企業から生々しい運用の苦労話や自動化への期待が語られ、MDMの未来が垣間見えるイベントになった。

ユーザーと開発者が直接話し合う個別のフィードバック風景

LanScope An 3.0に向けてユーザーの声を取り入れる

エムオーテックスの「LanScope An」はスマホ・タブレットをセキュアに、効率的に利用するためのクラウド型MDMツール。スマホ・タブレットの情報を自動的に取得し、デバイスやアプリ、ユーザーの移動情報などを一元管理。誰が、いつ、どこで、どんな操作をしているかのログも収集でき、盗難や紛失などに対しては、リモートロックやデータのワイプ(消去)などを実施し、情報漏えいを防ぐことが可能だ。

今回、開催されたユーザーイベントはLanScope Anの最新バージョン3.0をリリースするにあたって、ユーザーの声を反映すべく定期的に行なわれているもの。リリース前、最終回となった2月27日の会では、ユーザー企業6社が集合し、新バージョンの説明を受けたり、開発者との個別フィードバックを行なった。また、後半ではLanScope Anの利用実態やエムオーテックスが注力している自動化に関するディスカッションが開催された。

冒頭、登壇したエムオーテックス クラウドサービス本部 サービス開発部 部長の中野哲人氏は、まずLanScope Anの開発スケジュールについて説明した。最新版のLanScope An Ver.3.0は、昨年末からβ版まで開発が進んでおり、ユーザーの声を取り込みながら、2018年3月後半にiOSでの操作ログ取得やレポートなどの機能を盛り込んだ正式版をリリース。正式リリース以降も、アップルのVPP(Volume Purchase Program)、資産アラート、グループ一括管理、ログの一括出力、権限分散、紛失モード対応などの機能を追加し、現行の2.7相当にまで仕上げていくという。

エムオーテックス クラウドサービス本部 サービス開発部 部長 中野哲人氏

β版の期間でユーザーから得られた要望は94件におよんでおり、現時点では17件に対応。今回はデバイスのキッティングを大幅に効率化するアップルの「Device Enrollment Program(DEP)」対応を披露した。DEPを利用することで、MDMの構成プロファイルを監視モードに設定し、ユーザー側で削除禁止にできるほか、より詳細な制御も可能になる。さらにユーザー側にダイアログを表示させない「サイレントインストール」やLanScope Anによる指示以外、一切のロック解除を不可にする「紛失モード」も利用できるようになるという。

その他、中野氏はセキュリティ警告レポート、Windowsの暗号化機能であるBitLocker回復キーの収集と確認、プロフィールやアプリの配信・遠隔削除、アプリのアンインストール、位置情報・履歴情報のUX改善など、β版でのデモを披露した。

トリガー×アクションで自動化を実現する「レシピ」とは?

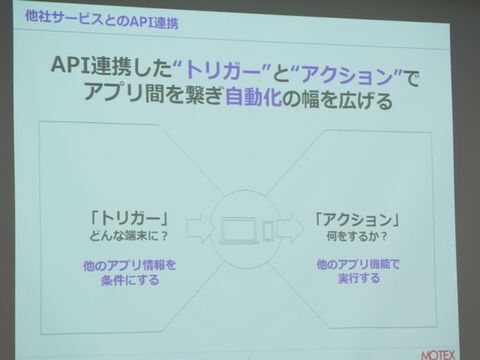

続いて、今回のイベントのお題である自動化への取り組みについて説明したのは、エムオーテックス クラウドサービス本部 本部長の池田 淳氏。同氏は、特定の「トリガー」に対して「アクション」を組み合わせた「レシピ」を作成することで、反復処理の省力化が可能になると自動化についてアピールする。たとえば、「Anをインストールする」と指定のアプリやプロファイルが自動的に導入されたり、「毎週水曜日の16時から」や「一定時間稼働していなかった端末」などのトリガーに対し、「メッセージを送ったり」、「端末を使えなくする」などの制御が可能になる。

エムオーテックス クラウドサービス本部 本部長 池田 淳氏

また、今後はAPIを公開することで、他社サービスとの連携が容易になるほか、作ったレシピはユーザー同士で共有・評価できるようにすることも検討している。池田氏は、「退勤を打刻したら、デバイスロックしたり、移動履歴から交通費を自動精算することも考えられる。メーカーだけが価値を提供するだけではなく、ユーザー同士が最適な自動化のノウハウを共有できる世界に持っていきたいと考えている」と語る。

トリガーとアクションの組み合わせで自動化を実現する

冒頭のセッションの後は、個別のフィードバック。開発者と営業担当ペアを組んで、画面を見ながら顧客の要望に直接耳を傾けていく。6社のフィードバックを受けたエムオーテックスの担当者は、「日々バックアップの差分をチェックしているので、CSVでリストを持てるようにしたいという要望を受けました」「少ない人数で多くの端末を管理しなければならないので、自動化のアイデアやヒントをいただいた」「特定端末にプロファイルを配信する場合、“or”検索ができるようにしてほしい」「管理者向けの通知をエンドユーザーまで直接配信してもらいたい」などの要望があったことを披露した。こうした具体的なフィードバックは、LanScope Anに次々反映されていくことになる。そして、後半はいよいよユーザー企業によるディスカッションに移る。