テクノロジー虎の穴 第5回

誰でも直径45mのパラボラアンテナを堪能できるオープン型観測所

電波で宇宙を眺める巨大望遠鏡の群れを撮ってきた~国立天文台 野辺山

2014年10月09日 13時00分更新

45m電波望遠鏡がお出迎え! 見学しやすい国立天文台 野辺山

長野県南佐久郡南牧村野辺山にある国立天文台 野辺山。標高1350mの野辺山高原は水蒸気が少なく、かつ寒冷地でありながら降雪も少ないため、電波観測に最適な場所として選ばれ、1970年4月の160MHz太陽電波干渉計の稼働以来、電波観測を続けてきた。

その後1982年に45mミリ波電波望遠鏡、1992年に太陽電波ヘリオグラフを加え、現在では世界的な電波観測の地として各国から多くの研究者が集まる観測所となった。

なお厳密には、野辺山宇宙電波観測所と野辺山太陽電波観測所が併存しており、その総称として国立天文台 野辺山と呼ばれている。

さて、いわゆる研究施設は年に1回のオープンキャンバス以外だと見学が難しいイメージがあるが、国立天文台 野辺山はランドマークでもある45m電波望遠鏡の近くまで、予約などナシに立ち入ることができる。

ちなみに国立天文台 野辺山の場合、年に1回の特別公開(例年8月に開催)では、観測所の全スタッフが説明などにあたり、普段立ち入ることとできない場所を含めて詳しくかつ楽しく見学可能だ。

これは国立天文台 野辺山が早くから周知に取り組んでいるためで、年末年始を除く日の朝8時30分~17時まで(ただし、7月20日から8月31日は18時まで)門が開かれている。補足すると、電波観測施設なので電波を発する機器、身近なもので言えばスマホやノートPCは観測の障害になりうるため電源オフが必須だ。また近年ではWi-Fi機能付きのカメラが増えているが、この場合もWi-Fi機能をオフにする必要がある。

現実味が薄れるデカさ! 直径45mのパラボラアンテナは必見

ミリ波を観測する電波望遠鏡としては世界最大級となる「45m電波望遠鏡」。国立天文台 野辺山の顔でもある。鏡面誤差0.1mmの精度で作られており、観測周波数は1~150GHz帯で、アンテナ重量は約700tだ。

「45m」は意外と実感の湧きにくいサイズだが、お台場のRX-78-2が全高18mであることを考えれば、その大きさを想像できるのでは。ちなみにジャストのサイズでいうと、闘将ダイモス*が該当し、なんというかでっかいアンテナであり、最初から最後まで『デカイ……』以外の感想が浮かばない人ばかりだと思われる。ゲートをくぐった時点で巨大なその姿を確認できるので、撮影しながら接近するのが楽しいだろう。

* 編註:1978年放映のロボットアニメ。トレーラーから巨大ロボに変形する設定だが、45m電波望遠鏡を見学した後だと「いくらなんでも全長45mのトレーラーは長過ぎだろう」と突っ込まざるを得ない。

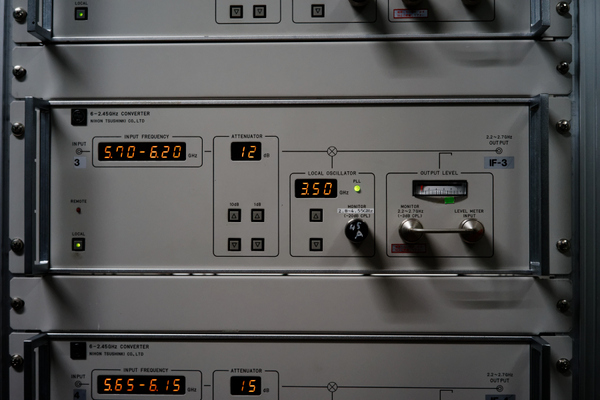

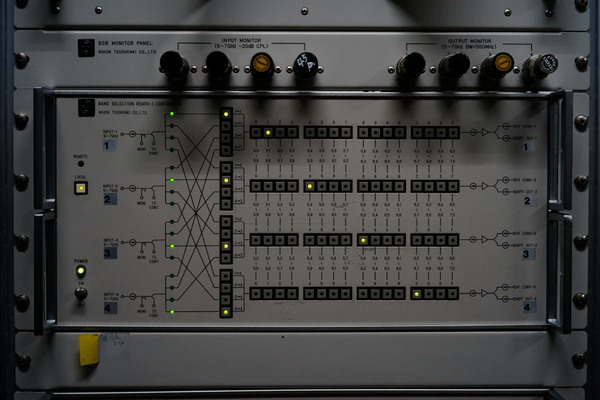

45m電波望遠鏡の内部は計器マニア垂涎!

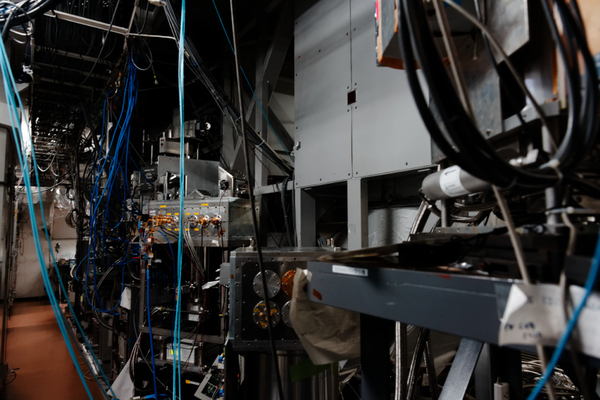

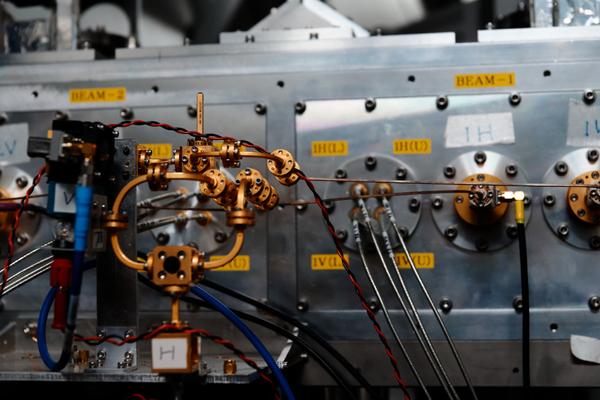

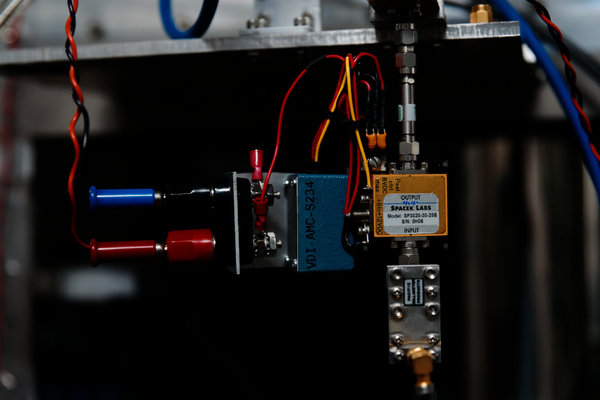

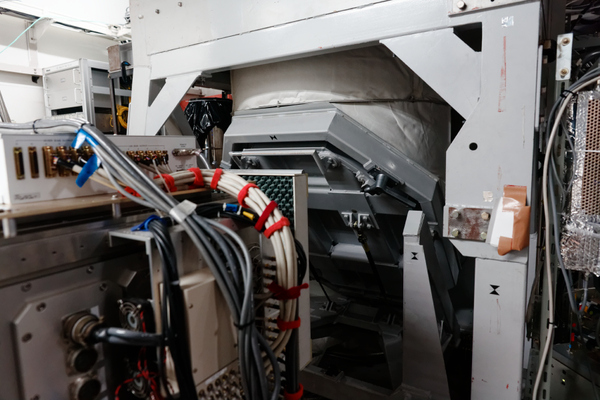

さて、今回は取材ということで、45m電波望遠鏡の下部機器室内部を見ることができた。ここには研究用の機材がところ狭しと並んでおり、かついずれもワンオフ。それぞれの研究のためだけに制作された機器ばかりというわけだ。

なお、45m電波望遠鏡が本格稼働するのは大気中の水分が少ない乾燥期のみ。つまり、取材時は9月上旬で湿度が高く、ハードウェアのメンテナンスが行なわれる時期だったというわけだ。

さて、部屋を満たすワンオフ機器で得られた計測結果ともなれば、そのデータ量も気になるところ。RAWデータはネットワーク経由でやり取りするのは難しい量になることもあるため、ストレージを持ち込む研究者もいる。これはもちろん、1日あたりのデータ量が膨大になるためで、RAWデータは観測者が1日8時間観測した場合、最大で200GB程度だという。

この連載の記事

-

第7回

デジタル

3Dプリンターで料理は作れますか?――サイエンスライターに訊く -

第6回

デジタル

松浦晋也氏に訊く、はやぶさ2と宇宙のテクノロジーのこれから -

第4回

デジタル

加速度センサーを使って“ヌルヌル動くアイツ”を作ってみよう -

第3回

デジタル

クアッドコプターの最重要部品をいじくってみた! -

第2回

デジタル

クアッドコプター撮影のすすめ! -

第1回

デジタル

テクノロジーは「なんかわからんけどカッコいい」から始めよう! - この連載の一覧へ