ロードマップでわかる!当世プロセッサー事情 第861回

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説

2026年02月02日 12時00分更新

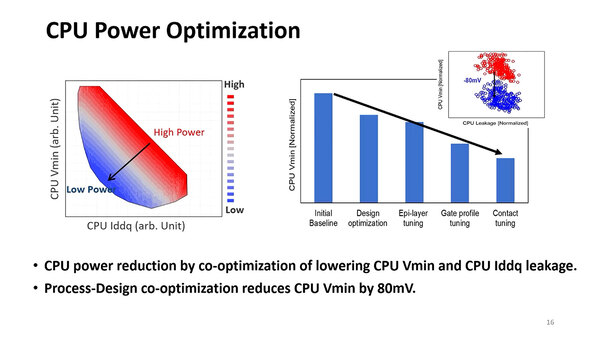

設計の最適化により最小電圧を低減

これが性能向上につながる

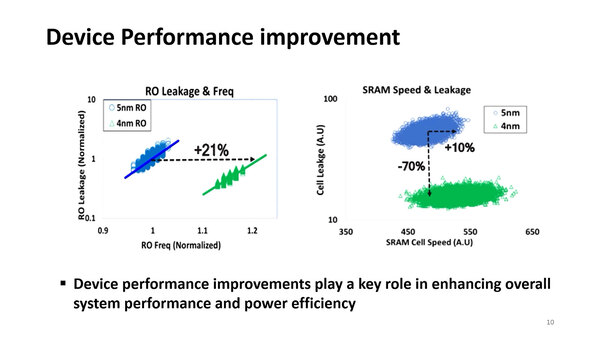

少し不思議なのは次の画像だ。報道によれば、Snapdragon X EliteはTSMC N4、Snapdragon X2 EliteはTSMC N3での製造になっているのだが、こちらでは5nmと4nmの性能比較になっている。

なのだが、TSMC N4は基本TSMC N5をベースに若干の改良(セルライブラリーの高密度化やジオメトリーの手直し)を図った程度で基本そこまで性能が変わらない。ところがロジック回路で最大21%の性能改善、SRAMで10%の性能向上と70%のリーク削減というのは明らかにおかしく、これは5nmと4nmの比較ではなく、4nmと3nmの比較なように思われる。

表現はともかくとして、プロセスの微細化で性能は上がっているわけだが、実はここも細かい話がいくつか不明である。TSMCの場合、N3世代でFinFlexと呼ばれる技術を導入した。これは省電力/高密度と高性能のバランスを取るために、NMOSとCMOSのフィンの数を変更するもので、2-1/2-2/3-2という3種類の構成が用意されているが、今回Qualcommはこの2-1を利用して省電力に思いっきり振ったのかもしれない。

ただCPUに関してはむしろピークの動作周波数が引きあがっているあたりは、CPUはクリティカルパスには3-2のような高性能向けの構成を使うが、NPUは2-1のような高密度/高効率構成を選んだ、という可能性もある。上の画像は2-1構成の場合、と考えると納得はできる。

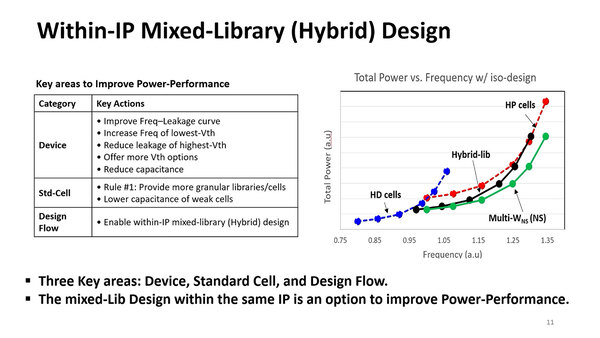

その構成に関するヒントが下の画像である。FinFlexで言えば、HD cellというのが2-1、HP cellというのが3-2、Multi-WNSというのがおそらく2-2構成である。で、Snapdragon X2 Eliteではこの3種類を組み合わせたハイブリッド・ライブラリーを利用するとしており、これでなるべく性能/消費電力比を高めようとしている。

基本はMulti-W、つまり2-2構成であり、一部2-1と3-2を混ぜているという感じである。上の画像の説明ではNPUは2-1が主体か? と書いたが、実際は2-2が主体なのかもしれない。2-1は動作周波数があまり上がらない、L3キャッシュなどに限られるのかもしれない

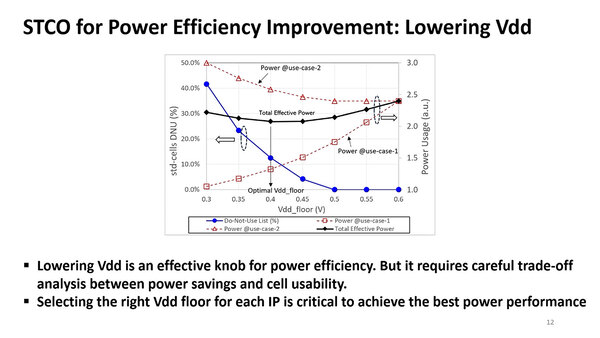

さて、この論文のタイトルはSystem Optimizationとなっているが、説明として「STCOやDTCO、DPCOといった技法を通じてプロセッサーの設計におけるPPACの大幅な改善を実現した」とある。STCO(System-Technology Co-Optimization)はシステム技術最適化、DTCO(Design-Technology Co-Optimization)は設計技術最適化、DPCO(Design-Process Co-Optimization)は設計プロセス最適化とでも呼ぶべき技術であり、この結果としてPPA(性能、面積、コスト)に加えC(コスト)面での最適化も実現できた、という話である。

最適化、というよりもバランスの問題であり、どのあたりでバランスを取るのがトータルとして一番適切かを見極めるのがこれらの技法である。STCOで、電源電圧をどこまで下げるのが適切かを示したのが下の画像だ。

Total Effective Powerで見れば、0.4Vあたりまで下げるのが一番効果的ではあるのだが、それでは10%以上利用できないセルが出てきてしまう。このあたりを勘案して、Vddをどこまで下げるかを決定したとしている。実際にはセルごとに細かく最適化することで、通常よりも低めに中心値をシフトさせることが可能になったとしている。

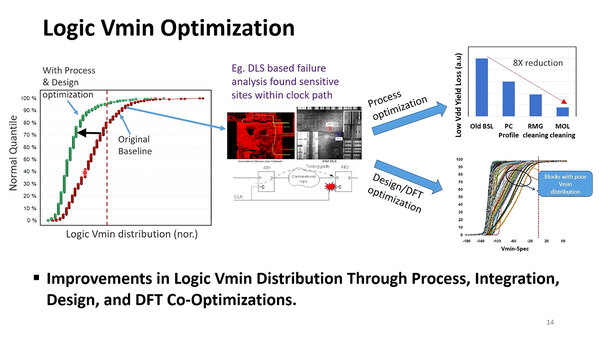

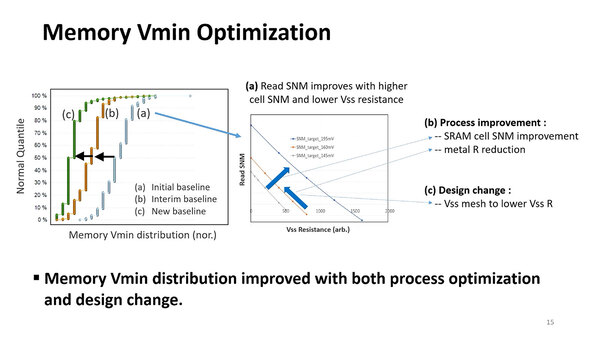

ロジックだけでなくメモリーに関しても同様の最適化を施すことで、Vminのばらつきをはるかに小さく抑えられた、とする。

また同様の技法でCPUのVminも最大80mVほど低減できた、としている。もっとも右の内訳をみてみると、Design Optimizationによる低減と同じくらい、Gate profile tuningの低減分が大きくなっており、かなりプロセスそのものに手を入れたように見える。

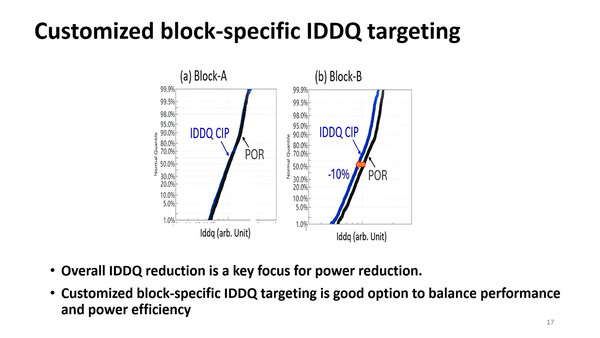

他にもIDDQ(IDD Quiescent)を機能ブロックごとに低減させたりといった細かい工夫がなされたとする。ちなみにこのケースで言えば、Block-Aは設計値と実際の値が一致しているが、Block-Bでは10%ほど低減させることに成功している。ただ具体的にどんな機能ブロックなら低減できたか、の説明はなかった。

この連載の記事

-

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 - この連載の一覧へ