単純な情報量だけでなくアナログ的なニュアンスも豊富

マランツの試聴室で実機のデモを体験できた。

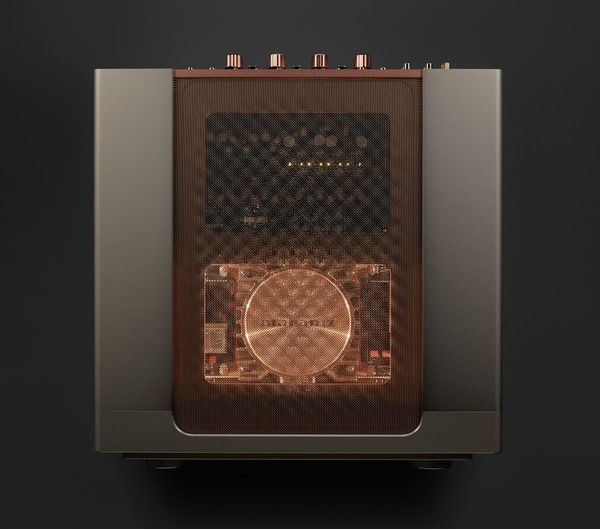

今回は旧機種との比較はなく、最初にSACD 10とMODEL 10の組み合わせて試聴。その後MODEL 10を1台追加し、F.C.B.S.を使って801 D4をコンプリートバイアンプ駆動する内容だった。

まずは1台ずつの構成から。音とは直接関係がないが、リモコンにはライティングボタンが用意されていて、電源を押すとちょっと間があってふわっとディスプレーが点灯する。こうした細かな演出にも気を配ったデザインになっているのは上質感があるし、好感を持てる。

SACD 10はディスクの再生はもちろんだが、データディスクやNASとの連携など、ディスクプレーヤーの枠をこえ、現代のソース機に求められる多機能性を一式取り込んでいる。ヘッドホン端子も持つため、単体でも利用できる機種にもなっている。

製品の魅力やパフォーマンスを多面的に感じ取って欲しいという意図なのだろう、デモ曲はかなり多かった。全体を通した感想としては、非常にパワフルで重厚なサウンドを聞かせてくれたこと。801 D4が相手でも余裕があり、重たそうなダブルウーファーも軽く動いているなあと感じた。この駆動力の高さ、低域再現へのこだわりは魅力の一つだろう。

ハイエンド機らしい高解像度はもちろん備え、801 D4との組み合わせでは空間表現の秀逸さ、つまり広い音場感とそこに浮き上がる明確な音源の存在(定位)を感じ取れた。一方で、音調はあまりギスギスせず、アナログ的な温度感も感じさせるものだった。このあたりは同じくClass Dアンプを搭載したPM-10が登場した際の感想にも似ているのだが、マランツブランドとしての音のつながりを感じさせてくれた。

最初は低音ファンに向けた企画SACD盤『ウッド・ベース』から「Come Together カム・トゥゲザー」。その名の通り、ブライアン・ブロンバーグによるウッドベースのソロ演奏だ。広い空間にビンと浮き上がるウッドベースの深さ、その力感の強さなどが印象的だった。

女性ボーカルとして、藤田恵美の『camomile Best Audio 2』の「Runaway」。力強さと明瞭な定位感が同居していることや、楽器の鮮やかかつ軽やかな音色が印象的。801 D4のいかにも重たそうなウーファーが軽々とドライブされている感じがある。これだけでもこのシステムの実力の片鱗を垣間見れたように思う。

ギター・男性ボーカルでは、TOTOの「Rosana」やマイケル・ヘッジスの「Jitterboogie」を聴く。ギターのアタック感、低域の重量感、広がり感などが良好。TOTOの演奏からは、解像感の高さはあるが、あまりきつすぎず、全体にほぐれた感じの音を出すことが伝わってくる。解像度は損なわないのだが、独特の柔らかさというか粘着性があり、音と音がとろとろとつながっていく感じがある。

クラシック曲としてパーヴォ・ヤルヴィ指揮、NHK交響楽団の『ワーグナー:楽劇「ニーベルングの指環」管弦楽曲集』から「ワルキューレの騎行」。サントリーホールでのライブ録音。

音調としてはウォーム系で、オーケストラの位置関係がすごくよく分かるのが印象的だ。あとで調べたところ、DSDレコーディングのようだが、美音系の音色でレコード再生のようなアナログ感のある音はそのせいかもしれない。低域の支え感、そして分離感がとてもよく、スケールの大きな演奏を堪能できた。

空間の広がり、そして緻密な再現に息を呑んだ

SACD 10に1台のMODEL 10をつないだ構成はHoff ensemble『Quiet Winter Night』から「Stille, stille, Kommer Vi」で終了。2Lレーベルからのリリースで、ノルウェーの教会での録音。ピアノとドラムのムードあふれる演奏に、ブラス系のソロが加わり、「スティラ、スティラ」と歌う女性ボーカルがニュアンスを添える。

F.C.B.S.の使用にはマイコンと物理スイッチ両方の切り替えが必要だそうだ。MODEL 10の背面にバイアンプとステレオを切り替えるディップスイッチがあるので、バイアンプ側に設定。3.5mm端子を持つケーブルを2本用意して入力と出力をつなぎ、最大4台までデイジーチェーン接続ができる。その上で、ソース機のLchとRchをそれぞれのアンプにつなぐ形だ。

この状態でF.C.B.S.ボタンを押して電源を入れると設定メニューが立ち上がり、Leader/Member1/2/3のどれに当たるかを指定。再起動することで設定がアクティブになる。この状態にすると、ボリュームに加えて、電源も連動してオン/オフできるようになる。

一般的なセパレートアンプでは、アンプはモノラルでもソース機と繋ぐ上流のプリ部はステレオになるのが通常だ。しかし、MODEL 10でF.C.B.S.を使うとプリ部も完全なセパレートになる(左右の機器がお互いに干渉しない)のがポイントだ。

同じ曲を聴いてまず感じたのは、空間再現の違い。恐ろしく広く立体的なサウンドステージ、非常に広い所にいる感覚、アリーナぐらいの広さにポツンと移動したような意識になって驚く。低域の深さも特徴的で、キックが腹にくる。同時に、スピーカーが鳴っているという感覚が減り、部屋そのものが広くなったような広大な音場、数段増しになった情報量を感じる。空気の密度が上がり、自分の周りに渦巻く音の情報量が濃密になった。

続いてジャズ。角田健一ビッグバンドの「A列車で行こう」は、まず声の掛け声がリアル。様々な場所から降り注ぐブラス系の楽器の定位感が明瞭で、それが次々とつながっていく演奏のリレーが楽しい。

オルガン伴奏の合唱曲では有名な「カンターテ・ドミノ」。オルガンの演奏の後のファンファーレ、そして合唱。指揮者の位置に立ち、ここも合唱団の人それぞれの顔の位置がわかるような分離感、定位感がある。音は割と近い印象で臨場感があった。高さ方向の広がりについても、セパレーションの良さが貢献しているようだ。

データディスクでSACDを上回る5.6MHzのDSDが楽しめるのもSACD 10の特徴。小馬崎達也+プラハスピリットクインテットの『ガイアに祈る』から「フェズの市場」では打楽器系の音の上でストリングスが鳴るがその深さ。そしてギターの跳ねる音の立ち上がり、立ち下がり感が印象的だった。

また、USB DAC機能も持っているため、USB出力を持つオーディオNASなどとの接続も可能だ。DSD 11.2MHzのファイルにも対応する。DELAとつないだ再生としてEDM2曲もデモされた。

一つはデンマークのDJ兼音楽プロデューサーHEDEGAARDの「Ratchets」、もう一つがGhost Riderの「Make Us Stronger」。少し目線より上のところから音が降ってくる感じで、空間のちょっとした表現の違いが明確に変わるのが面白い。RatchetsはMODEL M1のデモでかかった曲だが、低域がとてもしっかり再生されており、非常に安心感がある。また、Make Us Strongerは、声と音の定位感、音の動きが興味深い楽曲。バックの演奏と中央の音源が全く別のスピーカーからなっているようだ。

最後の締めは2Lレーベルの「MAGNIFICAT」。ハイレゾからサラウンドまでさまざまな形態でリリースされているが、11.2MHzのDSDで聞いた。比較的はっきりとした人工的な音のデモの後だけに、繊細な音の表現力、再現性の高さを再認識することができた。音の伸び、空間の広がり、そしてコーラスなどが印象的な楽曲の魅力を存分に感じさせてくれる再生だった。

サウンドマスターの尾形好宣氏に音の狙いを聞いた。端的に言えば「情報を限りなく引き出す」ことであり、そこに気を配ったという。

「クリアネスや高音・低音の再現など、もちろん個別に気になるところはあるし、やったことを挙げればきりがないが、課題をひとことで言えば『(音の情報を)ロスなく取り出すことをいかに突き詰められるか』だった。『もっと情報があるんじゃないか』と、部品一つ一つを交換しながら探し出し、採用していき、その結果として緻密で滑らかな音が出せたらいいなと思ってきた」(尾形氏)

一方で、「『これがハイエンドの音だ』とこれみよがしに出す感じの音にはしたくなかった」とも話す。例えば、低音もソースに入っていれば出すし、そうでなければ出さない。そのままの純粋さを追求したという。結果、先行試聴した評論家などからは「自然な音でナチュラルで、聴き疲れしない」という声も得られているという。

その上で「情報量の再現には、高域ばかりではなく、音の密度が重要。ここが臨場感にも関わってくる」とコメント。ロスをなくすというのは「それを出すための取り組み」でもあったようだ。

New 10 seriesは、これまでマランツが提供してきたフラッグシップ機と比べてもかなり大きな進化を遂げたような印象がある。一方で、メーカーを変えながら継続して開発してきた一連のClass Dアンプの集大成であり、サウンドマスターの尾形氏を中心に培ってきたマランツサウンドの現時点での到達点とも言えるだろう。

音質調整もMODEL M1と並行して進められたそうだ。かたやシステムで700万円のハイエンド、かたや1台で完結するエントリー機種。性格も価格帯も全く違う機種だが、近いタイミングで両者を聞いてみると、何か音の根っこの部分が通じている印象もあった。対照的な機種だが、変化のきっかけになる機種なのかもしれない。

マランツは現状では7や9の型番は封印して、10の型番を最上位として展開していくという。そこは従来のSA-10やPM-10も同様なのだが、ゼロ年代の中盤に登場した「SA-7S1」や「SC-7S2」「MA-9S2」と比べると(実際のパフォーマンスはともかく)ややダウンサイジングした印象もあった。そういった意味では、新しい10シリーズは、圧倒的な物量投入とリミッターレスの仕様で企画されたマランツとしても久々の本格的なハイエンドモデルにも思える。

導入のハードルは高いがF.C.B.S.の復活も嬉しいところだ。駆動力はもちろんだが、セパレーションの圧倒的な改善があり、これまで感じたことのない音楽体験、広大でありながら極めて明確かつ緻密な音の空間表現を示してくれた。それはB&W「801 D4」の実力、その懐の深さを感じさせてくれるものでもあった。

世界に名だたるほかのハイエンドスピーカーと組み合わせたら果たしてどんなサウンドが得られるのか? そんな期待も感じさせるデモだったように思う。