「Now Platform」への生成AI組み込み、“BYOM”と富士通提携、Microsoft Copilotとの連携

「これらはすべて現実だ」ServiceNow CTOに聞く、生成AI活用における優位性

2024年05月14日 12時10分更新

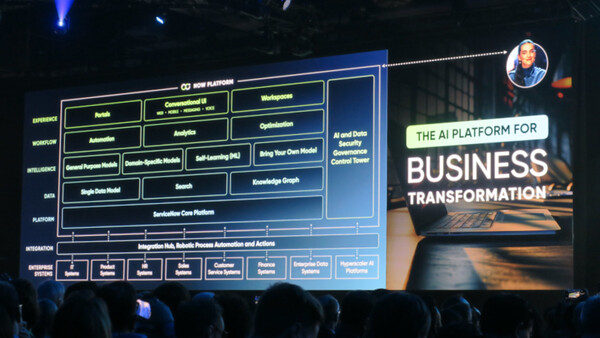

ServiceNowが2024年5月7日~9日に米ラスベガスで開催した年次カンファレンス「Knowledge 2024」では、生成AIが主役となった。その差別化ポイントは、シングル(単一の)プラットフォーム「Now Platform」への生成AIのネイティブ統合だ。そのほかにも今回は「Microsoft Copilot」との連携なども発表された。ServiceNowでCTO 兼 DevOps担当EVを務めるパット・ケイシー氏に話を聞いた。

ServiceNow CTO(最高技術責任者)兼 DevOpsエグゼクティブ・バイスプレジデントのパット・ケイシー(Pat Casey)氏。「社員番号は9番」だというケイシー氏は、ServiceNow勤続19年。コアプラットフォームコードの多くを作成した人物であり、社員からの信頼も厚い

この1年間で生成AI活用を「現実」のものにしてきたServiceNow

――今回のKnowledgeにおける発表のポイントを教えてください。

ケイシー氏:大きなテーマは生成AIで、それをどのようにプラットフォーム(Now Platform)に追加するかの取り組みを披露した。多数の発表を行ったが、次の3つに大別できる。

1つ目はデフレクション(他のチャネルなどに転送すること)、つまり、人間のエージェントを介することなくユーザーが回答を得られるセルフサービスを支援すること。2つ目はエージェントの生産性。3つ目は複雑なワークフローを簡単に構築する方法。ServiceNowのデプロイ、テキストからコード生成、テキストからフロー生成などを強化した。

全体として生成AIに大きな投資をしており、将来的にはすべてのワークフローに生成AIを入れていく。

もう一つ、Knowledgeで見せたかったことは「これらはすべて現実だ」ということ。われわれの生成AI機能は「現実」であり、実際に利用している顧客がいる。昨年のKnowledgeでは、生成AIはまだ取り組み中の技術だったが、今年のKnowledgeではすでにリリース済み、もしくはリリース予定の技術になった。

――今年のKnowledgeでは、生成AIがプラットフォームにネイティブに組み込まれたと紹介がありました。ネイティブに組み込まれることで、どのようなことが可能になるのでしょうか?

ケイシー氏:ServiceNowは、エンタープライズソフトウェア企業の中では数少ないシングルプラットフォーム企業だ。つまり、ServiceNowのすべての製品は、同じソフトウェアとハードウェアで構成されたプラットフォーム上にある。今回われわれは、そのプラットフォームに生成AIを追加した。これにより、すべてのアプリケーションで、まったく同じように生成AIを利用できるようになる。

ServiceNowのプロダクトは、シングルプラットフォームの「Now Platform」を基盤に開発されている。ここに生成AIを組み込むことで、すべてのプロダクトで同様に生成AI機能が使えるようになる

MicrosoftやSalesforceといったポートフォリオ企業は、「Copilot」のようにすべてを網羅するAIコンパニオンを構築しているが、われわれはプラットフォームに直接AIを加えている。これはエンジニアリングの面で優位性がある。

顧客へのメリットとして、慣れ親しんだUIを使いながらAIを活用できる点がある。たとえばServiceNowのインシデントフォームには、KB(ナレッジベース)を自動で作成する新しいボタンが加わった。再トレーニングしたり他のツールを使うことなく、生成AIを活用して効率化ができる。

ServiceNowは2019年にElement AIを買収し、AIサイエンティストを獲得した。2022年末に生成AIブームが起こる前から基礎研究に取り組んできたので、かなり先行していると自負している。2023年には、Hugging Faceと共同で「StarCoder」というモデルも公開している。NVIDIAとの関係も生成AIブーム前に構築しており、GPUを確保している。このように、われわれは「準備ができていた」のですぐに展開できた。

Bring Your Own Model(BYOM)とMicrosoft Copilot連携で示すオープンさ

――ServiceNowでは「Bring Your Own Model(BYOM)」として、顧客が自社開発した生成AIモデルを持ち込むこともできることをアピールしています。どのようなユースケースが考えられるのでしょうか? ニーズをどう見ていますか?

ケイシー氏:2つのユースケースを紹介しよう。

1つ目は、すでに何らかの生成AIソリューションを開発している顧客が、ServiceNowにあるワークフローの一部として機能させるために、外部(のAIサービス)にアクセスするのではなくServiceNowに統合された形にしたいというニーズが考えられる。

2つ目として、ServiceNow内にカスタムソリューションを構築しており、外部のモデルと連携させたいという例だ。

ひとつだけ明確にしておきたいのが、Bring Your Own Modelで独自のモデルを持ち込む場合、自分たちでモデルをホストしなければならないという点だ。われわれはホスティングビジネスに参入するつもりはなく、顧客に代わってモデルをホストすることはしない。

顧客ニーズについては、ドイツの製造業数社から、ドイツ製のLLMである「Aleph Alpha」を統合したいという声を聞いている。また、日本でも富士通が自社のモデルを持っており、そうしたニーズが出てくると見ている。富士通とは戦略的提携を結んだが、富士通のモデルとServiceNowのワークフローをリンクさせるようなソリューションを(富士通が)構築して市場に提供したいのであれば、それが可能だ。

また、ある欧州の大手財務機関では、OpenAIを使ってソリューションを構築した後、ServiceNowに移行し自社モデルベースに乗り換えたという例もある。

われわれが顧客にどのモデルを使うのかを指示するのではなく、顧客が自社にとって最適なモデルを選択できるようにするのが良いことだと考えている。

――しかし、多くの企業で「AI人材の不足」という話も聞きます。どのモデルが自社に適しているのか、選択して使う企業がどのぐらいの比率を占めるのでしょうか?

ケイシー氏:ほとんどの企業が、(自分たちで選択するのではなく)われわれが設定したものをそのまま使うことになるのが実際だろう。

それでも、スキルセットがあり、意図や意欲があり、柔軟性が欲しいと思っている顧客も(少数だが)いる。どちらのケースでもわれわれは対応できる、というわけだ。

――Knowledgeでは、「Microsoft Copilot」と「Now Assist」の連携も発表しました。SAP、Salesforceなど、多くのベンダーが自社のAIアシスタントを用意していますが、今後、このような連携を増やしていく方針でしょうか?

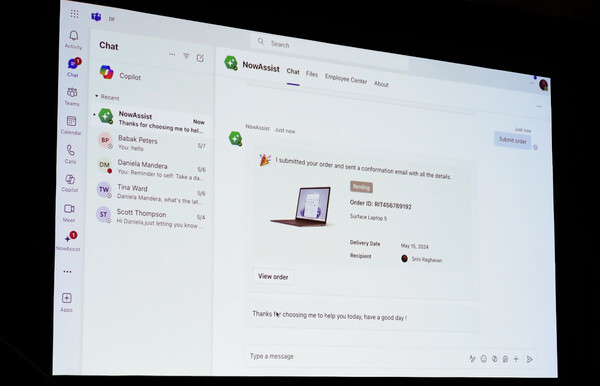

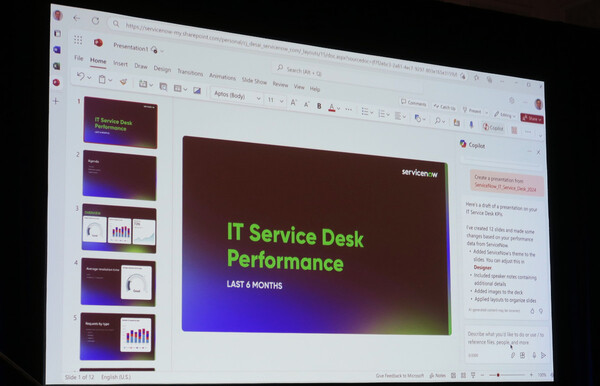

ケイシー氏:Microsoftとの提携は、顧客からのニーズが多かったことから実現した。顧客がサービスを切り替えることなく、Microsoft Copilotが優れている場面ではCopilotを、Now Assistが適している場面ではNow Assistを使うことができる。Knowledgeでは、Microsoft TeamsでCopilotを立ち上げて、ServiceNowのカタログで注文するデモを見せた。さらに逆の例として、ServiceNow側からCopilotを使って「PowerPoint」のスライドを作成するデモも披露した。

このような連携は、Microsoftによると初とのことだ。われわれはそれ以外の(ベンダーの)ツールについてもオープンなスタンスであり、需要があるのなら歓迎する。

ある人物の“すべて”を把握する「Knowledge Graph」を発表

――Knowledgeでは、「Knowledge Graph」も披露しました。グラフデータベースとのことですが、提供時期を含め、詳細を教えてください。

ケイシー氏:エンジニア視点での回答となるが、ServiceNowには幅広いデータ構造がある。その数はおそらく5000にも及ぶだろう。ServiceNow自身はそれらのデータ構造間の関係を把握しているが、これまでユーザーには実用的な形で公開されていなかった。

開発者が、あるユーザーのすべてを知りたい――どのハードウェアを所有し、どこを拠点としており、どのプロジェクトに関与しているのか、など――となると、どのデータ構造を見るべきかを知っている必要がある。

Knowledge Graphは、APIにアクセスしてそのユーザーについて調べてもらうだけで、そのユーザーを中心に据えたデータ構造が表現される。拡張も容易にできるので、顧客は自社にとって意味のある方法でKnowledge Graphを修正できる。

このように、APIを使ってServiceNow内にあるデータへのアクセスを簡単にしつつ、データ構造がそれぞれどのように相関しているのかを把握できるのがKnowlege Graphだ。

たとえば特定のユーザーが退職した場合、その人に関係する情報すべてを把握できる。また、カスタマーサポート担当者であれば、ある顧客についてのすべての情報を得ることができる。これまでは、それらを調べるためにはデータモデルを理解しておく必要があったが、Knowlege Graphによって、経験がない人でも簡単に情報が得られるようになる。

Knowlege GraphはServiceNowが社内開発した技術であり、APIレイヤーはNeo4jを知っている人ならば扱いやすいはずだ。提供時期はまだお伝えできないが、期待してほしい。

――Knowledge Graphと生成AIを組み合わせることで、どのようなことが可能になるのでしょうか?

ケイシー氏:Knowledge Graphを使って、あるユーザーに関するデータの“束”を生成し、クエリとともに生成AIに送ることで、よりパーソナライズされた回答が得られる。興味深いユースケースが出てくるだろう。