BtoBプラットフォームを盤石に、FinTech領域も虎視眈々と進める

企業間Data to Dataの時代到来か インフォマートは業界特化のBtoBプラットフォームに注力

2024年02月26日 09時00分更新

インフォマートは、2024年2月20日、事業戦略に関する記者説明会を開催した。

インフォマートの代表取締役社長である中島健氏は、同社の目指すべきビジョンは「非競争分野は皆で“シェア”する世の中」だという。「日本は良くも悪くも非常にこだわりが強い。悪い方のこだわりをなくしたいというのがインフォマートの想い。そのために、業務をシステムに合わせるような世の中にしたい」と強調する。

企業“間”をデジタル化・標準化するインフォマート

インフォマートは、1998年に設立、企業“間”をデジタル化・標準化する「BtoB(企業間電子商取引)プラットフォーム」を展開する企業だ。中島氏は、「企業向けのSaaSのほとんどは、企業間ではなく企業内のデジタル化の進めるツールを提供している。インフォマートは、あくまでも企業と取引先の“やり取り”をデジタル化・標準化している」と説明する。

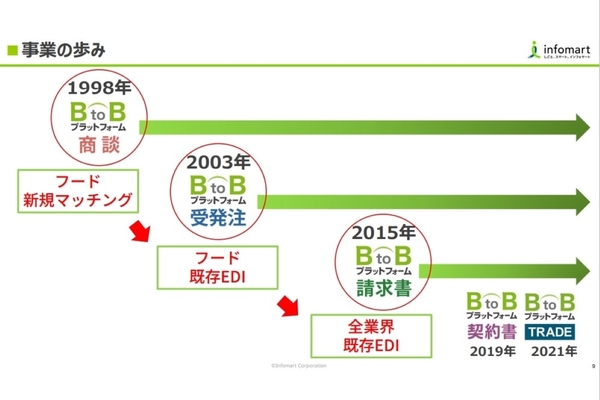

創業時には、フード業界の商談領域(新規マッチング)からビジネスを開始。2003年には、同業界での受発注サービスを開始してEDI領域に進出、そして2015年には全業界をターゲットとした請求書事業を始める。

この請求書事業を契機にユーザー数は急速に拡大。2023年11月には、ユーザー企業が100万社を突破。ここまでBtoBプラットフォームシリーズにて、一貫してビジネスに必要な企業間のやり取りをデジタル化してきた。

ここまで創業以来、25年連続増収を続けており、2024年度の売上高は161億を見込む。そして、2026年度には200億円の売上を目標にしており、2021年からの5年間での売上の倍増を狙う。

インフォマートがうたう“Data to Data”

中島氏は、同社の強みだという「Data to Data(DtoD)」について解説した。

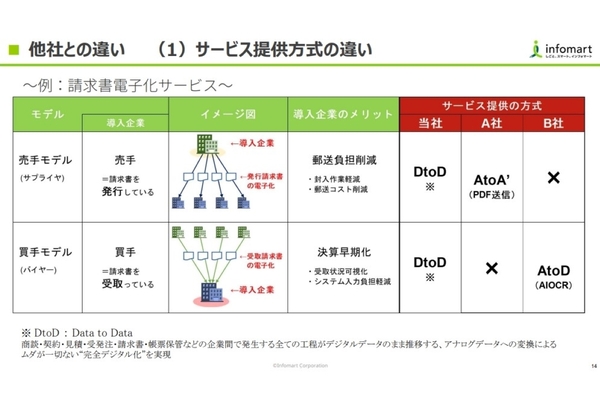

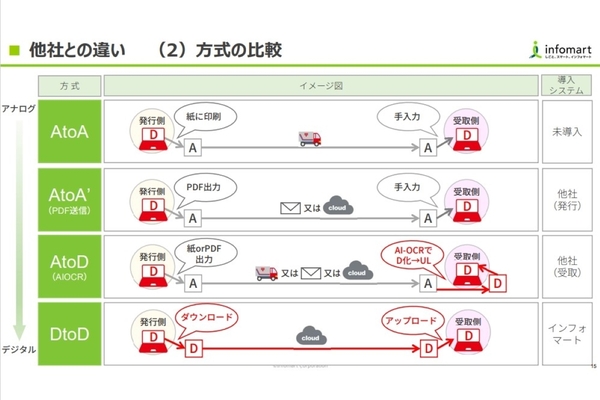

企業間のSaaSのサービスは、一般的に“売手(サプライヤー)モデル”と“買手(バイヤー)モデル”の2種類に別れるという。売手モデルは、導入するのが売手企業で、請求書電子化に例えると発行を電子化する側である。買手モデルは、導入するのが買手企業で、請求書電子化においては受取を電子化する。

請求書電子化でのサービスの提供方式は、売手モデルはアナログからアナログ(AtoA')のPDF送信となり、買手モデルはアナログからデジタル(AtoD)のAIOCRが取られる。この形式では、売手側は郵送費が削減され、買手側は決算早期化が進むというメリットはあるが、AI OCRを介するため正確性には欠け、データ化をは挟むため時間や手間もかかり、最終的にデータ化できない部分もあるなど、まだまだ課題は存在する。

企業間のすべての工程をデジタルデータのまま推移させるインフォマートのDtoDの方式は、上記の課題を解決し、完全なデジタル化を実現する。一方で大きなデメリットは、「取引先の賛同が必要なこと」だと中島氏。紙やPDFで送るだけであった売手側に、IDの取得や登録などの作業をしてもらい、プロセスも変えてもらう必要がある。

ただ、DtoDの導入が買手側で増えていくと、売手側もDtoDでのやり取りが増え、将来的にはメリットを享受できる。こうしてインフォマートは、DtoDの普及をきっかけとした、日本全体のDXの加速を目指している。

DtoD時代の到来にあわせて“業界DtoDのトップ企業”を目指す

そしてこのDtoDの時代が到来しつつあると中島氏。

理由は3つあるといい、ひとつは全商流へDXが拡大傾向であることだ。アフターコロナで請求書だけの電子化が進み、メリットを感じた企業がすべてをデジタル化しようと検討しはじめている。

2つ目の理由は、弥生を代表幹事とする電子インボイス推進協議会が、“デジタル”インボイス推進協議会へと名称変更したことだ。同協議会は単純に紙を「電子化」するだけではなく、デジタルを前提とした業務の在り方を見直す「デジタル化」を推進すべく名称を変更している。

3つ目の理由は、先進国でDtoDが浸透しはじめていることだ。特にイタリアでは、2019年の時点で企業間におけるDtoDを必須としている。他にもインドやベトナム、メキシコなどでも義務化を進めている。

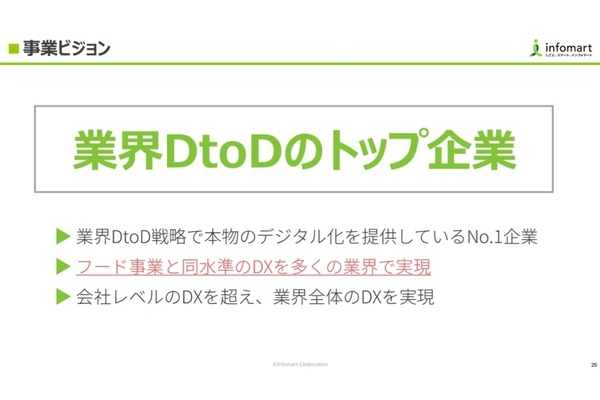

このような背景を受けインフォマートは、新たな事業ビジョンに“業界DtoDのトップ企業”になることを掲げる。中島氏は「コロナ禍を経てDtoDが盛り上がったと同時に、同業他社も増えた」とし、長年DtoDのプラットフォームを稼働させ続けてきた同社の強みに立ち返るという。

そして、全業界型だけではなく、当初インフォマートがビジネスを開始したフード業界のように業界特化のDtoD戦略で、事業領域の深化を拡大していく。

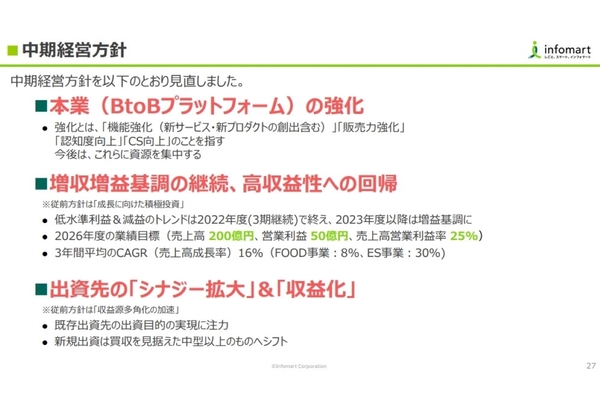

このビジョンを達成するために2026年までの中期経営方針も見直し、本業であるBtoBプラットフォームを強化する方向性に切り替える。具体的には、機能強化や販売力強化、認知度向上や顧客満足度向上に注力する。「すべてはBtoBプラットフォームの強化につながる取り組みに集中する」と中島氏。

成長に向けた積極投資に取り組むとしていた方針も、増収増益基調を継続させ、高収益性に回帰する。

加えて、従来から研究していたFinTech戦略も継続していく。「インフォマートは、見積りから請求までの商流をデジタル化しており、それを決済にまでつなげることで、ユーザーの満足度を高める。保有する44兆円の商流データを活用することで、審査・本人確認の新手法など銀行にできないようなことが実現できる」と中島氏。

BtoBプラットフォーム自体を盤石化できるという目的もあり、ファクタリングサービスである「電子請求書早払い」や掛売り業務をアウトソースする「掛売決済」などをパートナー企業とも連携しながら既に展開している。「FinTechはトライアンドエラーを繰り返しながら、虎視眈々と進めていく」と中島氏は述べている。