2010年代に大きく変わった宇宙産業

── 1980〜1990年代に構想は立ち上がった。それが事業としての現実味を帯びはじめたのはいつなんですか?

金山 2010年代ですね。そのくらいから世の中が変わってきて、イーロン・マスクやジェフ・ベゾスといった人々が「宇宙をやるぞ」と乗り込んできた。政府が莫大なお金を使って宇宙開発を発展させてきたものが産業界の中に人・技術として蓄積され、今までとはまったく違うやり方で宇宙をやろうじゃないかという人たちが出てきた。2010年代は、政府相手の研究開発ビジネスから民間相手のビジネスに宇宙が変わりはじめた時代なんです。

── そうなったのは何か技術的な革新があったんですか。

金山 人工衛星の小型化と、地上での情報処理能力の飛躍的向上が同時に起こったことですね。それがいわゆる衛星コンステレーション、複数の衛星を上げて膨大なデータを取るというビジネスにつながりました。どちらが欠けてもこれはできなかったと言われています。あのグーグルが衛星会社を買収してビジネスをやろうとしていたんですが、当時はまだ地上の技術が追いつかず、いくらデータを取っても処理しきれなかったということで会社を手放したと聞いています。

── なんと。グーグルなんて情報処理のトップランナーじゃないですか。それでもダメだったと。

金山 それほどタイミングがピッタリ合わないと難しかったということですね。

── それに、昔は放送や通信用の衛星なんてロシア製のロケットで上げてましたよね。そうした状況が2010年代にガラッと変わってきている。そして、小型衛星であると。

金山 従来は大学の教育目的に主に使われてきた小型衛星が大きく世の中を変えました。例えば、大型衛星1基100億円の世界だったのが、100億円あれば10基・20基作れるじゃないかという世界に変わり、打ち上げ数も2019〜2010年ごろを境に10倍近く増えてました。それが衛星事業の急拡大を招き、ベンチャーが急激に増えた要因の一つになっています。

── これまで政府主導でやってきた宇宙開発が一気に民間寄りになってきた。

金山 一方、観測の方では、それまでは高分解能というか、宇宙空間からどれだけ細かいものを見られるかという安全保障面の要求がありました。ナンバープレートが見えるとか、人の顔が見えるというのが映画であったのを覚えています。それが小型衛星コンステレーションの登場によって、高頻度で物事を観測してデータを取りためて、将来の様式を予測するところに価値を見出すという新たな付加価値が誕生しました。また、従来は、地球軌道から地上に対してどういうサービスを提供するのかが経済圏とされてきましたが、最近はアルテミス計画なども出てきたことで、宇宙の経済圏も月をも巻き込んだ話になりつつあります。

●アルテミス計画

NASAが提案している月面探査プログラム。2025年以降に、月面に人類を送り、物資を運び、月面拠点を建設して、月での人類の持続的な活動をめざす。

清水建設の宇宙開発「短期・中期・長期」計画

金山 清水建設では非建設事業を伸ばすことを長期ビジョンに掲げています。建設事業はこれまでのような成長率を維持することは難しいと考えられています。そのため会社トップからは非建設事業を成長させることに期待されており、その一つとして宇宙や海洋などのフロンティア事業が位置付けられています。もちろん必要な研究開発は今後も継続するのですが、当社の宇宙への取組は事業化へと大きく舵を切ることになりました。

── 事業化に向けた動きはいつから始まったんですか?

金山 フロンティア開発室設立の2018年4月からになります。

── 具体的にはどんなことをやっているんでしょう。

金山 短期・中期・長期に分けて取り組んでいます。

短期は小型衛星の打ち上げ分野。キヤノン電子・IHIエアロスペース、日本政策投資銀行・清水建設の4社でSPACE ONEという会社を立ち上げ、小型衛星の打ち上げサービスを提供しようとしています。

小型ロケットのイメージ(画像:SPACE ONE プレスリリース)

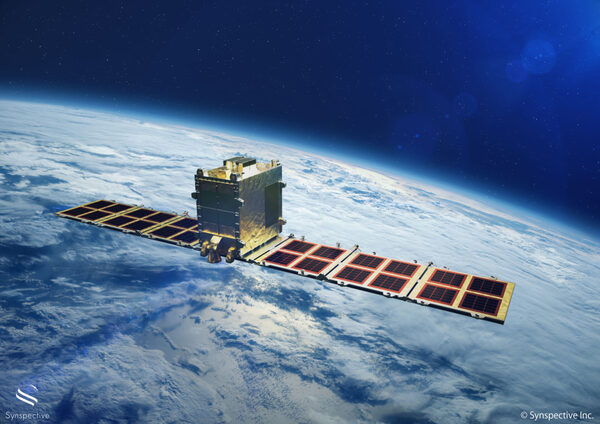

中期は衛星データ分野。目指しているのは測位衛星から得られる位置情報と、地球観測衛星の中でも合成開口レーダー(SAR)という特殊な技術で得られる観測データを組み合わせたソリューションの開発です。その一貫としてSynspectiveという宇宙ベンチャーに投資しています。

小型SAR衛星「StriX-1(ストリクス・ワン)」(画像:Synspective プレスリリース)

長期は月開発利用分野ということで、昨年12月にランダー初号機の打上げに成功した日本の宇宙ベンチャーispaceに出資しています。我々はかねてより、月面構造物や月資源利用などを研究しています。現地に輸送するサービスのビジネスを開発する企業を応援しようと考えました。

月面着陸船のイメージ(画像:ispace プレスリリース)

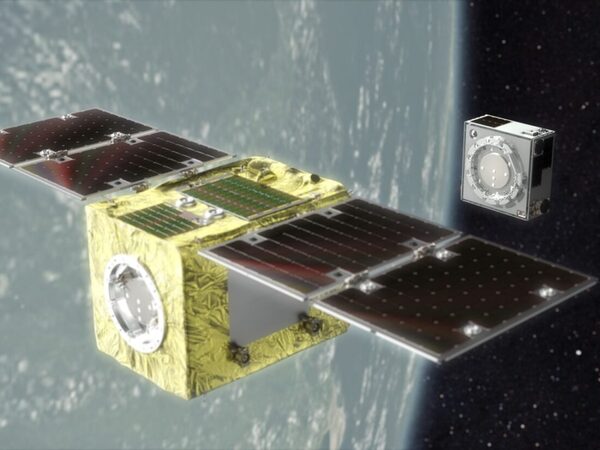

そして最後に、宇宙ゴミ除去の事業化を目指すAstroscale。我々のようにロケットや衛星を利用して商売をしていこうという立場からすると、宇宙は持続的に利用できる環境でなければなりません。クリーンな宇宙環境の維持に大きく寄与する事業になるとの期待を込めて出資しました。

デブリ除去技術実証衛星「ELSA-d」(画像:Astroscale プレスリリース)

── 4社に投資をしていると。ここまでやられている認識はまったくなかったです。

金山 各社のプレスリリースを見れば、清水建設が関わっているとわかります。

── あくまで黒子なのだと。衛星データソリューションというと具体的には何ですか?

金山 たとえば近いところでは位置情報を用いた動体観測のシステムを展開していきたいと考えています。今まで人力で量っていたものを機械に置き換えることで24時間365日継続的に監視できるようにする。自然災害等による斜面崩壊は毎年のように起きていますし、様々な方面で安全管理が求められるようになると考えます。

── なるほど、土地利用による地面などの状況変化を監視すると。

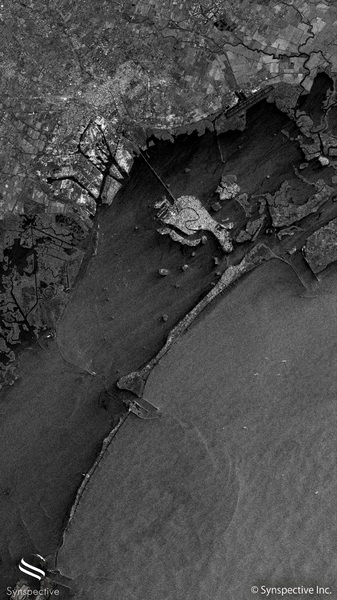

金山 あとはSAR技術を使ったソリューションが考えられます。SARによる観測では水が黒く写るという特徴があるため、海に浮かぶ船など金属を使用したの物体を検出できます。このような特徴は安全保障分野で重宝されてきたんですが、最近では災害対応にも使われていて、水害が起きたとき、どこまで浸水しているのか把握することに役立ちます。もともと天候や昼夜に関係なく観測できますので、自然災害が起きているなかでも計測できる能力が注目されています。また、干渉SARという技術を利用して、地表の変動をミリ単位で観測する手法の研究・技術開発が国の研究機関や民間企業で進められています。

SAR衛星画像のイメージ(画像:Synspective プレスリリース)

── どちらも土木方面の応用ですね。

金山 位置情報を用いて微細な変動を観測する技術を今後は建築物にも応用できないかと実証を進めています。たとえば超高層ビルを建てていくとき、工事が進むにつれてビルのねじれなどを計測するためにこの技術が使えないか試しています。パイロット的に使ってデータを取っているところです。

この連載の記事

- 第24回

sponsored

スマートシティに“伝統工芸”が必要なワケ 豊洲スマートシティ推進協議会の「T-HUB」が面白い - 第23回

sponsored

清水建設のXRに感動した。「トイレはこちら」が空中に浮かぶ時代はすぐそこに - 第22回

sponsored

首都災害、意外な新事実 清水建設、データ分析で明らかに - 第21回

sponsored

清水建設がイノベーション拠点のどまんなかに「旧渋沢邸」を置いたワケ - 第20回

sponsored

大雨被害 清水建設、量子コンピューターで復旧支援 - 第19回

sponsored

あなたの家も「駅徒歩1分」 LUUPがまちの常識を変える - 第18回

sponsored

首都直下地震が来たらこれがヤバい。清水建設の社会実験で分かったこと - 第17回

sponsored

IT業界で稼げなかったら建設業界に行こう! 清水建設がベンチャー投資に本気 - 第15回

sponsored

「海に浮かぶ100万人都市」清水建設のとんでもない構想 - 第14回

sponsored

西新井大師には“巨大ダンパー”が入っている

この記事の編集者は以下の記事もオススメしています

sponsored

「海に浮かぶ100万人都市」清水建設のとんでもない構想SDGs

次世代太陽電池「ペロブスカイト」、東急田園都市線・青葉台駅で先行実証実験へsponsored

IT業界で稼げなかったら建設業界に行こう! 清水建設がベンチャー投資に本気sponsored

あなたの家も「駅徒歩1分」 LUUPがまちの常識を変えるsponsored

大雨被害 清水建設、量子コンピューターで復旧支援AI

建設現場の段取りを妨げる資材をAIで検出。ドコモ・NTT Comが実証実験に成功sponsored

清水建設がイノベーション拠点のどまんなかに「旧渋沢邸」を置いたワケsponsored

首都災害、意外な新事実 清水建設、データ分析で明らかにトピックス

4Kで宇宙を観測、スマート天体観測ステーション「VesperaⅡ」