2020年8月24日、New Relic(ニューレリック)は、オブザーバビリティ (可観測性)プラットフォーム「New Relic One」の新たな製品体系や価格体系、無料ライセンスについて発表した。また、同社の国内における事業戦略「デジタル・ニューノーマル構想」についても発表した。

オブザーバビリティを追求し、デジタルサービスを支える

New Relicは、2008年に、米サンフランシスコで創業。デジタルビジネスのあらゆる重要指標を観測可能にする「オブザーバビリティプラットフォーム」を提供してきた企業だ。

オブザーバビリティとは、「デジタルサービスを支えるシステムのメトリクス、イベント、ログ、トレースのデータを、リアルタイムに取得し続け、常にシステム全容の状態を把握し、改善ができる状態にあること」を指すとし、「システムは、監視という概念が一般的であり、なにか問題が発生した状態を捉えることに力を注いできたが、不確実性な時代においては、システム自体に発生する根本的な原因を、リアルタイムで把握しつづける性質をシステムに持たせることが重要になっている。それをオブザーバビリティと定義している」とする。

そして、「New Relicは、世界中の開発者が、ソフトウェアのパフォーマンスを瞬時に把握できるよう、シンプルかつパワフルな方法を提供することに注力してきた。デジタルビジネスを構成するアプリケーションやインフラストラクチャのみならず、ユーザー側の顧客体験状況までを観測することで、デジタルサービスの障害検知や顧客体験の低下検知、潜在的な問題およびボトルネックを早期特定して解決できることができる」としている。

New Relicの全世界の社員数は約2300人、世界16拠点に展開。売上高は約6億ドル。AirbnbやGitHub、Major League Baseballなど、1万7000社に導入。Fortune100企業の過半数で採用されているという。また、日本法人は、2018年に設立。国内においては、JapanTaxiやSansan、ウェザーニューズ、コマツ、バンダイナムコライツマーケティング、森永乳業など、数100社での導入実績がある。

「New Relicの特徴は、あらゆるデータを集約し、知りたい答えにミリ秒で到達できる点にある。1兆3000億のデータポイントを一瞬で検索し、KubernetesやDocker、Serverlessに加え、30以上のAWSインテグレーションを含む、220を超えるインテグレーションを搭載。8言語、200フレームワーク以上に対応し、エージェントを導入するだけで、あらゆるシステムの重要指標を観測可能にすることができる」とする。

3つのプラットフォームに統合 価格体系も刷新

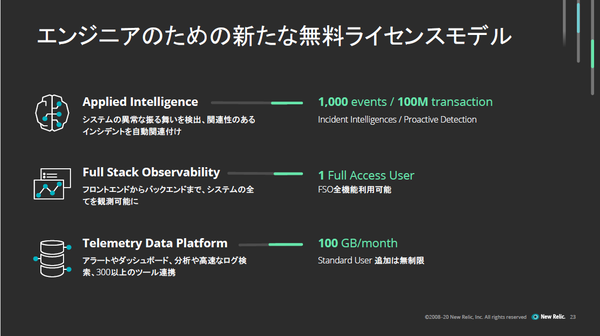

新たに発表した製品体系では、従来、複数の製品に別れていたものを、「Telemetry Data Platform (テレメトリーデータプラットフォーム)」、「Full-Stack Observability (フルスタックオブザーバビリティ)」、「Applied Intelligence (アプライドインテリジェンス)」の3つの主要プラットフォーム機能に統合した。

Telemetry Data Platformでは、アラートやダッシュボード、分析や高速なログ検索を提供するほか、300以上のツールと連携。ペタバイト規模で、あらゆるタイプのアプリケーションやインフラのデータを収集するほか、可視化、アラートするためのプラットフォーム機能を提供する。New RelicエージェントとOSSツールで取得できるあらゆるデータを統合し、すべての運用データを単一ソースとなるように設計。しきい値アラートの設定や、柔軟性の高いダッシュボードでの可視化や分析が可能になる。

Full-Stack Observabilityは、APM(アプリケーション性能モニタリング)やインフラストラクチャー、ログ、デジタルカスタマーエクスペリエンスを横断したソフトウェアスタック全体の分析や、トラブルシューティングを、ひとつのコネクテッドエクスペリエンスで簡単に行うことができる。フロントエンドからバックエンドまで、1ライセンスでシステムすべての観測が可能になる。従量課金ではないため、データサンプリングを気にせずすべての機能をフル活用できる点も特徴だという。

Applied Intelligenceでは、システムの異常な振る舞いを検出し、関連性のあるインシデントを自動関連づけ。インシデントを迅速に検出、理解、解決するためのAIOpsだ。障害や異常の理由を AI が特定。ユーザー企業が気づくよりも速く回復させることができる。New Relic が取得するすべてのデータに機械学習を適用し、因果関係の明確なデータを提供するほか、既存のインシデント管理ツールとも統合が可能であり、SlackやPager Duty、 Service Now、 Splunkとの連携もできる。

New Relic 最高技術責任者の松本大樹氏は、「New Relic Oneによつて、迅速な障害復旧、継続的なパフォーマンス改善、デジタル顧客体験の改善ができる。ツールのサイロ化、エンジニアのサイロ化、保守が中心となる負のワークロードを解消でき、エンジニアがビジネスに貢献できる。幅広い知識を持ったFull-Stack Observability Engineerや、テレメトリデータを駆使し、様々なインサイトを生み出すTelemetry Data Scientistなどの新たなタイプのエンジニアを育成することもつながるだろう。これらをオブザーバビリティエンジニアと呼ぶことになる」などとした。

また、New Relic Oneの課金体系も刷新した。

Telemetry Data Platformは、1GB あたり0.25ドルとし、「テレメトリーストレージ費用は業界最安値を設定した。データウェアハウスなどの他社の価格設定のわずか5%の料金とした」(New Relic 副社長の宮本義敬氏)という。

また、Full Stack Observabilityでは、エンジニア数課金という新たな手法を採用。Applied Intelligenceは、インシデントごとの課金体系を採用。1インシデントあたりの価格は0.5ドル、100万トランザクションで0.25ドルとした。

宮本氏は、「業界の典型的な価格体系では、コスト予測が不透明であり、その結果、すべてのシステムで使用するのではなく、重要なところにだけにツールを導入するという結果になっていた。これがシステム全体のオブザーバビリティの実現を難しくしていた。ここに一石を投じたい。予測可能なエンジニア数課金としたことで、すべてのシステムで利用できる。また、自動従量課金ではなく、事前の年間契約消費型とすることで、突然、コストが上昇するということがない。顧客が成長したら、New Relicに発注してもらうという、顧客に寄り添った課金体系にした」と語る。

さらに、New Relic Oneの全機能へのアクセスが可能な無料ライセンスモデルを導入。Telemetry Data Platformでは、毎⽉100GBのデータ取り込みまでを無料とし、Full-Stack Observabilityでは、フルアクセスのユーザーライセンスを1つ無料で提供。Applied Intelligenceでは、Proactive Detection (異常検出)において、毎⽉1億件のアプリトランザクションまでの無料検出、Incident Intelligence (インシデント相関分析)では毎⽉1000件までのインシデントイベントを無償で提供する。

さらに、国内のコミュニティに対する投資として、LINEが主催するチューニングバトル大会「ISUCON」向けに、特別ライセンスの提供および挑戦者向けの技術支援も行なう。

「無償ライセンスやコミュニティへの投資を通じて、オブザーバビリティエンジニアの育成に貢献したい。今後は、オブザーバビリティエンジニアを認証する資格を作ったり、優秀なエンジニアを表彰するといったことも考えている」とした。

ITシステムはインサイトが目的にならなければならない

一方、New Relicの小西真一朗社長は、同社の事業方針について説明した。

「New Relicでは、More Perfect Software.(デジタルビシネスをより完璧なものへ。)を、創業以来の経営理念とし、オブザーバビリティによって、それを実現してきた」と前置きし、「新型コロナウイルスに端を発した環境変化により、デジタルシフトが加速。多くの日本の企業は、リスクと共生しながらも、同時にイノベーションを起こしていかなくてはならない状況にある。この新たな時代においては、古い装いを捨て、新たな装いにしていかなくてはならないといえる。これまではリスクや障害を未然に洗い出すことができ、手を打つことができるという安全信仰があり、それをもとに戦略が立案されるため、ITシステムが障害を起こさないことが目的となっていた。障害が起きないために続々とツールを投入し、もぐら叩きのように障害を解決し、安全を保証していた。だが、100%の安全は確保できないため、結果として、優秀なエンジニアが障害対応やシステム保守などに費やされているのが現状であり、それが日本の企業が世界に立ち向かえない要因になっている」と指摘した。

その上で小西氏は、「今後は、リスクと共生した戦略発想が必要であり、そのためには、ITシステムはインサイトが目的にならなくてはならない。ここでは、未知の障害が発生しそうな予兆をインサイトとして届けたり、解決策のインサイトを提供したりすることになる。そのためには、多種多様なツールではなく、オブザーバビリティプラットフォームをデジタルビジネスのいたるところに敷き詰めるアプローチが必要である。これまでの多種多様なツールの活用が絆創膏のような使い方とすれば、オブザーバビリティプラットフォームはMRIと同じである。デジタルビジネスの健康診断を行ない、インサイトを届けることができる。これにより、エンジニアは、保守から解放され、イノベーションを生み出し、競争力に直結するエンジンになる。エンジニアの働き方改革を支援していくことができる。これが、当社が考えるデジタル・ニューノーマル構想である」とした。

また、「エンジニアは、あまりにも多くのツールを使っており、それによって、データの隙間である『データサイロ』が生まれている。この結果、監視の死角が生まれ、未知の障害に対する解決手段や真の原因を見つけることができず、エンジニアに負荷がかかっているのが実態だ。エンジニアは、マイナス方向の悩みしかなく、負のワークロードに陥っている。これを解決したい」と述べた。

この解決には、オブザーバビリティが重要だとし、同社の調査結果を示してみせた。

これによると、オブザーバビリティの成熟度が高い上位25%の企業は、下位25%の企業の6倍も高い収益性を実現する一方で、障害発生件数は約65%も少ないという。

「負のワークロードを低減すればするほど、エンジニアに余力が生まれ、イノベーションにつなげることができ、収益性に直結できる。この状況をすべての日本の企業に届けたい」とした。

今回、同社が打ち出した「デジタル・ニューノーマル構想」では、すべてを計測可能にするプラットフォームに、顧客の事業成長と価格を同期させることで、カスタマーサクセスに変革する「オブザーバビリティの健全な普及」、負のワークロード (保守) から解放され、オブザーバビリティから得られるデータを駆使し、競争力を高めるワークロードに従事するエンジニアの醸成を進める「オブザーバビリティエンジニアの台頭」、不確実性に対処するだけでなく、リスクのなかでも、改善とイノベーションを継続できる強靭性 (レジリエンス)をデジタルビジネスに組み込む「リスク共生デジタルビジネスへ進化」という3点から取り組む姿勢をみせ、「これまでは、デジタルビシネスのすべてを見渡す基盤が存在しなかった。つまり、オブザーバビリティプラットフォームの不在が、負のサイクルに陥る原因だった。オブザーバビリティプラットフォームの健全な普及に取り組む」と述べた。