DBICの横塚氏ら、3年間のDX支援活動で見えた「危機感の薄さ」「大企業病」を厳しく批判

日本の大企業は「デジタルイノベーションのまねごと」をしているだけ

2019年06月26日 07時00分更新

国際的なビジネススクールIMDとの協業、シンガポールでのイノベーター育成

DBICでは「4D+S」の活動を基にして、まずは「危機感の醸成」や「意識改革」を図ることに取り組んでいるという。

その具体的な取り組みのなかで特徴的なもののひとつが、スイス・ローザンヌに本拠を持つIMDビジネススクールとの協業である。IMDは経営幹部教育で知られる世界的なビジネススクールであり、毎年およそ100カ国、8000名の経営幹部がIMDのプログラムに参加している。

DBICでは、IMD DBTセンター所長であるマイケル・ウェイド教授を日本に招き、経営幹部層を対象にした「トップ会議」を開催。さらに、20時間のデジタルラーニングと1.5日間の講義で構成する「DBIC-IMDデジタルトランスフォーメーションプログラム」、40時間のDXオンライン学習プログラム「IMDデジタルラーニング」を通じて、経営層や社員が世界最先端のDXの本質を学べるようにするプログラムを用意している。これに加えてDXシンポジウム、人事担当幹部向けの人材育成勉強会、IMD教授陣との共同セミナーなども開催する。

「DBIC-IMDデジタルトランスフォーメーションプログラムは、IMDが開催している『リーディング・デジタルビジネス・トランスフォメーション(LDBT)』をベースに、日本向けにカスタマイズした内容となっている。企業の経営陣を対象として、デジタルディスラプション(デジタルによる破壊的創造)が生み出すチャンスと脅威を理解してもらうことが目的だ。本来ならばスイスに行かなくては受講できない内容を東京で受講でき、さらに英語だけでなく、日本語の同時通訳を入れているのもDBICだけの特別な内容となっている。日本の事例も数多く取り入れているのも特徴だ」(西野氏)

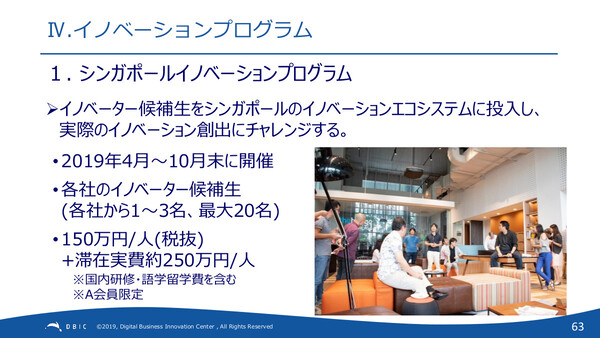

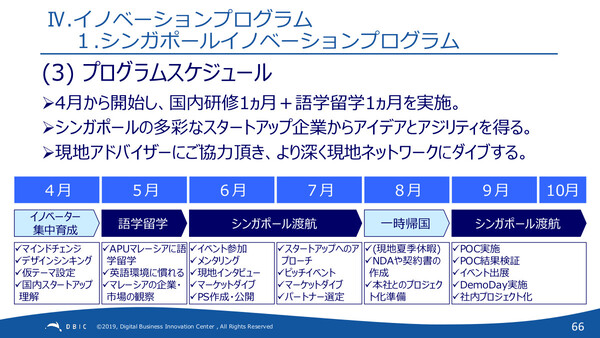

もうひとつは「シンガポールイノベーションプログラム」だ。これは会員企業のイノベーター候補生を、シンガポールのイノベーションエコシステムのなかにおよそ半年間派遣するイノベーションプログラムである。日本の企業文化から切り離し、シンガポールのエコシステムの力を借りることで、日本では思いつかないアイデアを生み出したり、社会課題とグローバルなビジネス環境を見据えた自社の新事業プロジェクトを立ち上げたりする。

「シンガポールを選んだのは、国際競争力が求められ、ビジネスの“生存競争”も激しい国だから。日本企業は米国のシリコンバレーに行きたがるが、デジタルネイチャーな(生来的にデジタルな)シリコンバレーの文化を学んでも、日本の大手企業に当てはめることはできない」(西野氏)

昨年のシンガポールイノベーションプログラムでは、大手企業から30代の社員が10名参加した。しかし「最初は参加者全員が、作成した提案書を破り捨てられた」(西野氏)という。日本企業の社員は自分の周囲しか見ておらず、その結果提案内容は「業務改善」レベルにとどまり、イノベーションにつながる内容ではなかったからだ。こうしたことが半年間に渡って繰り返される結果、参加者の視点が変わり、マインドが大きく変化をしていくことになる。なお同プログラムは、今年4月から第2期生がスタートしている。

このほかにも、実際にイノベーションが起きている海外の現場におもむいて手法を学ぶ「経営幹部向け海外探索ミッション」や、世界の潮流を学びながら同じ課題を持つ経営幹部どうしがいまとるべきアクションをディスカッションする「イノベーション部長会」なども実施している。今年の海外探索ミッションは、スイスとデンマークで実施するという。

変化を拒む日本企業の“粘土層”=40代、50代社員という問題

このようにDBICでは数々の施策を展開してきたが、それでもなおDXを推進するための意識改革は進みにくいという「壁」に突き当たっているという。

たとえば上述したシンガポールイノベーションプログラムの参加者は、現地では日本の会社にいるときのスコープから離れ、生活者視点で物事を見たり、社会の変化や課題にも関心を寄せることができるようになるという成果が生まれている。「実際に、会社に戻ってから新たなプロジェクトを始めた人もおり、シンガポールのスタートアップ企業とエンゲージメントできた会社もあった」(横塚氏)しかしその一方で、日本の会社に帰ると元の状態に戻ってしまうケースも少なくないようだ。

「日本に戻ると、周りの環境に影響されてまた元の状態に戻ってしまうということも起こっていた。その背景には、なにも変えようとしない40代、50代を中心とした“粘土層”とも言える世代の存在がある。粘土層は学習をしないし、知識は簡単に得られると誤解している。さらには『会社に言われたことだけをやればいい』と考えており、自分にとって不都合なことは見ない、先を見ない、そして(他人にも)チャレンジさせないという症候群を蔓延させる元凶になっている。こうした粘土層をどうするのかということをわれわれが真剣に考えるきっかけになったという点においては、このプログラムはむしろ“大成功”だったと言えなくもない」(西野氏)

会員のなかには、20代や30代の社員をDBICのプログラムに参加させると強い危機感を持ち、会社を辞めてしまうのではないかと不安視する企業もあるという。「だが、何もせずに10名を雇うよりも、プログラムに参加した結果として2名が辞めるほうが、その会社にとっても、社会にとっても、個人にとってもプラスになると説明している」(西野氏)。

横塚氏は日本の大手企業、それも社員一人ひとりがもっと危機感を持つべきであることをあらためて強調した。

「いまの日本の大手企業では“社員の品質”そのものが落ち込んでいる。その結果、イノベーションができない。まさに自分の会社のことしか知らない大企業病に陥っている。またIT部門がどんなに技術を学んでも、経営層をはじめとするビジネス側のデジタルに対する認識が低いため、IT戦略にも迫力がない。経営層だけでなく社員も危機感を持ち、ビジネス戦略を作る人たちがその戦略をデジタル時代にあわせて変革しないと『会社が潰れる』。その現実を感じてほしい」(横塚氏)

DBICは、研修プログラムを提供する組織ではなく「企業の意識を変えるための組織」だと自らを位置づけている。そして2019年は「企業が社会課題解決を通して、新たなビジネスを創出するプラットフォームを進化することを目指す」としている。日本には他にあまり例のない組織と言えるだろう。