業務アプリケーション運用に最適化したアーキテクチャと料金体系、移行/運用サービスも

“基幹系/SoRのためのクラウド”Virtustreamが特徴を説明

2018年06月25日 07時00分更新

Dell TechnologiesグループのクラウドサービスプロバイダーであるVirtustream(バーチャストリーム)が2018年6月22日、サービスの特徴や国内展開に関する説明会を開催した。一般的なパブリッククラウドサービスとは異なり、エンタープライズの基幹業務システム、SoR(Systems of Record)アプリケーションに最適化されたクラウドであることが強調された。

基幹業務アプリケーションに最適化されたアーキテクチャを採用

独自技術を有するクラウドプロバイダーとして2009年に米国で創業したVirtustreamは、2015年にEMCが買収し、その後の2017年にEMCとDellの統合を通じてDell Technologiesグループ入りした経緯を持つ。

日本国内では2015年にCTCが、また2017年にNTTコミュニケーションズが、それぞれVirtustreamの技術を採用して自社で構築/運用する基幹系システム特化型のクラウドサービス(IaaS)を開始している。そして昨年(2017年)、Virtustream自身も日本に事業本部を設置し、日本リージョン(東京/大阪)も開設して、国内市場におけるエンタープライズクラウドサービスの本格展開を開始した。

EMCジャパン Virtustream事業本部長の冨永健氏はまず、Virtustreamというクラウドサービスの「目的」が、Amazon Web Services(AWS)やMicrosoft Azureといった他のパブリッククラウドサービスとは大きく違うことを強調する。Virtustreamは、企業がこれまで自社データセンターで運用してきたSAPやOracleなどの基幹業務システム、いわゆるSoR(Systems of Record)アプリケーションを効率よく、コストを抑えて運用できるクラウド環境を提供することを目的に作られたサービスだ。SoE(Systems of Engagement)アプリケーションを主眼としたクラウドではない。

一般的な“SoE向けクラウド”との違いは、たとえばデータセンターの展開方針にも現れているという。Virtustreamでは北米、西ヨーロッパ、アジア太平洋などグローバルに多数のリージョンを展開しているが、リージョンを新設するときは、物理的に距離の離れた複数のデータセンター(日本リージョンの場合は東京と大阪)を用意することを基本としている。基幹業務システムにおいてはDR(災害復旧)対策が重要視されるためだ。

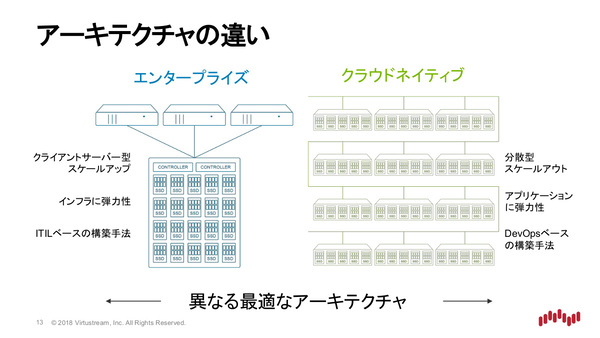

同様に、データセンター内のシステムアーキテクチャも大きく異なる。冨永氏は、一般的なSoEアプリケーションは「分散型/スケールアウト型」の設計であり、アプリケーションレイヤーで可用性を担保できる仕組みになっている一方で、Virtustreamが対象とする従来型の業務アプリケーション(SoRアプリケーション)は「クライアント-サーバー型/スケールアップ型」の設計で、可用性などの非機能要件はインフラ側で担保しなければならない。

「エンタープライズの顧客に聞くと、現状の業務アプリケーションの9割、ほぼ10割がSoRアプリケーション。サーバーが落ちるとシステムが止まるので、これを安定的に運用できるクラウド環境でなければならない」(冨永氏)

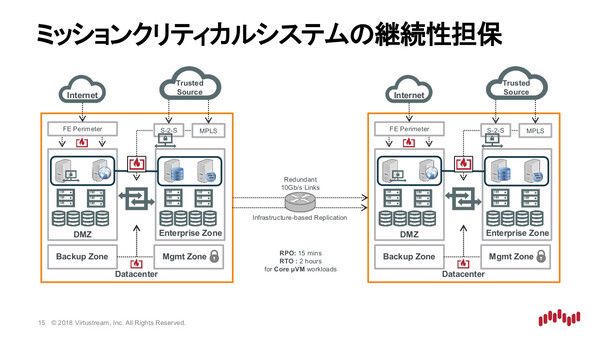

そのため、Virtustreamのクラウド環境はあらかじめ、従来の企業データセンターと同じようなゾーン構成になっている。具体的には、ミッションクリティカルなワークロードが稼働するゾーン、インターネットからアクセスできるWebフロントが稼働するゾーン(DMZ)、データのバックアップゾーン、マネジメント(管理システム)用ゾーンが物理的/論理的に分割されており、各ゾーン間にはファイアウォールを設置して攻撃者の侵入などを防ぐ。さらに、顧客が遠隔サイトを使ったDR構成を望む場合も、Virtustreamに依頼するだけですぐにその環境が用意できるという。

「ほかのパブリッククラウドでも(AWSのVPCのように)プライベートなセグメントを作ることはできるが、それを一から設計し、この状態まで作り込むには数カ月から半年程度はかかる。Virtustreamの場合は、エンタープライズのデータセンターが持つ当たり前の構成をあらかじめ備えている。DRサイトも、通常は設計/設定/運用が大変になるが、Virtustreamではわれわれが全部用意するので、顧客は『このワークロードをDR対象にしてほしい』と依頼するだけで済む」(冨永氏)

なおVirtustreamでは、SLA(サービスレベル保証)として最大で「99.999%(ファイブ9)」の可用性をうたっている。通常の99.99%(フォー9)よりも高い数字だが、さらにこれは「個々のシステム(ワークロード)に対するSLA」であり、リージョンやネットワークゾーン全体がダウンしたときに初めて適用される他のクラウドよりも厳密なものだと、冨永氏は説明した。

業務アプリケーションにもメリットのある「リソース単位」の従量課金

Virtustreamの2つめの特徴が、独自の従量制課金体系である。一般的なクラウドサービスでは「時間単位」での課金が中心だが、Virtustreamの場合はCPUやメモリなどの利用率を計測して「リソース単位」で課金する仕組みをとっている。

具体的には、5分ごとにワークロードのリソース消費量が自動計測されており、その1カ月間での平均値を算出する。Virtustreamでは「MicroVM」と呼ぶ計測単位を用意しており、「1カ月間の平均リソース消費量が、MicroVM何個分に相当するか」を計算して最終的な課金額が決定する。つまり、インスタンスを1カ月間ずっと起動していても、実際のCPU消費量が少なければそのぶんコストが安く済む仕組みだ。同社調べでは、通常よりも10~40%のコスト削減につながるという。

冨永氏は、そもそもこうした仕組みも、スケールアップ型のSoRアプリケーションに適した課金体系にするためだと説明した。基幹業務アプリケーションの場合、夜間でも休日でも基本的にインスタンスをシャットダウンすることはなく、ずっと稼働させ続けるケースが多い。そうすると、リソース使用率にかかわらず時間単位で課金されるクラウドサービスにはメリットがない。また、たとえば月末月初だけ使用率が高まるアプリケーションでも、そのたびにインスタンスサイズを変更してリブートするわけにはいかず、使用ピーク時に合わせてサイジングすればコストに無駄が生じる。

Virtustreamの場合は、あらかじめピーク時の使用率をカバーできるサイジングをしつつ、課金は実際の消費量に応じてなされるため、そうした課題が解消できると冨永氏は説明した。

移行や運用のマネージドサービスも提供、SAPのクラウドマイグレーションに強み

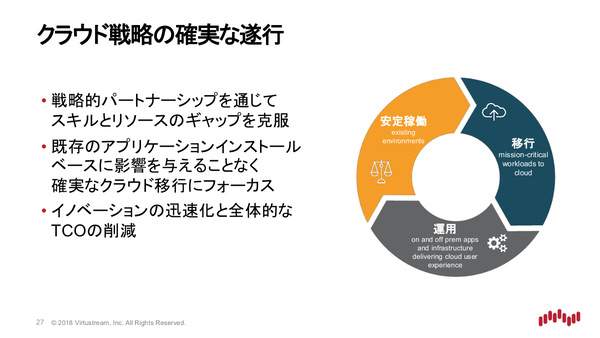

最後の特徴として冨永氏は、Virtustreamでは「オンボーディングとマイグレーションのサービス」も提供していると紹介した。物理環境からの移行(P2V)、仮想環境からの移行(V2V)などさまざまなケースに対応したマイグレーションツールを用意しており、短期間で効率的なマイグレーションを支援する。なお、VirtustreamではVMwareハイパーバイザを採用しており、オンプレミスVMware環境からの“リフト”も容易だという。

またVirtustreamではSAPに関して深い専門技術を持つエンジニアを多く抱えており、特にSAP ERPやSAP HANAの短期間でのクラウド移行に強みを持つことも紹介された。グローバルでは250社以上のSAP本番環境がVirtustreamクラウドで稼働しており、たとえばコカコーラのBIG(ボトリングインベストメントグループ)傘下にある7市場のボトラーがSAPシステムをVirtustream上に移行し、ITコストを50%削減したという。

「もともとVirtustreamは、SAP環境としての利用が半分以上を占めていた。ただし、その比率は近年下がっている。VirtustreamはSAPに強みがあり、クラウド移行しにくいのもSAPなので、顧客はまずSAP環境からVirtustreamへと移行する。そして利用が進むにつれてほかのワークロードもVirtustreamへ引っ越す、というパターンが多いからだ」(冨永氏)

冨永氏は、VirtustreamではOSやデータベースのアップデート(パッチ)や運用を代行するマネージドサービスを提供しており、顧客の8、9割がそれを利用していると紹介した。さらに、その上のレイヤーに当たるSAP HANAのマネージドサービスも提供している。

「顧客であるエンタープライズのシステム部門が最終的に目的とするのは安定稼働だ。そのためにはクラウド環境を提供するだけでなく、しっかりした『デプロイ/移行』と『運用』も不可欠となる。Virtustreamでは、その2つもサービスメニューに持っている」(冨永氏)

このように、Virtustreamは他のパブリッククラウドとは異なる特徴を持つため、顧客に説明した後では「AWSやAzureなどとバッティングすることはほとんどない」と冨永氏は説明した。すでに大手顧客の引き合いもあるが、日本での本格展開は昨年始まったばかりで「『Dell Technologiesでもクラウドやってるの?』というお客様は非常に多い」と認めるとおり、まずは国内市場における認知度向上が鍵となるだろう。