「VMware on IBM Cloud」の機能強化、「Watson Data Platform」拡充など発表

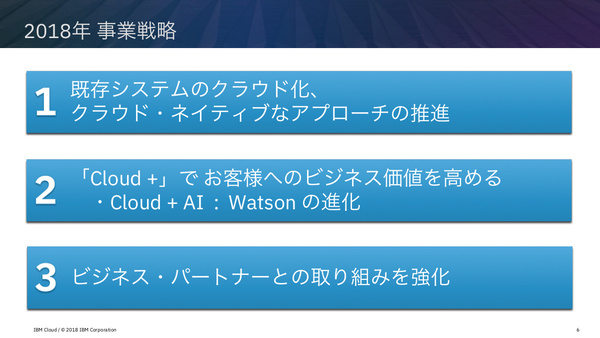

IBM Cloudの2018年事業戦略「さらなるリフト」と「クラウド+」

2018年02月22日 07時00分更新

日本IBMは2018年2月19日、2018年のIBMクラウド事業戦略に関する記者説明会を開催した。新たに、オンプレミス/クラウド環境間をよりシームレスにつなぐ「VMware Hybrid Cloud Extension(VMware HCX) on IBM Cloud」や新しいパートナープログラムの提供開始、「IBM Watson Data Cloud」の拡充などを発表している。

VMware on IBM Cloudへのリフトに「手応えを感じている」

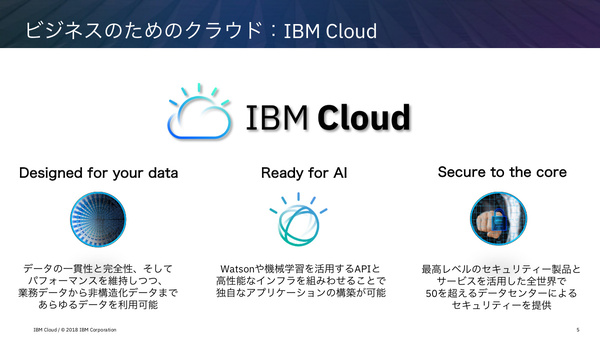

IBMクラウド事業本部長の三澤智光氏は、IBM Cloudのコンセプトをあらためて「ビジネスのためのクラウド」だと強調した。“クラウドネイティブ”な企業だけでなく、多くの一般企業でもビジネス利用しやすいクラウドを目標としており、そのために「あらゆるデータが利用できる」「AIにより知見を得られる」「コアからのセキュリティ」という3点を強化してきたと説明する。

昨年(2017年)の事業戦略説明会において、三澤氏は「リフト&シフト」というキーワードを挙げていた。これは、顧客企業がオンプレミスに持つ既存業務アプリケーションをクラウド移行(=リフト)し、それをクラウドネイティブなアーキテクチャに更新していく(=シフト)動きを、IBMがクラウドプラットフォーム/サービス/テクノロジーの提供を通じて支援していくという戦略だ。

三澤氏は、このうち既存アプリケーションのクラウド移行、つまりリフトにおいては「一昨年、昨年と手応えを感じている」と述べ、こうしたシーンで顧客が特にIBM Cloudを選ぶ理由について説明した。

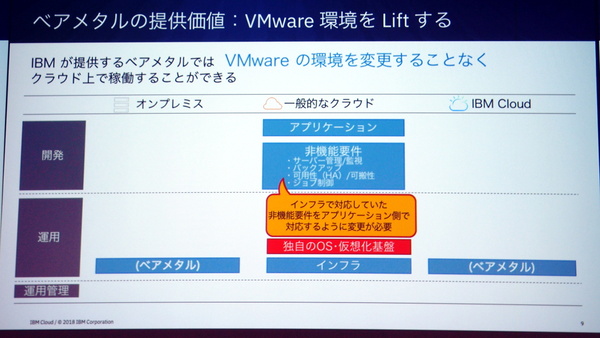

従来型のオンプレミス業務アプリケーションでは、高い可用性(HA)の確保、サーバー管理/監視、ジョブ制御など、多くの「非機能要件」をインフラ/仮想化(VMware)のレイヤーで担保していた。しかし、一般的なIaaSではこうした非機能要件はサービス範囲外となる。

「そのため、既存のアプリケーションをそのままリフトすると性能が出ない、止まりやすいといった問題が生じる。つまり、非機能要件が増えてくるとIaaSとは相性が悪くなる。そうした非機能要件をアプリケーション側で実装し直すことになり、コストがかかる。既存アプリケーションをクラウド化するにあたって一番の問題」(三澤氏)。

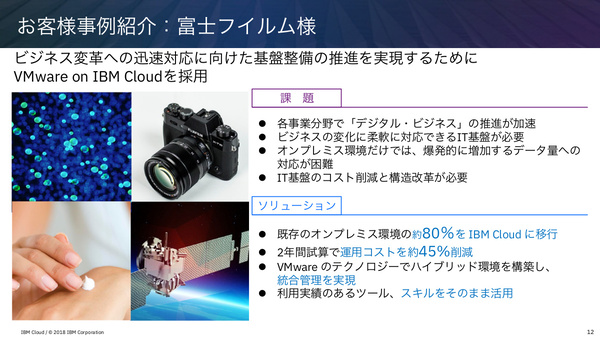

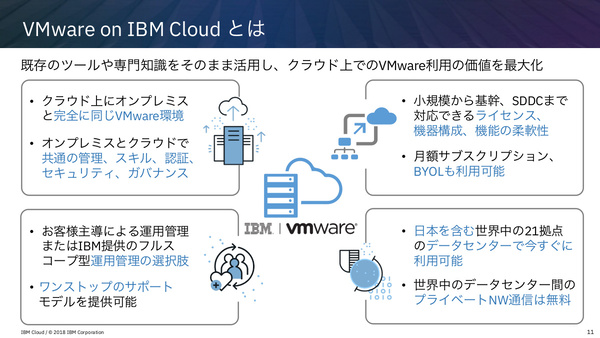

一方で、IBM Cloudではベアメタル環境を提供しており、オンプレミスのVMware環境からアプリケーションの変更なしでリフトできる。さらにそこでは、オンプレミスと共通の管理ツールや管理スキルが使えるというのもポイントだ。三澤氏は、VMware on IBM Cloudを採用して既存オンプレミス環境の80%をクラウド移行し、2年間試算で運用コストを約45%削減した富士フイルムの事例を紹介した。

「(富士フイルムでは)運用コストを大幅に削減し、浮いた予算でクラウドネイティブ化、デジタル化の動きを進めている」(三澤氏)

そのほかにも、顧客自身(あるいは顧客のSIパートナー)がフルスコープの管理権限を持てること、オンプレミスで保有する既存のVMwareライセンスをクラウドに持ち込めること(BYOL)、世界中のIBMデータセンター間でのプライベートネットワーク通信が無償で使えることなどが、顧客がIBM Cloudを選択するポイントになっていると語った。

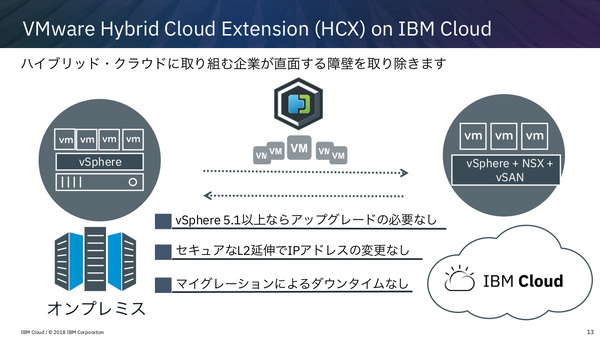

同日に提供開始を発表したVMware HCX on IBM Cloudも、シームレスなハイブリッドクラウド環境を実現することで、既存アプリケーションのシフトをより容易にするためのものだ。その特徴として三澤氏は、顧客環境がvSphere 5.1以上であれば環境移行なしで対応できるため多くの顧客が採用しやすいこと、IPアドレスの変更なしでオンプレミスからレイヤー2ネットワークを延伸できること、マイグレーション処理が瞬時に行われることなどを挙げた。

「実際に何件かの顧客環境でテストしていただいたが、(オンプレミス~クラウド間の)マイグレーションはまったく気づかないほど。HCXの提供開始で、顧客の“ジャストリフト(アプリケーション変更なしでのクラウド移行)”の動きがますます盛んになるものと考えている」(三澤氏)

なおVMware HCX on IBM Cloudの利用料金は、1サイトあたり月額5400ドル。加えて、VMwareの移行時のみVMwareごとに月額50ドルかかる。

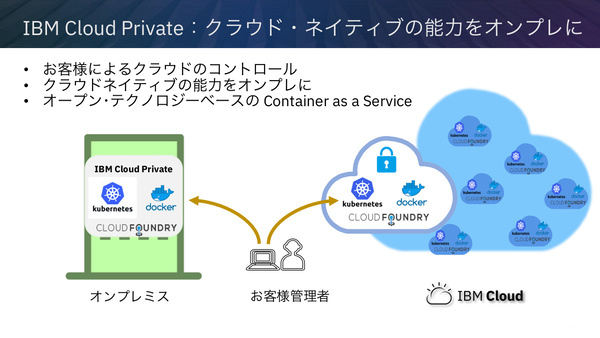

他方、クラウドネイティブなアプリケーションへの“シフト”については、“後発組”のIBMとして、オープンスタンダードな技術を用いてプラットフォームを構築し、ベンダーロックインを回避することをコンセプトとしていると語った。マイクロサービスアーキテクチャについても、Javaランタイムの「Java Liberty」やコンテナ技術の「Docker」「Kubernetes」などオープンなテクノロジーにコミットメントしており、AWSとの違いを強調する。

さらに、オープンソースツール群だけでなくIBMのミドルウェア/ソフトウェア群もコンテナ化し提供する動きに注力しており、顧客環境にある既存アプリケーションのコンテナ化を側面から支援していると述べた。なお、昨年発表したCaaS(Container-as-a-Service)/PaaS基盤ソフトウェアの「IBM Cloud Private」については、発表後3カ月間で世界120社以上が採用、Community Editionは1万件以上ダウンロードされたと紹介した。

なお、新たなパートナー支援施策として「IBM Cloudパートナー・リーグ」を立ち上げた。従来あったパートナー施策を整理し、IBM Cloudだけでなくオンプレミスソフトウェア、AI(Watson)までを体系立てたものに切り替えたという。顧客へのパートナー紹介や継続的な技術研修の実施、パートナーどうしの情報交換を行う。VMware on IBM Cloudを活用した顧客の“リフト”支援を中心にスタートし、クラウドネイティブアプリケーション開発、コンテナ技術、Watsonなど、顧客ニーズの広がりに応じて展開していく方針。

「現状でも、VMwareを使ってクラウド移行したいという顧客ニーズは非常に強い。これまではそうしたビジネスをIBM主導でやってきたが、そこの手が足りないのが実情。そこでパートナーを幅広く支援し、より多くのビジネスを獲得していただきたいという考え」(三澤氏)

「AI」と「データ」の融合へ、「Watson Data Platform」を強化

もうひとつ、三澤氏が挙げたキーワードが「クラウド+(プラス)」だ。これは、IBM Cloud環境に統合されたかたちでAIやブロックチェーン、データサービス、IoT、アナリティクス、セキュリティ、インダストリーソリューションなどの付加価値サービスを提供するという戦略。三澤氏は「クラウドプラットフォームの提供だけでなく、その上でどんな『バリュー』を提供できるかが重要だ」と強調した。

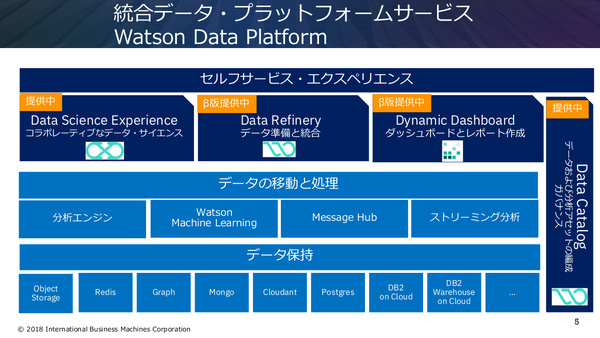

そうしたバリューのひとつとして紹介されたのが、IBM Cloud上で稼働するデータ統合/分析基盤のWatson Data Platformだ。今回の発表では、同プラットフォームにおいてデータ準備/統合を行う「Data Refinery」と、ダッシュボード/レポート作成を行う「Dynamic Dashboard」の2サービスが追加されている(いずれもβ版提供中)。

日本IBM 執行役員 ワトソン&クラウドプラットフォーム事業部長 吉崎敏文氏は、Watson導入を考える顧客の多くが学習データの問題に直面すると語る。

「『データはある』とおっしゃるが、実際に見てみると、意外と活用できないものが多い。経験則から言えば、本当に使えるデータは全体の30%くらい」(吉崎氏)

「使えない」理由は、学習させたいデータがオンプレミス/マルチクラウドのさまざまな環境に分散していたり、それぞれのデータに意味づけがなされていなかったりするためだ。ここを整理/統合し、Watsonの力でメタデータ(=意味)も自動付与するデータプラットフォームを提供するのがWatson Data Platformの目的となる。もちろんAI学習のためだけでなく、ビジネスアナリティクスなど多用途で共通利用できるデータ基盤としていく。

「IBM Cloudにおける『データ』と『AI』のレイヤーは、これからますます近づいていく」「まだ(データとAIの統合プラットフォームという)市場は開かれていないので、Watson Data Platformでこれから開いていきたい」(吉崎氏)

また、各業界パートナーとの協業により展開しているWatsonの学習済み業界別コーパスについても、今年はさらにラインアップを拡充していく方針だと語った。

IBMでは今年1月、従来のワトソン事業とクラウド事業の一部を統合して「ワトソン&クラウド・プラットフォーム事業部」を発足させている。三澤氏が触れたIBM Cloudの“バリュー”の中心は、当面はやはりWatsonということになるだろう。

「AI市場におけるマインドシェアでは、Watsonはすでに7割くらいを獲得している。今後も圧倒的なビジネスシェアを獲得して、ドミナントな立場を取りたい」(吉崎氏)