「Informatica Data Governance & Compliance for GDPR」の国内提供開始

インフォマティカ、データガバナンス製品でGDPR対応を支援

2017年09月19日 07時00分更新

データ統合/データガバナンスツールを提供するインフォマティカ・ジャパンは9月15日、企業のEU一般データ保護規則(GDPR)対応を支援する新ソリューション「Informatica Data Governance & Compliance for GDPR」の国内提供開始を発表した。

このソリューションは、同社の「Informatica Intelligent Data Platform(IDP)」をベースとしたソリューションとして構成されている。今回は同社データガバナンス ストラテジー担当 シニアディレクターのパトリック・デワルド氏に、IDPも含めた同社製品/ソリューションの特徴、データガバナンスの重要性などを聞いた。

インフォマティカ製品の基盤、Intelligent Data Platformとは

Informatica IDPは、同社のデータ統合やマスターデータ管理(MDM)、データ品質管理、クラウドデータ管理、データセキュリティといった製品群が利用する統合プラットフォームだ。共通のデータ管理基盤(コンポーネント)を提供すると同時に、メタデータ駆動型の機械学習エンジン「CLAIRE」を搭載しており、これを活用した自動化やパーソナライズの能力も各製品やソリューションに提供している。

「特に“統合メタデータインテリジェンスレイヤー”を備えるのが(IDPの)差別化ポイントだ。メタデータを統合してあらゆる製品間で活用できるようにするだけでなく、機械学習エンジンのCLAIREがインテリジェンスも提供する」(デワルド氏)

ここで言う「メタデータ」とは、従来から扱われてきたフィールド名やテーブル名だけでなく、データの使用状況(Usage)に関するもの、データの状態(Status)や効力(Effectiveness)、さらにはビジネス上でどのように利用されているかという用途(Business Usage)などがある。

デワルド氏は、「次世代のデータガバナンスにおいて最も重要なのは、このビジネス利用に関するものだ」と説明する。それぞれのデータにどの程度ビジネス的な価値があるのかは、データそのものを見てもほとんどわからない。ビジネスコンテキスト(文脈)のなかでどのように利用されているのかを理解してこそ、そのデータの価値がわかるわけだ。

ビジネスにおける利用コンテキストも把握したうえでGDPRに対応する

デワルド氏はもうひとつ、ビジネス利用=ビジネスコンテキストの情報(メタデータ)は、コンプライアンスのうえでも必要になると語る。なぜならば、GDPRは該当するデータに対し「それほど明瞭な基準を定めているわけではない」(同氏)ためだ(たとえば、単体データでは個人を特定できなくても、複数データの組み合わせで個人が特定できれば該当データとなりうる)。

「データそのものの内容だけでなく、ビジネスにおける利用コンテキスト(どう利用するか)も、企業は把握できていなければならない。そのため(GDPR対応は)、これまでデータ管理に関わってこなかったデータ担当者以外の、セキュリティ担当者、IT担当者、さらにビジネスユーザーも関わって、一緒に取り組む必要がある」(デワルド氏)

GDPR対応のためには、規制対象範囲におけるデータの発見/評価/管理が必要となるが、今回のGDPR対策ソリューション(Informatica Data Governance & Compliance for GDPR)では、同社製品を幾つか組み合わせる構成でこれを実現している。

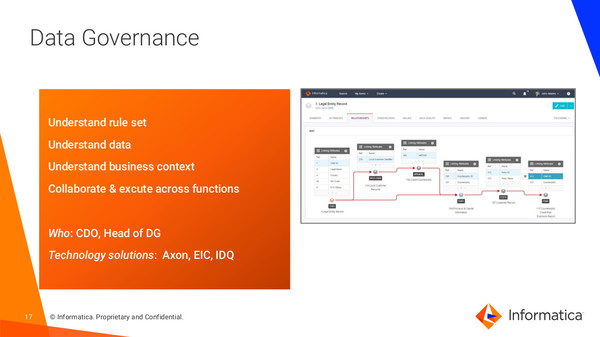

まず中核をなすのが、データガバナンス製品の「Informatica AXON(アクソン)」だ。AXONは、機械学習も援用しながらルールセット、データ内容、データのビジネスコンテキストを理解し、企業に適切なデータガバナンスを提供する。加えて、AXONを通じて全社的なビューとコントロールを提供することで、社内の各種ステークホルダー(データアナリスト、IT担当者、ビジネスユーザーなど)間でのコラボレーションを実現する。

「“多次元”の視点を持つAXONを通じて、企業内でデータがどのように活用されているのかを知ることができる。たとえばGDPRに影響を受けるデータを抽出するだけでなく、影響を受けるシステムやビジネスプロセス、さらに組織/人といったことも理解できる。つまりデータだけの視点ではなく、ビジネスの視点も含めたかたちで確認ができる」(デワルド氏)

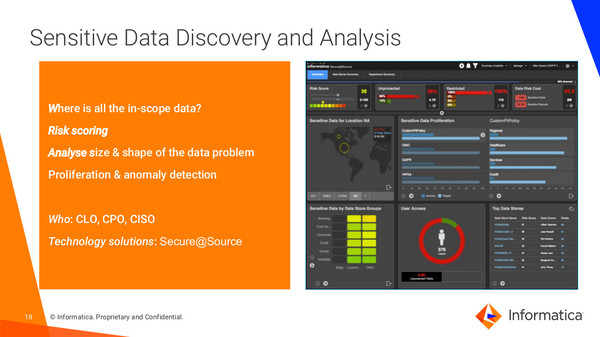

次に、すべてのデータをスキャンしてセンシティブデータ(GDPRの場合は個人データ)がどこにあるのかを検出(ディスカバリ)し、問題の対象範囲を確認(アナリシス)するのは「Informatica Secure@Source」の役割だ。

デワルド氏は、Secure@Sourceでは機械学習が多様された高度な仕組みになっており、Webダッシュボードにはリスクスコアやリスクコスト(データ侵害時の予想損害額)が表示され、さらに地理的な保管場所や担当部門、システムなどの視点からドリルダウンして詳細な状態を確認できると説明した。

さらに、データ利用の「権利」に関する管理は「Informatica Master Data Management(MDM)」が機能を提供する。たとえばGDPRの場合、データ利用への同意や拒否、さらに保有データに対する問い合わせなどに対応する必要がある。データ提供者が“忘れられる権利”に基づいて、自身に関連するすべてのデータ削除(パージ)を求める場合もあるが、こうした機能をMDMが提供するわけだ。

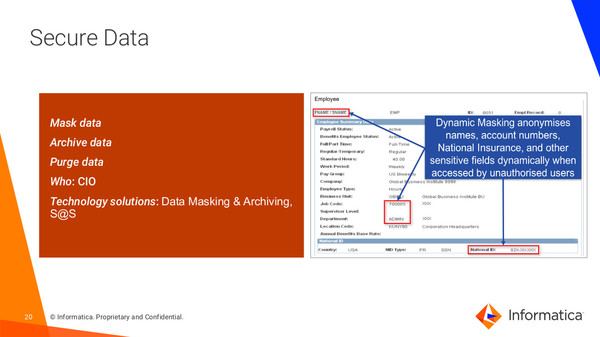

最後に、機密データのマスキングやアーカイブ、パージについても、Secure@Sourceや「Informatica Data Masking & Archiving」などが機能を提供する。そのほか、IDP上に構築されたソリューションであるため、データ品質管理など他の機能も提供することができる点、インフォマティカに限らずサードパーティのデータソースとの連結もできる点などをデワルド氏は説明した。

デジタルトランスフォーメーションを実現するためのデータガバナンス

GDPR対応に限らず、インフォマティカでは“次世代のデータガバナンス”を目指しているとデワルド氏は説明した。それは、現在の企業が求めているデジタルトランスフォーメーションと密接な関係にあるからだという。

「データをビジネス資源として活用し、デジタルトランスフォーメーションを実現していくためには、要件も数多くある。新しいビジネスプロセス、新しいユーザー、新しいインフラ、GDPRのような新しい規制……。これらの要件にも迅速に対応できるスピードがなければ、たとえ新たなビジネスを立ち上げてもすぐに陳腐化するおそれがある」(デワルド氏)

また、企業にとって「データは戦略資産」であり、データ担当者だけでなく企業内のあらゆる主体がデータを理解し、閲覧/活用できること、データを通じた社内のコラボレーションを促進すること、ビジネス価値の視点を持つことなどが必要であることなどを説明した。

「次世代のデータガバナンスは、社内のステークホルダー間のコラボレーションを促進するものである。そのためにはビジネス上の価値につながるコンテキストを理解し、同時にビジネス成果が測定できること、さらに最新の機械学習を活用して自動化やインテリジェンスを与えることも必要である」(デワルド氏)